沧州区域文化研究所所长孙建,搜集沧州大地上的人文传奇、逸文野趣,两年时间整理推出695篇“沧雅小古文”。700多个日夜里,有人说,“每天翻看沧雅小古文,就好像走进了一个古雅的中药铺子,这里香气氤氲,足以疗养身心”。

“沧雅小古文”是个爱讲故事的“孩子”

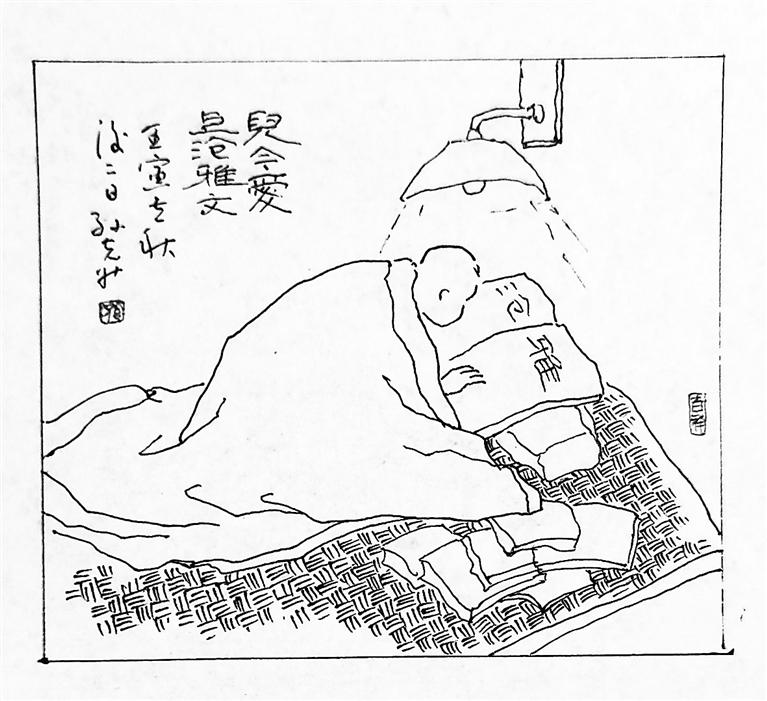

沧州区域文化研究所所长孙建,在“沧雅小古文”推出两周年之际,他写下这样一段文字——

两年下来,累计关注人数1485人,小古文的总阅读量是11万零4825次。没有爆款,没有10万+,单篇文章的最高阅读次数为3945,超1000阅读量的文章只有7篇。自从年初新开了“沧州老俗话”专栏,“沧雅小古文”的阅读量下降了,“沧雅”输给了“沧俗”。有个有趣的现象,每天的阅读人数和阅读次数不一样,次数要高于人数,说明有的读者会反复打开阅读,说明小古文比较耐读。

几组数字让我们对两岁的“沧雅小古文”有了一个简单的了解——

这是一个颇受沧州人喜欢的“孩子”,知道很多沧州的老故事,每天都给沧州人讲故事。那些故事言简意赅,短小精悍,一文一事,可读性强。故事里有沧州的人、沧州的事,那些人、那些事,或许就发生在您的村庄,甚至有些人就是你不曾听闻的同宗同族的祖先。人们都爱上了这个爱讲故事的“孩子”,有的故事听了一遍还不过瘾。他们反复聆听那些带着乡音、乡情、乡愁的老故事,对脚下这片土地也有了更深的了解。

精心搜集 匠心解读

两年时间,“沧雅小古文”推出文章695篇,这份执着实属不易。

每一期“沧雅小古文”由古文原文、字词注释、翻译、音频、配图等几部分构成,要经历9道工序——选文、拟题、注释、翻译、插图、配音、评论、考证、合成,才能和您见面。文章主题涵盖廉、勤、俭、忠、孝、义、信、勇、侠等内容。

“沧雅小古文”记录着沧州历史上的人文传奇、逸文野趣;描绘着狮城大地的文化故事、风土人情。这些素材都是孙建精心选取的,“我所有的工作都离不开沧州文化,在去县里、村里采风时,我会时刻都绷着一根弦——就是给小古文找素材,碰到有意思的,就马上跟人家要过来”。

收集素材的另一种方式就是主动出击,他们到各大古文搜索软件中,寻找与“沧州”有关的古籍、文献。除了沧州地方志中记载的关于沧州的文献,还有一类更值得关注——那就是沧州人在外地做官的先贤们。他们的事迹都被记载在外地地方志中,这是非常宝贵的资料,在本地文献中很少能看到。孙建说:“我们就是要把沧州人遗落在外地的政绩、贡献、轶事,打捞回来,把先贤们请回家乡来。”

这些材料一般都是繁体字,而且没有标点,他们要给小古文加上标点,转化为简体字,并加上标题,负责翻译的人要把古文翻译出来。

翻译好的古文重新交回到孙建手中,他要先把这些内容“攥一攥”——把错误攥出去,把水分攥出去。

最后,再进行音频、配图的工作。

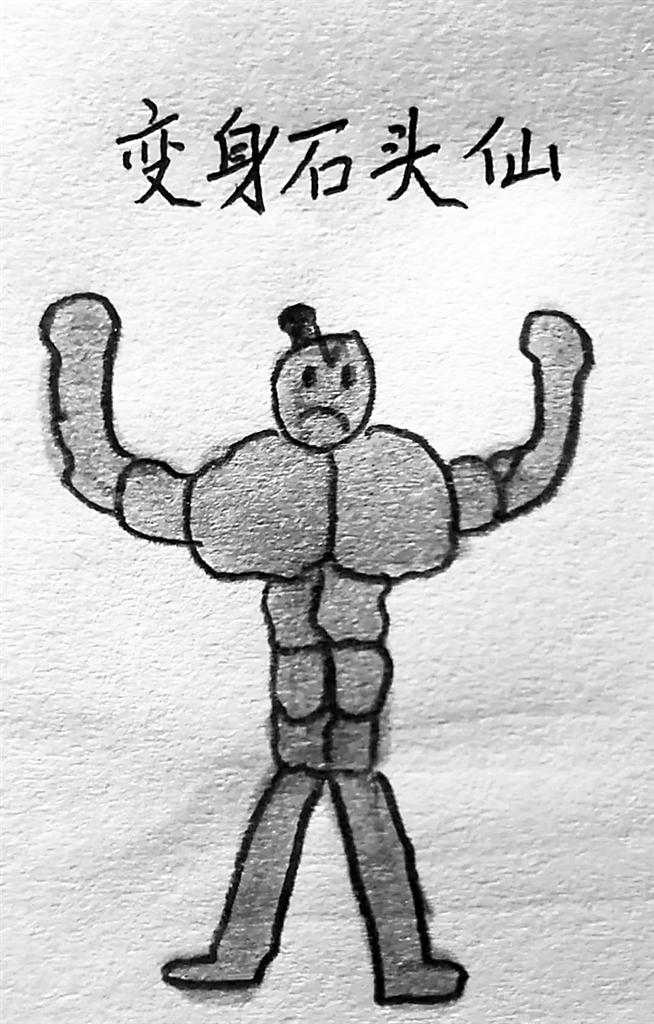

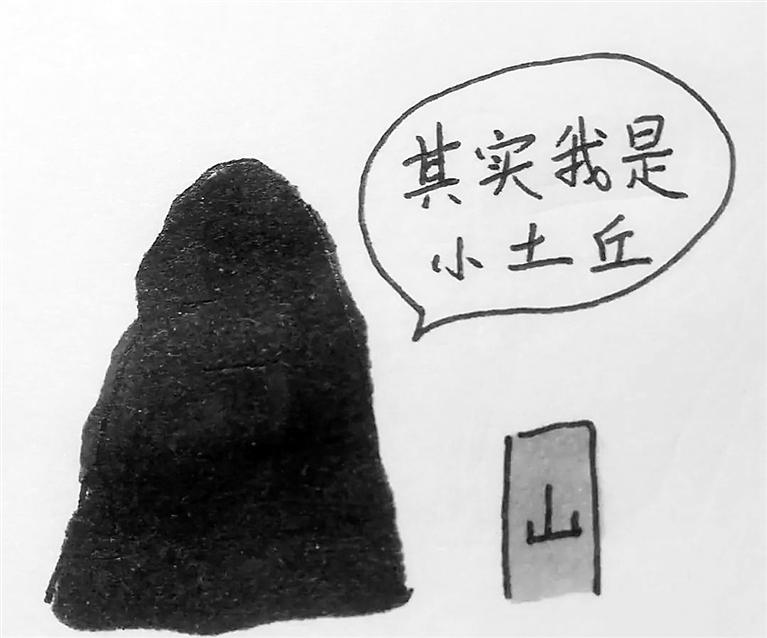

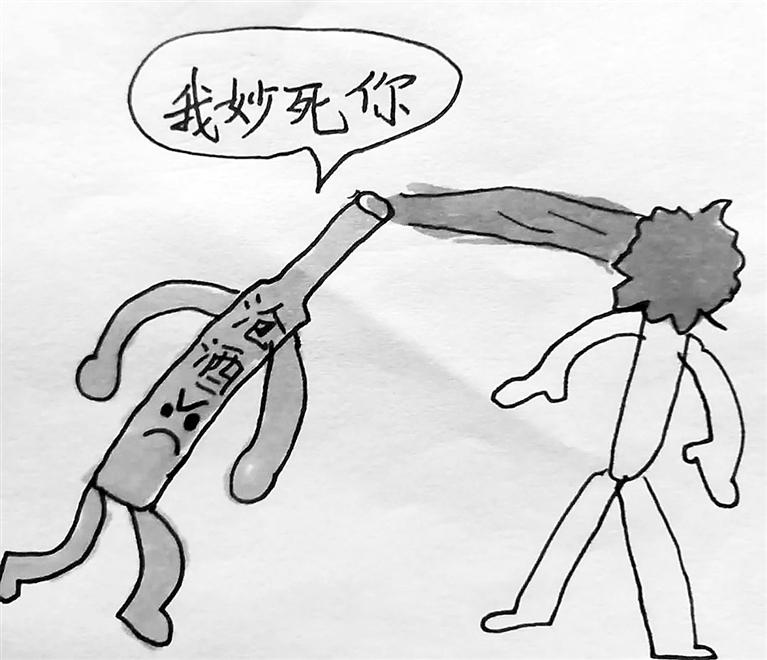

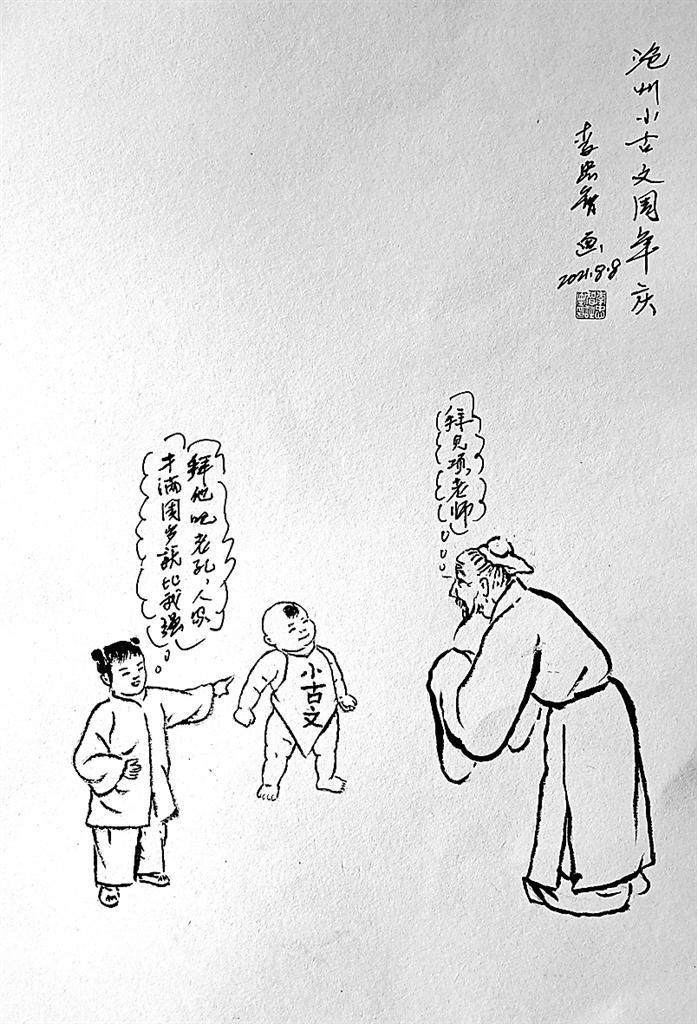

两个参与配画的孩子一个是沧州市第十四中学的准初二学生李翰元,一个是准初一学生张云林。他们在小学期间就开始为“沧雅小古文”配画,画作质朴诙谐,总会让人们在阅读时会心一笑。

孙建说:“我相信,这两个孩子将是‘沧雅小古文’最大的受益者,他们几乎每天都要阅读小古文,日积月累,那些国文基因会悄悄融进他们的血液中。”

每天都在思考,每天都在学习

“沧雅小古文”在微信公众号“芦家园村史馆”推出,制作团队中,有一个三口之家非常瞩目,“沧雅小古文”已经成为他们生活中不可或缺的一部分。

运河区迎宾路小学的老师张殊楠主要负责注释和制作。张殊楠是音乐老师,在参与“沧雅小古文”制作过程中,古文阅读能力明显提高,并在课后教孩子们学习小古文。孩子们都特别喜欢小古文课,张殊楠说:“有个孩子每天上完课都会声情并茂地读一遍当天学习的古文,让妈妈发到学习群里,我能感受到孩子是真的爱上小古文了。”

张殊楠的儿子就是每期给小古文配图的李翰元。李翰元即将升入初二,也经常会学习各类古文。在“沧雅小古文”配图的两年时间,他打下了一定的阅读古文基础,翻译起课本上的古文,也更加得心应手。

最初,张殊楠都会给儿子讲讲古文的大概意思,再让他画。慢慢地,孩子完全可以自己看懂了。张殊楠说:“我儿子的语文成绩在各科成绩中是最好的,但其实他在语文上下的功夫最少,这全都得益于‘沧雅小古文’。”

对于李翰元的画风,一开始张殊楠也不是很赞同,可是每次她总会被儿子以各种理由说服,渐渐地也就妥协了。

李翰元的父亲李晓语负责音频工作,他觉得有幸参与“沧雅小古文”这个团队,每天都在思考,每天都在学习,早已成为一种习惯。

让浮躁的心灵安静下来

读者“见心”说:“这个有料又有乐的‘小可爱’最近一直陪伴着我。原先,每每与友人谈起家乡,都无法说出可圈可点的优势。而每日一读的‘沧雅小古文’,给我打开了一个不同的视角,让我看到了一个别开生面、活色生香的沧州。”

沧州市作协会员张静说,“‘沧雅小古文’在当下浮躁的环境下,耐得住寂寞,并一步步走向优质,人们喜爱她、依赖她。因为她保持了一种文化最初的形态,没有噱头、没有迎合、没有套路,只有真诚和期待”。

孙建觉得,“这个世界上有多少人喜欢热闹,就有多少人喜欢安静”。当人们都在一窝蜂地去做热闹的短视频时,也需要为喜欢安静的人提供一处心灵栖息地。

“沧雅小古文”的故事就发生在我们身边,生活在同一片天地上的先人的音容笑貌由小古文中穿越而来,陌生却又熟悉。孙建说:“我们就是想让这些熟悉的地域文化和我们当下的人们来一次温暖的拥抱,这种文化拥抱会带给大家一种安全感,这种安全感足以让浮躁的心灵安静下来。”孙建希望,今后“沧雅小古文”能够以不同的形式走进沧州小学的课堂,让孩子们从小接受传统文化的滋养。