公元227年的街亭之战,是诸葛亮心中难以抹去的伤痛。及至后世,针对“马谡失街亭”,军事家反思战术战略,政治家总结用人得失,哲学家联想到“教条主义”,各类文学、戏剧作品更是演绎了千百回。但却忽略了一个真正的主角,即街亭之战的胜家——曹魏“五子良将”之一的张郃。

(一)

据《三国志·魏志》记载,张郃字俊郃,河间郡鄚(今任丘)人。鄚是一个非常古老的地名,战国时为燕国城邑,汉代置县,宋朝时废县,鄚州城遗址位于现在任丘城北16.5公里。

现在的河间市卧佛堂镇有一个张侯村,据记载为张郃故里,村里还有一个张郃墓(毁于1967年),因张郃受封为曹魏侯爵,遂取村名为张侯村。卧佛堂镇位于现在的河间、任丘两市交界之处,三国时期或属鄚县管辖,因此张侯村为张郃故里的说法,还是有一定可信度的。

(二)

最初,张郃跟随冀州牧韩馥镇压黄巾之乱,韩馥败后效力于袁绍,与公孙瓒交战时立下赫赫战功,因此升为中郎将。官渡之战时,袁绍命淳于琼守乌巢,曹操亲自带兵偷袭,张郃认为曹操兵精,淳于琼难以抵挡,袁军势必大败,力劝袁绍赶紧引兵去救。

而谋士郭图则献计攻打曹操大本营,迫其回撤,以解乌巢之围。张郃反驳:“曹操营盘坚固,难以攻下,如果淳于琼被擒,吾军则尽为俘虏矣!”犹疑不定的袁绍只派少量军士救淳于琼,反而以重兵进攻曹营。结果曹营没攻下,乌巢也丢了,袁军溃败。

郭图自觉惭愧,造谣说张郃军败后出言不逊。张郃闻此消息,遂与高览一同降曹。此事记载于《三国志》的《张郃传》,而同出该书的《武帝纪》《袁绍传》则记载袁绍命张郃、高览进攻曹营,张郃等闻乌巢被围,遂投降曹操,袁绍于是大败。

其实,张郃是袁绍大败后投降,还是因为张郃投降而致袁绍大败,孰是孰非,已不重要。重要的是,在这一点上,张郃无疑很聪明,因为同样是献策未成,大谋士田丰死于袁绍手下,张郃回到袁军也不会有好下场。

(三)

面对张郃来降,曹操当然满心欢喜,高兴地说:“从前,伍子胥不早日觉悟,自己陷入绝境,怎赶得上微子抛弃殷纣、韩信离楚归汉呢?”即刻拜张郃为偏将军,封都亭侯。此后,张郃先后随曹操攻破邺城、南皮、柳城、东莱,击溃马超、韩遂,降服张鲁,一路冲杀陷阵,每次战役张郃都是急先锋。

在汉中争夺战中,刘备亲率精兵万余,于夜间分十部军兵急攻张郃,两军相持不下,刘备退走时放火,夏侯渊增援救火,被蜀军所杀,张郃退守阳平关东。曹军虽以夏侯渊为都督,但刘备忌惮张郃而看轻夏侯渊。当听闻夏侯渊被杀时,刘备发狠道:“杀夏侯渊有什么用,要杀就该杀主帅张郃!”由此,可见张郃威名。

其后,张郃又几次攻破吴国郡县,升为左将军,先后进封都乡侯、郃侯。

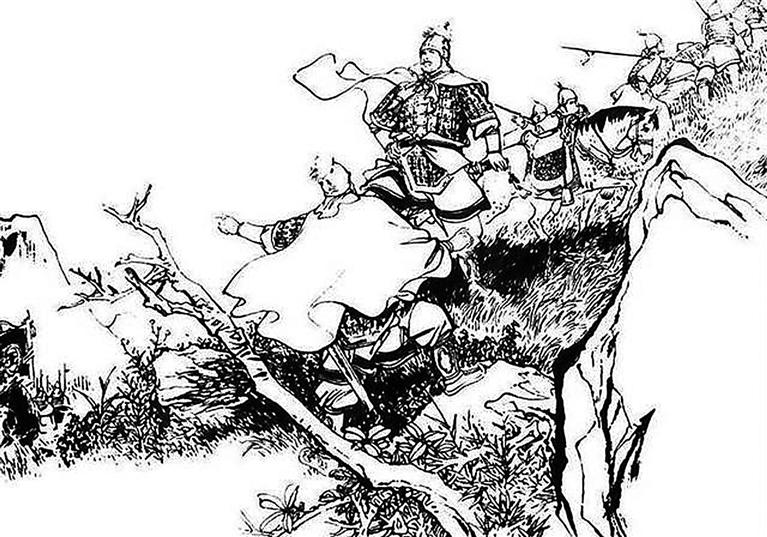

蜀汉建兴六年(228年)春天,诸葛亮出兵伐魏,南安、安定、天水三郡望风而降,曹魏举国震惊,魏明帝曹睿给张郃加官进爵,令总督各路人马,抵御蜀兵进攻。大战的结果是马谡被围山上,断了水道,街亭尽失。

后世,尽管很多人为维护诸葛亮形象,找出用人不当、纸上谈兵等理由,但不能否认的是,擅长计谋的张郃对此役胜负起了关键作用。正如陈寿所评:“(张)郃识变量,善处营陈,料战势地形,无不如计,自诸葛亮(至以下)皆惮之。”

一年后,诸葛亮再出祁山,进攻陈仓。曹睿遣张郃统三万精兵驰援,亲自为其送行,还着急地问道:“此去路途遥远,如果将军迟到,诸葛亮会不会已经占领陈仓?”张郃料知蜀军粮草不足,不能久攻,心中满有把握:“屈指算来,蜀军粮草不够十日军需,恐怕臣未到前线,诸葛亮就已经撤走了!”张郃昼夜行军到达南郑,诸葛亮果然撤退,张郃回京,被封为征西车骑将军。由此事,后世遂有“屈指可数”成语。

公元231年,诸葛亮再出祁山,一次蜀军退却,司马懿令张郃追赶,张郃道:“依照兵法,围城必开出路,主动撤退之军切勿追赶。”司马懿不听,张郃只得强追,蜀军乘高设下埋伏,弓弩乱发,张郃被乱箭射中而亡。

张郃之死,魏明帝颇痛惜,临朝而叹曰:“蜀未平而郃死,将之若何!”司空陈群曰:“郃诚良将,国所依也。”

(四)

张郃虽为武将,却喜欢同儒士交往,曾经推荐同乡卑湛,言其通晓经学,品德高尚。

张郃一生,以文武双全来概括,并非虚妄。以《三国演义》为代表的后世文学,将诸葛亮、司马懿等人的计谋过度夸大了。就某时某地而言,张郃比诸葛亮、司马懿更胜一筹。