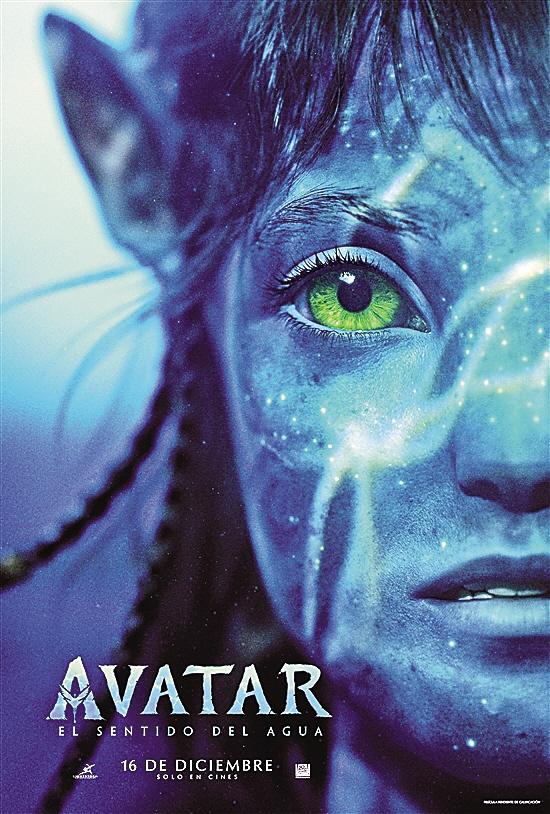

全球影迷期待已久的《阿凡达2》近日终于发布了首支预告片,此时距离上一部《阿凡达》的上映已经超过了12年。

在2009年《阿凡达》全球上映前,导演詹姆斯·卡梅隆曾接受过《羊城晚报》采访。当时他表示,从《泰坦尼克号》到《阿凡达》,他让观众足足等了12年,“但我在这里承诺——我的下一部片子肯定不用大家再等上12年了”。

很显然,詹姆斯·卡梅隆最终食言了。据不完全统计,《阿凡达2》迄今已经进行了7次正式或不正式的档期变更——即使这部续集能按计划在本次定档的2022年12月在北美首映,距离前作问世也已过去了13年。也难怪预告片一出,影迷激动感叹“有生之年终于等到你”。

《阿凡达2》的诞生,究竟为何如此艰难?答案可能既辛酸又励志:不是詹姆斯·卡梅隆在摸鱼,电影科技和工业的每一点进步都比你想象的更艰难。

水下动作捕捉≠水下+动作捕捉?

随着《阿凡达2》首支预告片的问世,人们也明白了这部续集为何在很早之前就被命名为“水之道”。顾名思义,“水”将成为《阿凡达2》的主角。在预告片中,潘多拉星球展现了其神秘的海底世界,其中包括各种巨大的海洋生物以及纳美人的水下坐骑。

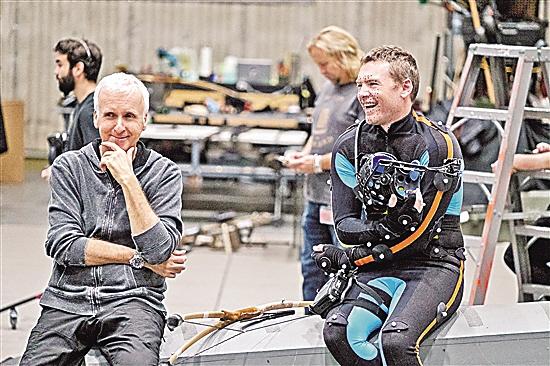

詹姆斯·卡梅隆曾透露,他想在《阿凡达2》中呈现一个“同样丰富多样、疯狂而富有想象力”的水下世界。但这无疑意味着,曾在他手中发扬光大的3D拍摄和动作捕捉技术必须进一步升级。

大部分观众或许难以理解,在水下进行动作捕捉跟在陆地有什么区别。这里必须再一次厘清动作捕捉技术的原理:对目标上的特定光点进行跟踪,然后将捕捉到的光点进行数据处理和分析,从而在计算机上建立起高度拟真的电脑立体模型。而水下动作捕捉的难点,简单解释便是,动态的水便好似成千上万面折射镜,会将演员身上佩戴的捕捉点反射出大量错误的标记。

但詹姆斯·卡梅隆不会放弃水,因为他对海洋有着很深的情结。他曾说:“我热爱海洋,我还是孩子的时候就觉得海洋就像一个我能到达的外星球。我喜欢神秘莫测的海底和奇妙的海洋生物,也曾参与发明了很多用于水底拍摄的机器和推进器——如果不是一个电影人,我一定乐得当一个海洋学家或是海底探险家。”

为了水下拍摄,《阿凡达2》的演员们必须接受水下训练,并全部拿到了潜水证。他们还要训练憋气,这能使他们每次下水拍摄时,尽量保持自如的面部表情。参演这一部电影的凯特·温丝莱特曾透露:“我闭气最长的一次纪录是7分14秒,这真是太疯狂了。”

传说中的“裸眼3D”会实现吗?

2009年《阿凡达》全球上映前,詹姆斯·卡梅隆在接受《羊城晚报》采访时曾好奇反问:“中国现在有多少家影院能播放3D电影?”他被告知,中国当时大概有500块3D银幕,而《阿凡达》上映后的三周内中国就会多出100块3D银幕。他当时的反应是:“哇,这真是太棒了!”

2010年1月4日,《阿凡达》中国首映,首日票房达到3500万元,多地观众买不到票,有影院因放映过于密集而导致设备烧损……市场的强大需求,推动中国电影开始快速进入“3D时代”。

根据国家电影局统计数据显示,截至2021年9月底,中国电影银幕数正式突破8万块大关,位列全世界第一。而在2010年之后新建的影院,3D影厅普遍是“标配”,这其中少不了《阿凡达》的最初推动之功。

《阿凡达2》则可能带动一股电影的新技术潮流——裸眼3D。这个传说中的新技术,据说能利用RGB激光投影系统,将不同的影像分别投射到观众的左右眼,让人们在无需佩戴3D眼镜的情况下,轻松体验到3D电影的观影效果。

如何达到这一神奇效果?在《阿凡达2》真正诞生之前,人们都很难想象。参演《阿凡达2》的演员大卫·休里斯透露:“我不知道我的场景会是什么样的,因为房间里有16个人拿着摄像机,而他们只是在为詹姆斯·卡梅隆拍摄参考镜头。房间里大约有200人在做各种各样的事。”

除此之外,《阿凡达2》还进行了其他相对于前作的技术革新,包括采用了索尼推出的第一款全画幅数字摄影机Venice、4K数字摄影技术以及48帧/秒的拍摄格式。更别提水下3D拍摄所带来的难度了,正如詹姆斯·卡梅隆所说:“只要跟水有关,任何事情的难度就会上升十倍!”

据《羊城晚报》