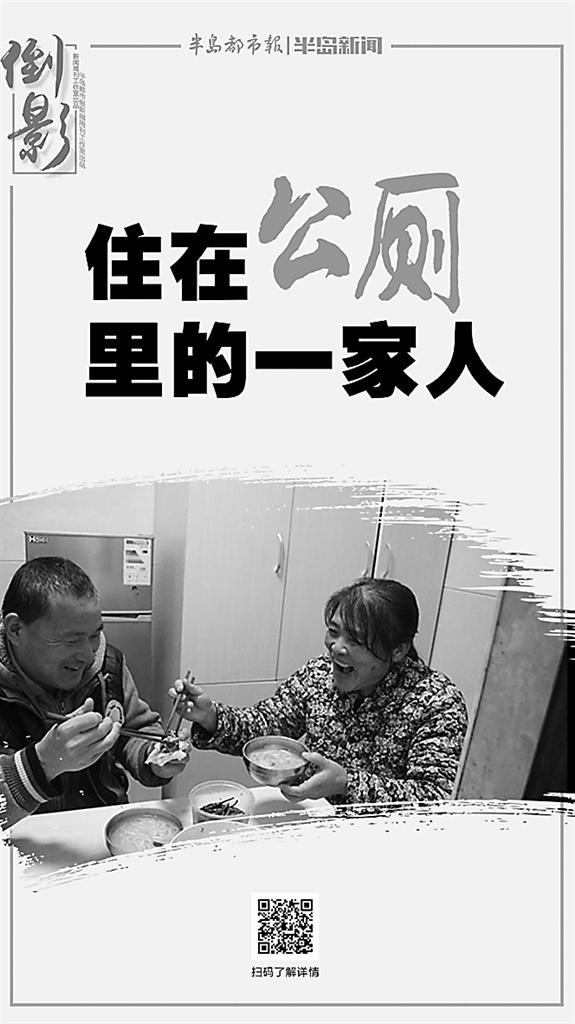

到2022年,段培宝和王凤民一家已经从临沂迁来青岛八年。八年里,作为公厕保洁员,他们一家一直居住在公厕;八年里,他们的娃从公厕里走出,迈进了大学的校门,在青岛买的一处小房子也已经装修好,就等着入住,未来的日子越来越有盼头……

住在公厕

崂山区云岭路和香港中路交叉路口,北邻青岛大剧院,向南走二三百米就是石老人浴场。段培宝和王凤民一家就住在这里,这是一座24小时“不打烊”的五星级公厕。

沿石阶而上,几棵松树掩映之下,一座百平米的古朴建筑犹抱琵琶半遮面,建筑外围用棕色的木栅栏做装饰,圆形的窗户用几何排列的装饰分割,窗棂分明,中古设计显得十分雅致。虽然墙上写着几个醒目的大字“公共厕所”,但是丝毫不影响建筑的设计美感,看它一眼,就陶醉其中。

王凤民是这里的公厕保洁员,平日里她手里总不离一块抹布,疫情期间每有人如厕离开后,她都要寻着来人经过的脚印清扫纸屑,拖地,喷酒精,用抹布抹把手。

有人刚从厕所出来,和正在水龙头上清洗抹布的王凤民打了个照面,很自然地聊起了天:“大姐,这个厕所真干净,一点味儿也没有。是不是因为冬天来的人少啊?”王凤民马上纠正:“可不是的,什么时候都没味儿,一年四季都没味儿。”

公厕靠近石老人海水浴场,夏天游客络绎不绝,一天也得有上千人进进出出。临海一线的公厕都是24小时开放,王凤民负责的这间公厕因为靠近景区,活儿格外多。

人流量大,厕所里却没有味道,除了应用植物益生菌除臭设备外,还有一个原因就是夫妻俩的勤快,“干净没什么秘诀,就是勤看着点,来一个人走了,就进去看看,哪儿不干净了赶紧打扫”。

厕所东侧一角就是王凤民一家生活的地方。2017年这座五星级公厕刚刚建成开放,王凤民一家就搬进来居住、工作。推门进去是一个一米宽的小过道,右手边放一个小课桌,是小女儿学习的地方。左手边的茶几上放着一个小药箱,里面有一些创可贴、感冒药、跌打膏药等,这些都是段培宝和王凤民自备的应急药物,有游客发生意外应急,他们也提供给游客免费使用。

穿过这个一米宽的过道,里面是一个长约3米、宽约2米的小空间,仅够放下一张床。床对面不到半米的距离,靠墙放着一台电视,这个小空间就算是全家人的卧室。他们居住的地方仅有一道玻璃门窗与公厕相隔,隔音效果差,公厕里有人走动或者说话,都听得真切。

每逢夏天,在海边游玩的游客多,凌晨一两点还进出公厕的大有人在,为了冲腿上、脚上的细沙,水龙头开得哗哗响。“来来往往人那么多,尤其到了晚上像赶大集一样,吵得我们整晚都睡不着觉。”整个夏天,王凤民和段培宝几乎每个晚上都睡不成一个囫囵觉。

“小屋”走出大学生

晚上6点多,寒风隐藏在漆黑的夜幕里,只听得它刮过的树枝呜呜作响。

王凤民裹紧了身上的花棉袄,来到公厕北面一个小房间里开始准备晚饭,这里是环卫工人的公共休息室。休息室里只有两件简单的烹饪工具:电磁炉和微波炉。王凤民早上刚去附近的超市里买了些菜回来,“芹菜十几块钱一斤,太贵了。”她喜欢吃芹菜,可是看了一眼菜的价格,还是默默地放回了菜架,选择了白菜和萝卜带回来。青岛人爱吃的海鲜,他们也很少买,“一个是不习惯吃海鲜,一个是海鲜价格太高。”对他们来说,海鲜有点像餐桌上的“奢侈品”。

夫妻俩平时吃得很凑合,即使有人过生日,顶多就是下个面条,包顿饺子,只有孩子过生日了,才会买个生日蛋糕回来庆祝。

王凤民从橱子里端出中午吃剩的一碗菜——蒲公英炒鸡蛋,放进微波炉里加热。蒲公英是在窗外的草丛里自然生长的野草,王凤民把它挖出来,洗干净烫好,正好用来炒鸡蛋。“今晚上咱下面条吃吧,我没买馒头。”王凤民一家还保留着在临沂老家时的饮食习惯,大米饭他们很少吃,也吃不习惯,主食主要是馒头和面条。

晚上7点多钟,在医院实习的小女儿回家了,简单吃完晚饭,小女儿就坐在小书桌上开始学习。如今她已经是一名即将毕业的大专生。“我闺女今年又拿奖学金了,她年年都拿奖学金。”碰到熟人,段培宝总忍不住要分享好消息。

小书桌与公厕仅有一道玻璃窗相隔,不断有人进出厕所冲水的声音如在耳边,听得真切,时不时还有人影在窗外来回晃动。小女儿翻动书本,头都不抬一下,笔在书上划出沙沙的声响,一行笔记成形。从小跟着爸妈住在厕所旁边,她早已经习惯了这样嘈杂的环境。明年她准备要考事业编,每天晚上在这里学习两三个小时,九十点钟赶到附近姐姐租的房子处睡觉。“孩子现在大了,不能和我们挤在一张床上了,只能去她姐姐家挤挤。”

新房有喜

2021年底,段培宝夫妻俩完成了一件家庭大事,在青岛购置了一处80多平方米的小产权房,一家人在青岛总算有了真正意义的家。经过两个月的装修,小家也收拾得初具规模。

没事的时候夫妻俩就带着孩子们来新家转转,看看还缺什么家具。一家人打量新房的眼神里闪着光,就像在欣赏一件艺术品,围绕着新家也总有聊不完的话题。

新房子有三间卧室,一间是夫妻俩住,另两间是女儿们住,“孩子们终于不用跟我们挤在一张床上了。”段培宝好一通感慨。睡觉去哪挤,曾经都是全家需要好好计划的事,如今终于不用发愁了。“这都不是事儿。”段培宝最近爱看小品,不自觉地用了一句电视上学来的台词,逗得全家人哈哈大笑起来。

“我最喜欢这个暖气片了,咱家终于有暖气了。爸,住在公厕那会,你都不舍得开空调,冻得我手指头都拿不住笔。”公厕里没有供暖,只有他们住的小屋里装了空调。段培宝过日子,怕浪费电,除非天气降到零下了,一家人才舍得打开空调取暖。他们住的小屋位于厕所一角,四下都是窗户,冬天风从窗户空隙里灌进来,屋里没多少暖和气。小女儿终于把积攒了多年的“不满”说了出来。

“我最喜欢这个卫生间了,终于有个地方可以洗澡了。”新家的卫生间装上了热水器,洗手终于可以用上热水了。在公厕住的时候,只有公共休息室旁边有一个小洗手间,里面有热水器可以洗澡,但是紧邻公共休息室,洗澡总是有点尴尬。

“10万元一平方米”的家

回想八年前,段培宝和王凤民还在临沂老家种地,听说到外地打工挣钱多,夫妻俩就来到了青岛打工,王凤民在一家饭店刷盘子,段培宝做电工。那时他们的大女儿和小女儿都还留在老家,老大上高中,小女儿上小学二年级。两人在外地打工,家里的孩子就成了留守儿童,大女儿正值叛逆期,高中没读完就退学了。

这让夫妻两人慌了神。他们在外地挣钱,孩子们在老家没人管,长此以往可不是个办法。有心要把孩子们带来青岛,但一家四口总得有个落脚地吧。王凤民无意中看到环卫部门招工,做厕所保洁员可以安排住宿,住在公厕旁边的小房间里。于是就跟段培宝商量,要带着全家住进公厕。

“这怎么行,说出去不好听啊。”段培宝开始坚决反对。“咱俩挣钱为了啥,不就为了孩子们,孩子们都在老家,没人照顾她们,学习不都荒废了?”王凤民坚持道。

2015年,夫妻两人把两个女儿接到了青岛,大女儿在一家公司打工,公司安排食宿,小女儿转学到了附近的学校,晚上就跟着夫妻俩挤在公厕旁边的小床上。

夫妻俩在临沂老家的父母都过世了,最近五六年里,段培宝只回了一趟老家,那是大哥家的侄子结婚,他回老家吃了一顿喜酒。

很多外地游客一走进公厕都要感叹:“我去过全国很多地方,还从来没有见过这么高档又漂亮的公厕呢。”除了临沂和青岛,王凤民没有去过更远的地方,全国其他城市是什么样子,她没有概念,但是“从没见过这么美的公厕”,无疑是一句无上的褒奖。“经常有游客对我们开玩笑说,你们住的这个地方得10万元一平方米吧。”

据《半岛都市报》