经过将近两年的筹划、走访、调查,我市农业农村部门工作人员最终摸清了沧州的农作物家底,共搜集到农作物品种275个,包括小麦、玉米、蔬菜、果树等。其中,有24个农作物珍稀品种“入驻”省级资源库。

据悉,这次普查填补了沧州种质资源空白,发现了一批地方特色资源。目前,我市农业农村部门已将这些种质资源作了全面详细登记,并制作“身份证”,以方便后期种质扩繁和保存利用。

走遍沧州各个村庄

最近,我市农业农村局工作人员完成了《沧州市农作物种质资源普查与收集报告》的校对工作。

这本最终定稿的小册子,凝聚了他们将近两年的心血。

从2020年4月份,全市农业农村部门就开始筹划对农作物种质资源的摸底工作。

他们要寻找的是“老、奇、特、抗、耐、优”品种,这些品种大多在农户院落、田间地头、野外等处种植。

“有的种质资源,我们知道大约位置,但具体的情况得询问当地的老农民、老农技员。很多东西在书上没有,只有老人才知道。”市种子监督检验站站长孙勇说,知道沧州各地曾经有什么、现在有什么,才能让下一阶段的定位和收集更有方向。

他们通过一次次地走访、沟通、协调,最终确定种质资源的调查方案。

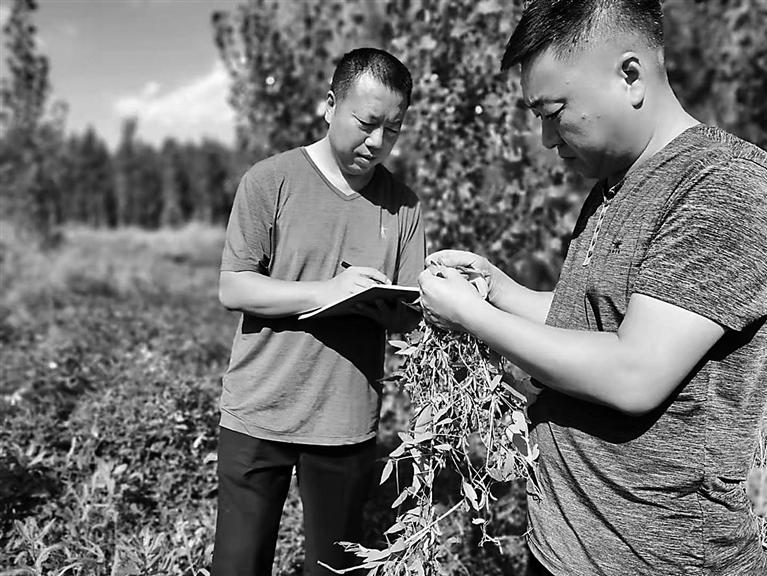

随后,根据各方提供的农作物种质资源线索,他们一株一株地找,一棵一棵地看,走遍了沧州的各个村庄。“一种农作物有没有后续调查价值,要到现场看过之后才能判定。”孙勇说,有些农作物长相很相似,普通农民可能分辨不出来。

为了保证种质资源信息的准确性,他们还邀请了各县(市、区)的老农技员以及农业技术专家,全程监督并进行鉴定评价。

最终,他们初步摸清了全市农作物,特别是过去的农家品种分布,以及野生种质资源情况。

是技术活儿又是苦差事

对种质资源进行普查与收集是一门技术活儿,也是一项苦差事,既要做好数据分析,又要做好种质资源保存。要完成这项“寻宝”工作,需要脚步的丈量和汗水的浇灌。

去年8月的一天,普查队员到任丘一个农户的玉米地里对白八趟玉米种进行生物学特性调查。由于地里的品种杂,普查员必须钻进1米多高的玉米地,去选择标准的玉米种。

玉米地里不透风,温度近40摄氏度。进去一会儿,他们浑身就湿透了,脸上汗水直淌。汗水流到眼睛里,也不能用手擦,因为手上也沾满了玉米花粉,揉到眼睛里更疼。

“玉米叶子把我们手上、脸上划出一道一道的伤口;蚊虫把我们身上咬了很多肿包。”任丘市种子质量检验站站长杨全乐说,这些伤口、肿包被汗水一泡,再沾上花粉,变得又疼又痒,十分难受。

上面受到骄阳暴晒,下面受到地表高温的侵袭,他们在玉米地里一待就是3个多小时。虽然环境恶劣,但他们依然一丝不苟地完成了拍照、记录、取样、保存等工作。

去年7月下旬的一天,一名老农民告诉杨全乐,任丘市议论堡镇一个村庄的地里有种植物,可能是野生黍子。

杨全乐立即带队赶到现场。他们一下车,立马闻到一股臭味。转了一圈,他们才发现,想要到达黍子地,必须穿过一块玉米地和一块铺满粪便的空地。

“粪便很稀薄,表面爬满了苍蝇。”杨全乐没有犹豫,径直带队向前走去。“野生品种很难找,绝对不能因为这点困难,让资源在我们手上流失。”

穿过玉米地,他们又沿着粪便的边缘走了几十米,终于到达目的地。

但在杂草丛生的地里,寻找野生黍子并不容易。杨全乐说:“野生黍子数量很少,和草的颜色一样,不容易分辨,必须得一点点地仔细看。”

经过两个多小时的寻找,终于找到野生黍子,他们如获至宝,一时间把劳累都抛到脑后。

去年10月中旬,正是采集无杂交黄元帅苹果种质的最佳时间。南皮县种子监督检验站站长石五洲说,这种苹果口感好,但不易保存,“时间长了容易烂掉,得在农户卖之前赶过去,所以时间很紧”。

然而,那几天南皮连续阴雨,普查员只能冒雨到现场进行调查。

大风卷着密集的雨滴打在脸上,让人根本睁不开眼。到达目的地附近,他们发现,通往地里的道路很窄,而且特别泥泞,汽车根本进不去。他们只能背着尺子、定位器、照相机等设备,步行两三公里去查看。由于雨天路滑,他们走两步,就得滑一脚,即使打着伞,衣服也全被雨水打湿了,身上也溅满了泥。

对于他们来说,蚊虫叮咬、风餐露宿、日晒雨淋、皮肤晒伤已是家常便饭。

与时间赛跑

孙勇说,要记录这些种质不同阶段的生长情况,需要做好从种子到根、茎、叶、果实等部位的采集保存工作,但这些工作是季节性的。

“一年中就那么几天,过了季节就得再等一年。也可能一年赶不上,就永远找不到了。”石五洲说,在普查员眼里,种质资源普查、收集和保护,是一场与时间的较量。

“在一些农民看来不是什么稀罕物的老品种,恰恰是普查队要搜集的宝贝。”孙勇说,要想收集到稀有种质资源,必须到农户院落、田间地头,不能错过任何一个机会,不能遗漏任何一个“老、奇、特、抗、耐、优”品种。

“如果能早点来就好了。”这是普查员们常有的感慨。其间,普查员遗憾地发现,几十年前很普遍的小麦品种红秃头、白秃头、鱼鳞白,还有小白玉米等种质资源,已经找不到了。个头大、肉多,类似于新疆枣的婆枣;又脆又甜、成熟期早,但不耐储存的脆枣,在市场上已经不多见了。

“大部分是上世纪六七十年代的无杂交品种,产量低,但食用口感好,当地农民每年会自留少量种子。”孙勇说,给他们提供种子的大多是70多岁的老农民。这些农民得知这次工作的意义后,都非常配合。

“一些古老品种生长在野地中,无人管理,很容易消失。另外,一些老农民手中留存的品种,会随着这一代人的离去而流失。”孙勇说,某种基因一旦消失,就很难重新创造。许多资源再不保护,以后想找也找不到了。因此,他们希望多搜集、保护一些种质资源。

一粒种子可以

挽救一个物种

看长势、拍照片、测数据……经过近两年时间的走村入户,我市农业农村部门的工作人员于日前完成农作物种质资源普查收集工作。他们共搜集到农作物品种275个,包括小麦、玉米、蔬菜、果树等。

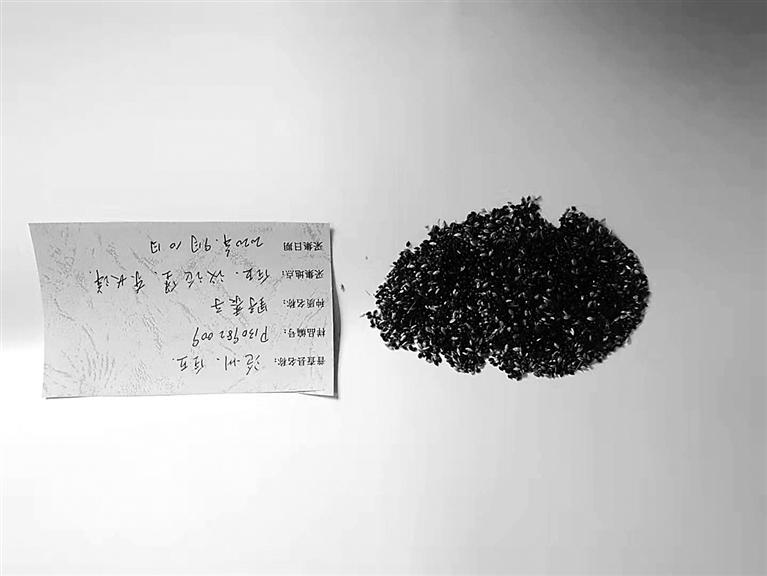

“这些品种中,有的年代久远,有的珍稀濒危。”孙勇说,这次普查到的玉米类品种共5个,包括灯笼红玉米、鸡跳脚玉米、白马牙玉米、白八趟玉米、文玩玉米;豆类品种有10个,包括黄心黑豆、绿心黑豆、白皮绿豆、大青豆、包公豆、红爬豆、白爬豆、三角豆、农家黄豆、本地农家黄豆;高粱类品种有5个,包括黄骅的红壳白、黑壳白、甜高粱,南皮的散码、长挺秀。

这些品种大多是沧州历史上的当家农作物,拥有的抗病等特性非常突出,有的还富含维生素,营养价值高,可为育种提供亲本材料。但它们产量低,现在很少种植,只有一些老农民少量保存,种植在房前屋后,自食自用。

普查中,农业农村部门工作人员还发现了黍子、穇子、田菁等种质资源。其中,黍子,籽实淡黄色,常用来做黄糕或粘糕,具有滋阴补肾、健脾活血作用。穇子,俗称鸡爪谷、鸡爪粟、龙爪稷、鸭脚粟,具有耐旱、耐盐碱、适应性广的特点,可作为救灾农作物品种,对腹泻等疾病有独特疗效。田菁,适应性强,在含盐量0.3%的盐土上或PH值9.5的碱地上都能生长,其茎、叶可作绿肥及牲畜饲料。

目前,我市农业农村部门工作人员将这些资源作了全面详细登记,包括征集地点、名称、用途、生长习性、采集方式、提供人信息及样品照片等,制作了品种的“身份证”,以方便后期种质扩繁和保存利用。

“或许,在未来的某一天,一粒种子就可以挽救一个物种。”孙勇说,种质资源是培育一切新品种的源头,拥有的品种越多,可选择利用的遗传基因就越多,培育出新品种的可能性就越大。下一步,他们将挖掘优异种质资源性状,共享和开发利用优异种质资源,把资源优势转化为创新优势和产业优势,助力沧州农业高质量发展。