我国历史上兵器众多。其中,有一件“神器”,不是因为设计巧妙,也不是因为习练起来多么威武成名,而是因为它亦是权利的代表,甚至能够“上打昏君,下打谗臣”——它就是在武风盛行的黄骅市众多武术爱好者手中习练的太师鞭。

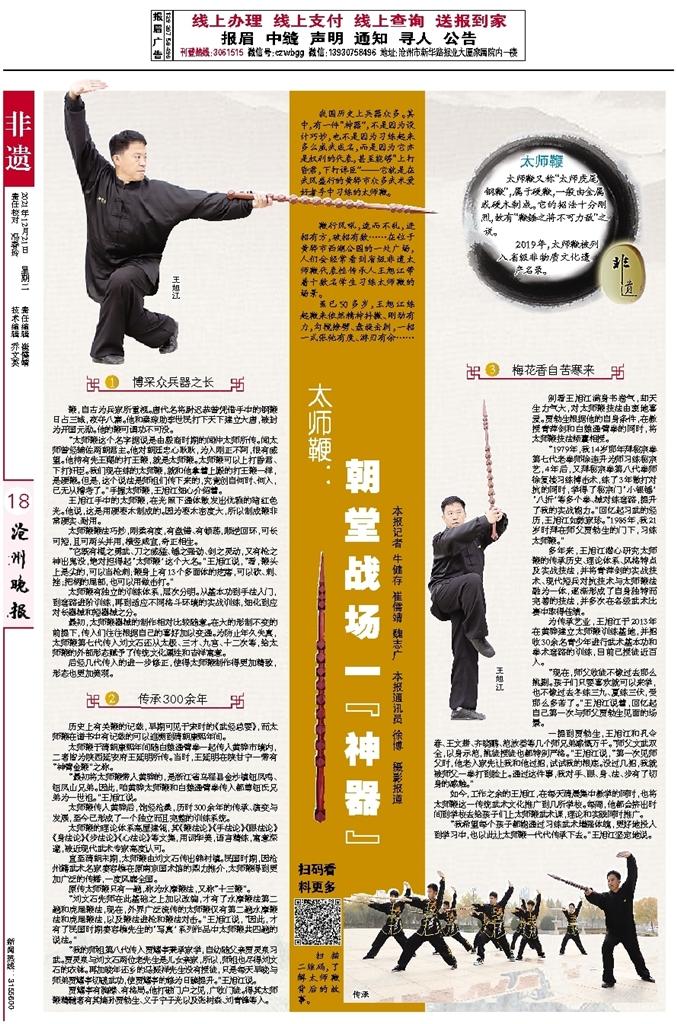

鞭行风吼,速而不乱,进招有方,破招有数……在位于黄骅市西湖公园的一处广场,人们会经常看到省级非遗太师鞭代表性传承人王旭江带着十数名学生习练太师鞭的场景。

虽已50多岁,王旭江练起鞭来依然精神抖擞、刚劲有力,勾搅撩劈、盘旋击刺,一招一式张弛有度、游刃有余……

博采众兵器之长

鞭,自古为兵家所重视。唐代名将尉迟恭曾凭借手中的钢鞭日占三城,夜夺八寨。他和秦琼助李世民打下天下建立大唐,被封为开国元勋。他的鞭可谓功不可没。

“太师鞭这个名字据说是由殷商时期的闻仲太师所传。闻太师曾经辅佐两朝君主。他对朝廷忠心耿耿,为人刚正不阿,很有威望。他持有先王赐的打王鞭,就是太师鞭。太师鞭可以上打昏君、下打奸臣。我们现在练的太师鞭,就和他拿着上殿的打王鞭一样,是硬鞭。但是,这个说法是师祖们传下来的,究竟创自何时、何人,已无从稽考了。”手握太师鞭,王旭江细心介绍着。

王旭江手中的太师鞭,在光照下通体散发出优雅的暗红色光。他说,这是用硬枣木制成的。因为枣木密度大,所以制成鞭非常硬实、耐用。

太师鞭鞭法巧妙,刚柔有度,有盘错、有顿荡,顺逆回环,可长可短,且可两头并用,横竖咸宜,奇正相生。

“它既有棍之勇武、刀之威猛、锤之强劲、剑之灵动,又有枪之神出鬼没,绝对担得起‘太师鞭’这个大名。”王旭江说,“看,鞭头上是尖的,可以当枪刺;鞭身上有13个多面体的疙瘩,可以砍、剌、挫;把柄的尾部,也可以用做击打。”

太师鞭有独立的训练体系,层次分明。从基本功到手法入门,到套路进阶训练,再到适应不同格斗环境的实战训练,细化到应对长器械和短器械之分。

最初,太师鞭器械的制作相对比较随意。在大的形制不变的前提下,传人们往往根据自己的喜好加以变通。为防止年久失真,太师鞭第七代传人刘文石还从太极、三才、九宫、十二次等,给太师鞭的外部形态赋予了传统文化属性和吉祥寓意。

后经几代传人的进一步修正,使得太师鞭制作得更加精致,形态也更加美观。

传承300余年

历史上有关鞭的记载,早期可见于宋时的《武经总要》,而太师鞭在谱书中有记载的可以追溯到清朝康熙年间。

太师鞭于清朝康熙年间随白猿通臂拳一起传入黄骅市境内,二者皆为陕西延安府王延明所传。当时,王延明在陕甘宁一带有“神臂金鞭”之称。

“最初将太师鞭带入黄骅的,是浙江省乌程县金沙镇钮凤鸣、钮凤山兄弟。因此,咱黄骅太师鞭和白猿通臂拳传人都尊钮氏兄弟为一世祖。”王旭江说。

太师鞭传入黄骅后,饱经沧桑,历时300余年的传承、演变与发展,至今已形成了一个独立而且完整的训练系统。

太师鞭的理论体系高屋建瓴,其《鞭法论》《手法论》《眼法论》《身法论》《步法论》《心法论》等文集,用词华美,语言精练,寓意深邃,被近现代武术专家高度认可。

直至清朝末期,太师鞭由刘文石传出韩村镇。民国时期,因沧州籍武术名家姜容樵在原南京国术馆的鼎力推介,太师鞭得到更加广泛的传播,一度风靡全国。

原传太师鞭只有一趟,称为水摩鞭法,又称“十三鞭”。

“刘文石先师在此基础之上加以改编,才有了水摩鞭法第二趟和虎尾鞭法,现在,外界广泛流传的太师鞭仅有第二趟水摩鞭法和虎尾鞭法,以及鞭法进枪和鞭法对击。”王旭江说,“因此,才有了民国时期姜容樵先生的‘写真’系列作品中太师鞭共四趟的说法。”

“我的师祖第八代传人贾耀亭秉承家学,自幼随父亲贾灵泉习武。贾灵泉与刘文石两位老先生是儿女亲家,所以,师祖也尽得刘文石的衣钵。再加晚年还乡的马振祥先生没有授徒,只是每天早晚与师弟贾耀亭切磋武功,使贾耀亭的修为日臻提升。”王旭江说。

贾耀亭有胸襟、有格局。他打破门户之见,广收门徒。得其太师鞭精髓者有其嫡孙贾勃生、义子宁子光以及张树森、刘青锋等人。

梅花香自苦寒来

别看王旭江满身书卷气,却天生力气大,对太师鞭技法由衷地喜爱。贾勃生根据他的自身条件,在教授青萍剑和白猿通臂拳的同时,将太师鞭技法倾囊相授。

“1979年,我14岁那年拜秘宗拳第七代老拳师徐连升为师习练秘宗艺,4年后,又拜秘宗拳第八代拳师徐复楼习练搏击术,练了3年散打对抗的同时,学得了秘宗门‘小银锤’‘八折’等多个拳、械对练套路,提升了我的实战能力。”回忆起习武的经历,王旭江如数家珍。“1986年,我21岁时拜在师父贾勃生的门下,习练太师鞭。”

多年来,王旭江潜心研究太师鞭的传承历史、理论体系、风格特点及实战技法,并将青萍剑的实战技术、现代短兵对抗技术与太师鞭法融为一体,逐渐形成了自身独特而完善的技法,并多次在各级武术比赛中取得佳绩。

为传承艺业,王旭江于2013年在黄骅建立太师鞭训练基地,并招收30余名青少年进行武术基本功和拳术套路的训练,目前已授徒近百人。

“现在,师父收徒不像过去那么挑剔。孩子们只要喜欢就可以来学,也不像过去冬练三九、夏练三伏,受那么多苦了。”王旭江说着,回忆起自己第一次与师父贾勃生见面的场景。

一提到贾勃生,王旭江和孔令春、王文耕、齐晓鹏、范放委等几个师兄弟感慨万千。“师父文武双全,以身示范,挑徒授徒也都特别严格。”王旭江说,“第一次见师父时,他老人家先让我和他过招,试试我的根底。没过几招,我就被师父一拳打到脸上。通过这件事,我对手、眼、身、法、步有了切身的感触。”

如今,工作之余的王旭江,在每天清晨集中教学的同时,也将太师鞭这一传统武术文化推广到几所学校。每周,他都会挤出时间到学校去给孩子们上太师鞭武术课,理论和实践同时推广。

“我希望每个孩子都能通过习练武术增强体魄,更好地投入到学习中,也以此让太师鞭一代代传承下去。”王旭江坚定地说。