近日,有媒体暗访位于无锡的两家星巴克门店发现,工作人员多次触碰食品安全红线:过期食材被做成多款畅销饮品出售;主管、店员“言传身教”篡改保质期;面对上级检查,不慌不忙清理现场……

12月13日晚,无锡市场监管局发布消息称,经调查已核实上述问题,责令涉事门店停业整改,并对“星巴克”行政约谈。

这么贵还无法保障质量?

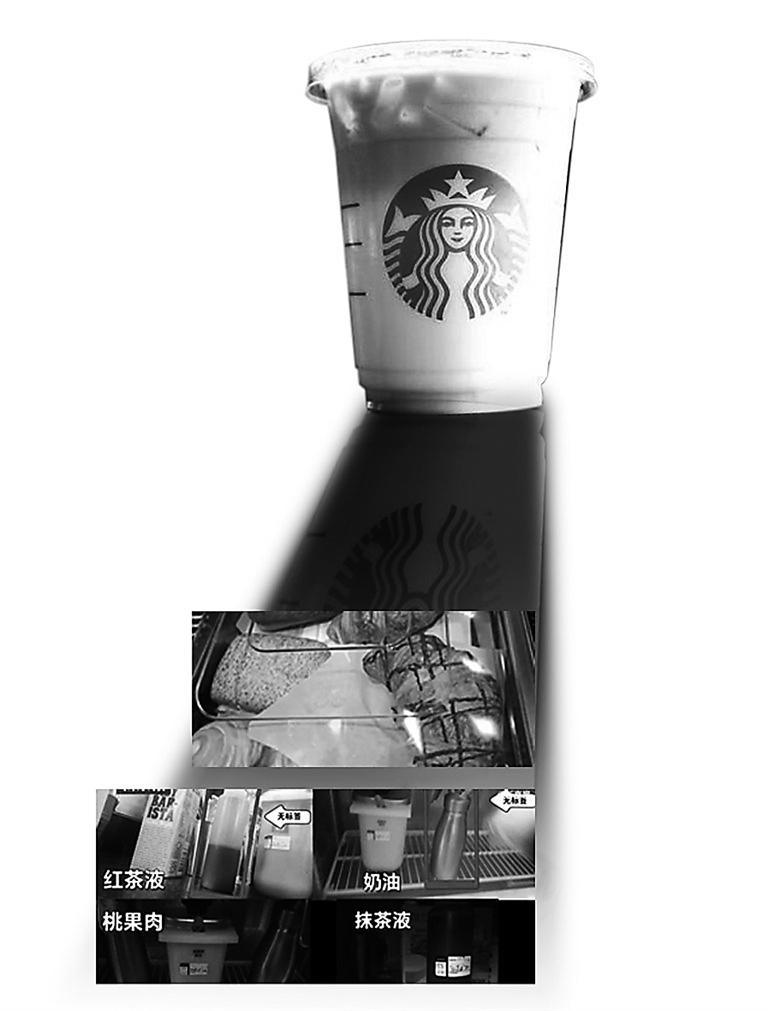

日前,记者暗访无锡两家星巴克门店。在其中一家门店中,记者发现冰箱里存放的一桶巧克力液,已经过了保质期,但店员没有按规定报废处理,反倒不止一次用过期的巧克力液给顾客制作饮品,其中包括畅销早餐饮品可可蒸气奶。

过期食材并非只有这一种,另一名店员用过期的抹茶液给顾客做了一杯抹茶拿铁后,又将这壶抹茶液放回原处,等着下一次使用。

为了掩盖使用过期食材的行为,一些食材的保质期标签也常常被随意篡改。

例如还剩下半壶的红茶液,店员没有按规定倒掉,而是又调制了新的红茶液倒入壶中,两者混合,并写上新的保质期。如此一来,原本剩下的红茶液,便“延长”了保质期。

按照“星巴克”的规定,公司管理团队和食品安全团队会定期对各区域门店进行内审。然而实际情况却是,由于只有一名检查人员,店员便可以趁其检查其他项目时,及时处理掉过期食材,或快速换上新的保质期标签。

据无锡市场监管局官方微信12月13日晚消息,当日市、区两级市场监管部门对涉事的星巴克震泽路店、昌兴大厦店进行了重点检查,初步核实相关企业有更改食品原料内控期限标识、使用超过内控期限原料的行为,已责成这两家涉事门店停业整改。

此外,无锡市场监管局还对星巴克(中国)华东北区进行了行政约谈,要求公司对存在的食品安全问题进行全面自查、落实整改。

“星巴克”方面也向记者表示,已确认涉事门店确实存在营运操作上的违规行为。

市场竞争加剧形成冲击

在暗访中,当被问及为何不及时将过期的食材报废时,一名星巴克员

工解释称,公司要考核门店的营业额和利润率,如果食材成本花费过高,这些数据会不好看。

对此,上海啡越投资管理有限公司董事长王振东表示,连锁企业往往有两个相互矛盾的指标:一方面希望门店的营业额能够持续增长,另一方面又对门店的产品报损率有要求。“门店迫于业绩增长压力,不得不多储备原料和食材,可一旦销售产生波动,或者说与门店的预期不一致,就很容易出现报道里所说的情况。”

食品产业分析师朱丹蓬进一步指出,目前“星巴克”所有门店均采用店长负责制,对店长的考核以业绩为导向,以利润为方向,因此在食品安全方面就会睁一只眼闭一只眼。

事实上,最新一个季度的财报也证实了“星巴克”业绩正在承压。

对此,和君连锁资深专家文志宏分析认为,抛开疫情影响,“星巴克”业绩增速下滑,也与国内咖啡市场变化分不开。“随着规模不断扩大,消费开始出现分层。”

另据《南方都市报》一项调查显示,95后选择咖啡的三大原因分别是口味醇正、价格便宜和购买途径便利。至于“喜爱堂食的门店氛围”这一原因,对年轻人来说则不太重要,甚至排在产品创新、方便外卖、明星代言等原因之后。

新的消费需求,也给了新兴品牌生长的土壤。近年来,越来越多新晋的咖啡品牌掀起开店潮,加速抢占市场。

规模优势能否抵御冲击?

面对蜂拥而至的竞争对手,“星巴克”也开始加速跑马圈地。

数据显示,“星巴克”2021财年在中国市场新开了654家门店。截至今年10月,“星巴克”已在中国的208个城市开设了5360家门店。

王振东表示,不同于美国消费者以美式咖啡为主,中国咖啡市场需求相当多元,品牌是否有爆款产品,已经成为门店业绩能否增长的重要指标。

反观“星巴克”,一度显得反应迟钝。今年“星巴克”推出的几款新品始终反响平平,如万圣节限定款咖啡“僵僵小乐魔星冰乐”,知晓的消费者并不多。

被消费者时常诟病的,还有“星巴克”的价格。

长期以来,“星巴克”被塑造成“高端”的代表,咖啡和糕点动辄三四十元。相比之下,瑞幸咖啡单杯价钱基本都在20元左右,叠加优惠券使用后一度不足10元。主打精品咖啡的Manner,单价则在15元-25元之间,自带杯还能减5元。

此外,随着一、二线市场的饱和,“星巴克”不得不去下沉市场淘金。但朱丹蓬指出,“星巴克”在三四线市场的拓展,包括供应链、员工培训、食品安全等,从产业角度并不看好。

据《中国新闻周刊》