昔日民谚“拉不尽的盐山,灌不满的沧州”,是形容沧州粮食大集的繁盛。大集始于明代,位于沧州古城南门里东侧,距运河码头不足一公里。每日,四乡卖粮者蜂聚于此。粮商大宗采买,沿运河销往天津、通州等地。

粮食大集兴盛了几百年。粮食来去之间带动了船业、脚行、磨坊、钱铺、酒坊、饮食等行业的发展,促进了沧州经济的繁荣。

“灌不满”的沧州城

粮食大集在南门里东侧,苦水井南端,天天开集,四季不歇。进城卖粮的农民拥塞集市。鼎盛时期,日交易几十万斤,甚至上百万斤粮食。

粮食大集催生了诸多粮贩。推木轮小车的、赶马车的、挑担子的,更多的是赶毛驴驮粮食。粮贩主要去盐山、庆云等地买粮食,那里土地广袤,是著名的粮仓。粮贩成群结队,摸黑赶路。义和街是东南各县进大集的必经之路,卖粮者络绎不绝,尘土飞扬。

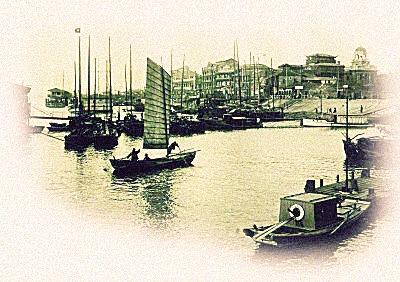

粮栈、斗摊的掌柜经验丰富,掌握沧州及外地行情。什么时候储存什么粮食,什么时候出售囤粮能赚钱,心里有数。一些外地粮商通过粮栈、斗摊购买粮食,暂存在运河码头的粮囤里,择机装船运走,销往天津、通州及唐山等地。民国时期,直系、奉系军阀派人来采办军粮。粮栈、斗摊对本地及外来粮商坦诚相待。粮商都明白,拉住客商,才能长久盈利。

装船时,码头与粮船之间搭一条三寸厚、二尺来宽、七八米长的跳板。脚夫扛着沉甸甸的粮食口袋,踩着颤颤悠悠的跳板送到船上。每日停靠在城南码头的粮船首尾相连,桅杆如林。启程的粮船风帆高扬,纤夫号子响彻云霄。

四乡的粮食源源不断地汇聚到大集,又从运河码头源源不断地运走,“灌不满的沧州城”的民谚由此而来。粮食来去之间带动了沧州城厢磨坊、脚行、油坊、饭铺、船业、车店、糖坊、酒坊、酱醋坊等行业的发展,养活了诸多百姓。

“斗行总栈”解纷扰

大集的斗摊、粮栈生意忙碌。这就惹人眼热了,总有地痞来捣乱,要抢占地盘。

斗摊是先辈艰苦创业,数代沿袭逐渐发展兴盛的,有官府颁发的斗帖(营业执照)。各斗摊成立公益号斗行总栈。总栈不经营粮食生意,是斗摊的管理机构,负责处理斗摊与外界的纷争以及协调内部关系,规范行业行为。斗摊每交易一斗粮食,总栈提取二厘钱的公益金。地痞再来搅扰生意,斗行总栈便出面拉其去官府理论。

倘若地痞与斗摊的人动起手来,有伤残,需要给地痞养伤费用,从公益金里提取;若斗摊的人被打伤了,总栈也会给些抚恤费。如此以来,粮食大集平稳了许多。

公益号斗行总栈的信条是:和善亲人、重信守诺、公平交易、以义取利。这也是粮食大集兴盛数百年的原因之一。

民国时期,粮食大集有广丰、万福永、德庆昌、永茂恒等数十家斗摊、粮栈。永茂恒粮栈的生意做到天津、通州、唐山、德州、临清等地,颇有名气。兴成号粮摊,摊主常年赶着马车到王官屯、小集等地收购粮食,风里来雨里去,不畏艰辛。马家粮号诚信经营,生意兴隆,在王御史、蔡庄子等地置办了200亩水浇地。

许多斗摊、粮栈,由于数代人辛苦经营,逐渐发展成为受客户信赖的老字号。

大集众生相

每天早晨,斗摊、粮栈的伙计清扫街道,摆上一溜大簸箩,里面放着斗和刮尺,迎候主顾到来。

太阳升起来,卖粮的陆陆续续来到。大车、独轮车、驴垛子拥塞于道,大集喧闹起来。买粮的老客儿三五成群,肩搭褡裢,在集上挤来挤去,瞅瞅转转,再下手买粮。

生意谈妥,斗摊伙计开始忙碌,过斗。向斗里倒满粮食,快速地用刮尺沿着斗口刮一下,刮出平面。伙计边过斗边朗声高唱:“一个嘞,两个嘞,三个嘞,加上一个四个嘞,比四个大一的是五个嘞……”唱得清楚明白且悦耳动听。生意忙碌起来,掌柜也来端斗,累得头上冒汗。

如果是自家卖粮,掌柜过完斗,会再给添点儿,行话叫添头,与甜头谐音。多买的多添,少买的少添,使买主满意。

一群群的壮汉在粮摊旁等待雇主,他们是推大嘴子车的脚行。

什么叫大嘴子车?就是木头轱辘的平板车,前面有个挡板,防止粮袋滑落。

大集到运河码头这段路,推车运粮的接连不断。

临近中午,大家已饥肠辘辘。卖吃食的小贩背筐携篓而来,包子、馒头、大米饭、炖牛肉、切糕、锅饼,吆喝声此起彼伏。人们买了吃食,或坐或蹲,匆匆填饱肚子。也有的去附近茶馆、饭铺坐下来吃。

嘈杂的大集上,人群往来不断,讨价还价声、商贩吆喝声、伙计高声唱斗声、牲口的嘶叫声,连同飘散的饭菜气息,构成了一幅市井画卷。

待至后半晌,大集冷落下来。斗摊的伙计擦擦额头的汗,稍稍歇息。有腰背佝偻的老人,拎着簸箕,把地上残留的粮食粒子扫起来,勉强能够家人的一顿饭食。

粮食大集的终结

1910年,津浦铁路天津至沧州段率先通车,沧州成为津南鲁北的第一个水陆码头。粮食大集距离火车站不远,客货往来更为便捷。粮市延续着旧日的繁盛,单是城南,就有几百户人家依靠粮食大集谋生。

“七七事变”后,日本侵略军占领沧县,实行白色恐怖政策,烧杀抢掠。百姓人心惶惶,民生凋敝,粮食大集逐渐萧条下来。遭逢水旱灾年,粮食歉收,粮价飞涨。沧州百姓虽然守着粮食大集,但食不果腹,常以豆腐瓤子充饥。

八路军游击队常装扮成粮贩、购粮百姓进城刺探军情,也寻机袭扰敌人。日伪防不胜防。日本人不到傍晚就关闭城门,次日太阳出来再开城门,致使很多晚归的粮贩被挡在城外,影响粮市交易。

日本侵略军推行“强化治安运动”期间,将粮食大集挪到城外十二宅西侧的空场。这里是富户刘家的收租场。有个木牌坊,挂着“乐善好施”的一块匾,是佃户给刘家挂的。粮市在牌坊旁,有个木栅栏门,有20多家斗摊。

1947年,沧州城解放,回到人民的怀抱。政府派人接管斗摊,斗摊的经营者大多参与粮市管理、经营。次年,成立沧县第一粮食交易所。

兴盛数百年的沧州城内粮食大集,在时代前行的车轮中退出了历史舞台。