监测、计算、分析、上报……昨天,张传河又像往常一样,开始了一天的水文监测工作。

目前,我市仍处于汛期,水文工作者还处于一年中最忙碌的时期。在防汛一线,这群“防汛哨兵”日夜紧盯险情,测水位、测流速,为全市防汛提供科学依据。

沧州水文局献县勘测队队长张传河就是其中的一位水文监测员。

危险的“船测”

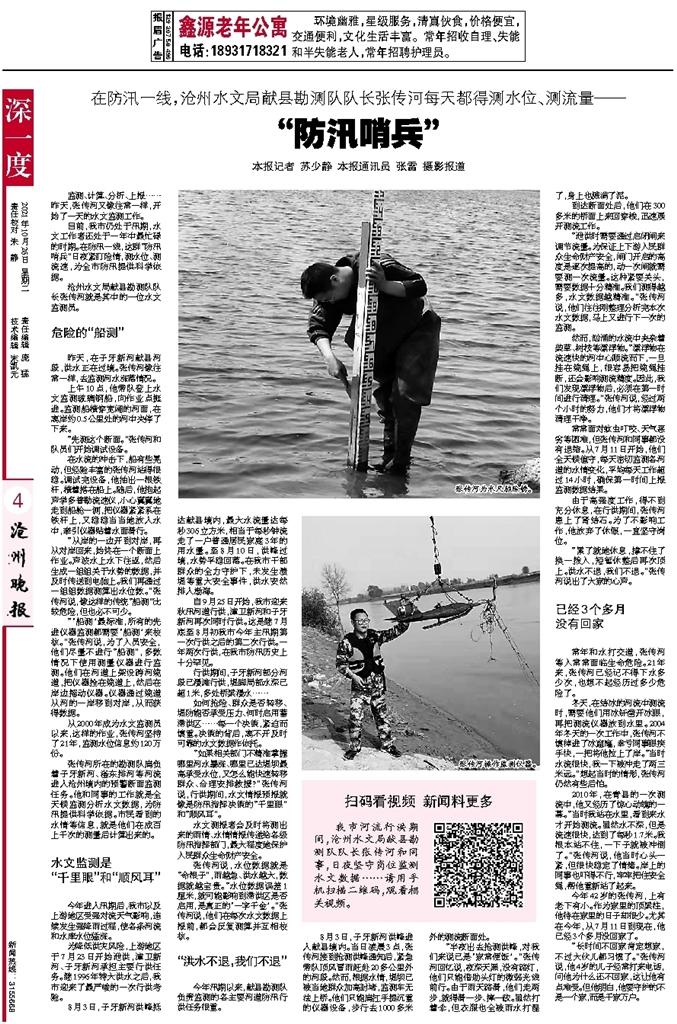

昨天,在子牙新河献县河段,洪水正在过境。张传河像往常一样,去监测河水涨落情况。

上午10点,他带队登上水文监测玻璃钢船,向作业点挺进。监测船横穿宽阔的河面,在离岸约0.5公里处的河中央停了下来。

“先测这个断面。”张传河和队员们开始调试设备。

在水流的冲击下,船有些晃动,但经验丰富的张传河站得很稳。调试完设备,他抽出一根铁杆,横着搭在船上。随后,他抱起声学多普勒流速仪,小心翼翼地走到船舱一侧,把仪器紧紧系在铁杆上,又稳稳当当地放入水中,牵引仪器贴着水面滑行。

“从岸的一边开到对岸,再从对岸回来,始终在一个断面上作业。声波水上水下往返,然后生成一组组关于水势的数据,并及时传送到电脑上。我们再通过一组组数据测算出水位数。”张传河说,像这样的传统“船测”比较危险,但也必不可少。

“‘船测’最标准,所有的先进仪器监测都需要‘船测’来校核。”张传河说,为了人员安全,他们尽量不进行“船测”,多数情况下使用测量仪器进行监测。他们在河道上架设跨河缆道,把仪器拴在缆道上,然后在岸边摇动仪器。仪器通过缆道从河的一岸移到对岸,从而获得数据。

从2000年成为水文监测员以来,这样的作业,张传河坚持了21年,监测水位信息约120万份。

张传河所在的勘测队肩负着子牙新河、滏东排河等河流进入沧州境内的预警断面监测任务。他和同事的工作就是全天候监测分析水文数据,为防汛提供科学依据。市民看到的水情等信息,就是他们在成百上千次的测量后计算出来的。

水文监测是

“千里眼”和“顺风耳”

今年进入汛期后,我市以及上游地区受强对流天气影响,连续发生强降雨过程,使各条河流和水库水位猛涨。

为降低洪灾风险,上游地区于7月23日开始泄洪,漳卫新河、子牙新河承担主要行洪任务。继1996年特大洪水之后,我市迎来了最严峻的一次行洪考验。

8月3日,子牙新河洪峰抵达献县境内,最大水流量达每秒306立方米,相当于每秒钟流走了一户普通居民家庭3年的用水量。至8月10日,洪峰过境,水势平稳回落。在我市干部群众的全力守护下,未发生溃堤等重大安全事件,洪水安然排入渤海。

自9月25日开始,我市迎来秋汛河道行洪,漳卫新河和子牙新河再次同时行洪。这是继7月底至8月初我市今年主汛期第一次行洪之后的第二次行洪。一年两次行洪,在我市防汛历史上十分罕见。

行洪期间,子牙新河部分河段已漫滩行洪,堤脚局部水深已超1米,多处桥梁漫水……

如何抢险、群众是否转移、堤防能否承受压力、何时启用蓄滞洪区……每一个决策,紧迫而慎重。决策的背后,离不开及时可靠的水文数据作依托。

“如果相关部门不精准掌握哪里河水暴涨、哪里已达堤坝最高承受水位,又怎么能快速转移群众、合理安排救援?”张传河说,行洪期间,水文情报预报就像是防汛指挥决策的“千里眼”和“顺风耳”。

水文测报者会及时将测出来的雨情、水情情报传递给各级防汛指挥部门,最大程度地保护人民群众生命财产安全。

张传河说,水位数据就是“命根子”,雨越急、洪水越大,数据就越宝贵。“水位数据误差1厘米,就可能影响到滞洪区是否启用,是真正的‘一字千金’。”张传河说,他们在每次水文数据上报前,都会反复测算并互相校核。

“洪水不退,我们不退”

今年汛期以来,献县勘测队负责监测的各主要河道防汛行洪任务很重。

8月3日,子牙新河洪峰进入献县境内。当日凌晨3点,张传河接到抢测洪峰通知后,紧急带队顶风冒雨赶赴20多公里外的河段。然而,根据水情,堤坝已被当地群众加高封堵,监测车无法上桥。他们只能肩扛手提沉重的仪器设备,步行去1000多米外的测流断面处。

“半夜出去抢测洪峰,对我们来说已是‘家常便饭’。”张传河回忆说,夜深天黑,没有路灯,他们只能借助头灯的微弱光线前行。由于雨天路滑,他们走两步,就得滑一步、摔一跤。虽然打着伞,但衣服也全被雨水打湿了,身上也溅满了泥。

到达断面处后,他们在300多米的桥面上来回穿梭,迅速展开测流工作。

“泄洪时需要通过启闭闸来调节流量。为保证上下游人民群众生命财产安全,闸门开启的高度是逐次提高的,动一次闸就需要测一次流量。这种紧要关头,需要数据十分精准。我们测得越多,水文数据越精准。”张传河说,他们往往刚整理分析完本次水文数据,马上又进行下一次的监测。

然而,汹涌的水流中夹杂着柴草、树枝等漂浮物。“漂浮物在流速快的河中心顺流而下,一旦挂在缆绳上,很容易把缆绳挂断,还会影响测流精度。因此,我们发现漂浮物后,必须在第一时间进行清理。”张传河说,经过两个小时的努力,他们才将漂浮物清理干净。

常常面对蚊虫叮咬、天气恶劣等困难,但张传河和同事都没有退缩。从7月11日开始,他们全天候值守,每天密切监测各河道的水情变化,平均每天工作超过14小时,确保第一时间上报监测数据结果。

由于高强度工作,得不到充分休息,在行洪期间,张传河患上了肾结石。为了不影响工作,他放弃了休假,一直坚守岗位。

“累了就地休息,撑不住了换一拨人,短暂休整后再次顶上。洪水不退,我们不退。”张传河说出了大家的心声。

已经3个多月

没有回家

常年和水打交道,张传河等人常常面临生命危险。21年来,张传河已经记不得下水多少次,也想不起经历过多少危险了。

冬天,在结冰的河流中测流时,需要他们用冰钎凿开冰眼,再把测流仪器放到水里。2004年冬天的一次工作中,张传河不慎掉进了冰窟窿,幸亏同事眼疾手快,一把将他拉上了岸。“当时水流很快,我一下被冲走了两三米远。”想起当时的情形,张传河仍然有些后怕。

2010年,在青县的一次测流中,他又经历了惊心动魄的一幕。“当时我站在水里,看到来水才开始测流。虽然水不深,但是流速很快,达到了每秒1.7米。我根本站不住,一下子就被冲倒了。”张传河说,他当时心头一紧,但很快稳定了情绪。岸上的同事也吓得不行,牢牢把住安全绳,帮他重新站了起来。

今年42岁的张传河,上有老下有小。作为家里的顶梁柱,他待在家里的日子却很少。尤其在今年,从7月11日到现在,他已经3个多月没回家了。

“长时间不回家肯定想家,不过大伙儿都习惯了。”张传河说,他4岁的儿子经常打来电话,问他为什么还不回家,这让他有点难受。但他明白,他要守护的不是一个家,而是千家万户。