本报记者 钱冀敏 本报通讯员 李世文 摄影报道

仲秋时节,微风拂面,带来丝丝凉意。

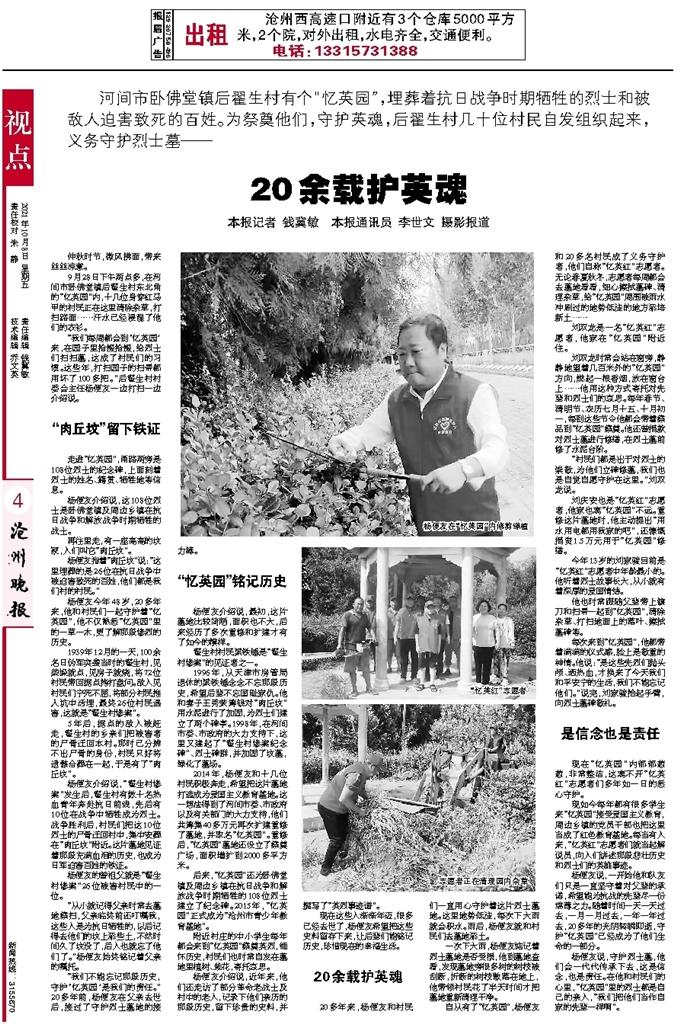

9月28日下午两点多,在河间市卧佛堂镇后翟生村东北角的“忆英园”内,十几位身穿红马甲的村民正在这里清除杂草,打扫路面……汗水已经浸湿了他们的衣衫。

“我们每周都会到‘忆英园’来,在园子里拾掇拾掇,给烈士们扫扫墓,这成了村民们的习惯。这些年,打扫园子的扫帚都用坏了100多把。”后翟生村村委会主任杨便友一边打扫一边介绍说。

“肉丘坟”留下铁证

走进“忆英园”,甬路两旁是108位烈士的纪念碑,上面刻着烈士的姓名、籍贯、牺牲地等信息。

杨便友介绍说,这108位烈士是卧佛堂镇及周边乡镇在抗日战争和解放战争时期牺牲的战士。

再往里走,有一座高高的坟冢,人们叫它“肉丘坟”。

杨便友指着“肉丘坟”说:“这里埋葬的是26位在抗日战争中被迫害致死的百姓,他们都是我们村的村民。”

杨便友今年48岁,20多年来,他和村民们一起守护着“忆英园”,他不仅熟悉“忆英园”里的一草一木,更了解那段惨烈的历史。

1939年12月的一天,100余名日伪军突袭当时的翟生村,见柴垛就点,见房子就烧,将72位村民带回据点拷打盘问。敌人见村民们宁死不屈,将部分村民推入坑中活埋,最终26位村民遇害,这就是“翟生村惨案”。

5年后,据点的敌人被赶走,翟生村的乡亲们把被害者的尸骨迁回本村。那时已分辨不出尸骨的身份,村民只好将遗骸合葬在一起,于是有了“肉丘坟”。

杨便友介绍说,“翟生村惨案”发生后,翟生村有数十名热血青年奔赴抗日前线,先后有10位在战争中牺牲成为烈士。战争胜利后,村民们把这10位烈士的尸骨迁回村中,集中安葬在“肉丘坟”附近。这片墓地见证着那段充满血泪的历史,也成为日军迫害百姓的铁证。

杨便友的曾祖父就是“翟生村惨案”26位被害村民中的一位。

“从小就记得父亲时常去墓地祭扫,父亲临终前还叮嘱我,这些人是为抗日牺牲的,以后记得去他们的坟上添些土,不然时间久了坟没了,后人也就忘了他们了。”杨便友始终铭记着父亲的嘱托。

“我们不能忘记那段历史,守护‘忆英园’是我们的责任。”20多年前,杨便友在父亲去世后,接过了守护烈士墓地的接力棒。

“忆英园”铭记历史

杨便友介绍说,最初,这片墓地比较简陋,面积也不大,后来经历了多次重修和扩建才有了如今的模样。

翟生村村民梁铁锤是“翟生村惨案”的见证者之一。

1996年,从天津市房管局退休的梁铁锤念念不忘那段历史,希望后辈不忘国耻家仇。他和妻子王秀荣筹钱对“肉丘坟”用水泥进行了加固,为烈士们建立了两个碑亭。1998年,在河间市委、市政府的大力支持下,这里又建起了“翟生村惨案纪念碑”、烈士碑群,并加固了坟墓,绿化了墓场。

2014年,杨便友和十几位村民积极奔走,希望把这片墓地打造成为爱国主义教育基地。这一想法得到了河间市委、市政府以及有关部门的大力支持,他们共筹集40多万元再次扩建重修了墓地,并取名“忆英园”。重修后,“忆英园”墓地还设立了祭奠广场,面积增扩到2000多平方米。

后来,“忆英园”还为卧佛堂镇及周边乡镇在抗日战争和解放战争时期牺牲的108位烈士建立了纪念碑。2015年,“忆英园”正式成为“沧州市青少年教育基地”。

附近村庄的中小学生每年都会来到“忆英园”祭奠英烈,缅怀历史,村民们也时常自发在墓地里植树、栽花,寄托哀思。

杨便友介绍说,近年来,他们还走访了部分革命老战士及村中的老人,记录下他们亲历的那段历史,留下珍贵的史料,并撰写了“英烈事迹谱”。

现在这些人渐渐年迈,很多已经去世了,杨便友希望把这些史料留存下来,让后辈们能铭记历史,珍惜现在的幸福生活。

20余载护英魂

20多年来,杨便友和村民们一直用心守护着这片烈士墓地。这里地势低洼,每次下大雨就会积水。雨后,杨便友就和村民们去墓地添土。

一次下大雨,杨便友惦记着烈士墓地是否受损,他到墓地查看,发现墓地旁很多树的树枝被刮断,折断的树枝散落在地上,他带领村民花了半天时间才把墓地重新清理干净。

自从有了“忆英园”,杨便友和20多名村民成了义务守护者,他们自称“忆英红”志愿者。无论春夏秋冬,志愿者每周都会去墓地看看,细心擦拭墓碑、清理杂草,给“忆英园”周围被雨水冲刷过的地势低洼的地方添培新土……

刘双龙是一名“忆英红”志愿者,他家在“忆英园”附近住。

刘双龙时常会站在窗旁,静静地望着几百米外的“忆英园”方向,燃起一根香烟,放在窗台上……他用这种方式寄托对先辈和烈士们的哀思。每年春节、清明节、农历七月十五、十月初一,每到这些节令他都会带着祭品到“忆英园”祭奠。他还曾捐款对烈士墓进行修缮,在烈士墓前修了水泥台阶。

“村民们都是出于对烈士的崇敬,为他们立碑修墓,我们也是自觉自愿守护在这里。”刘双龙说。

刘庆安也是“忆英红”志愿者,他家也离“忆英园”不远。重修这片墓地时,他主动提出“用水用电都用我家的吧”,还慷慨捐资1.5万元用于“忆英园”修缮。

今年13岁的刘家骏目前是“忆英红”志愿者中年龄最小的。他听着烈士故事长大,从小就有着深厚的爱国情结。

他也时常跟随父辈带上镰刀和扫帚一起到“忆英园”,清除杂草、打扫地面上的落叶、擦拭墓碑等。

每次来到“忆英园”,他都带着满满的仪式感,脸上是敬重的神情。他说:“是这些先烈们抛头颅、洒热血,才换来了今天我们和平安宁的生活,我们不能忘记他们。”说完,刘家骏抬起手臂,向烈士墓碑敬礼。

是信念也是责任

现在“忆英园”内郁郁葱葱,非常整洁,这离不开“忆英红”志愿者们多年如一日的悉心守护。

现如今每年都有很多学生来“忆英园”接受爱国主义教育,周边乡镇的党员干部也把这里当成了红色教育基地。每当有人来,“忆英红”志愿者们就当起解说员,向人们讲述那段悲壮历史和烈士们的英雄事迹。

杨便友说,一开始他和队友们只是一直坚守着对父辈的承诺,希望能为抗战的先辈尽一份绵薄之力。随着时间一天一天过去,一月一月过去,一年一年过去,20多年的光阴转瞬即逝,守护“忆英园”已经成为了他们生命的一部分。

杨便友说,守护烈士墓,他们会一代代传承下去,这是信念,也是责任。在他和村民们的心里,“忆英园”里的烈士都是自己的亲人,“我们把他们当作自家的先辈一样啊”。