本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 摄影报道

“……小乌鸦不出巢穴,大乌鸦衔食喂养一十八晌……小乌鸦羽毛长全,大乌鸦羽毛褪去,小乌鸦又衔食喂养大乌鸦一十八晌……”

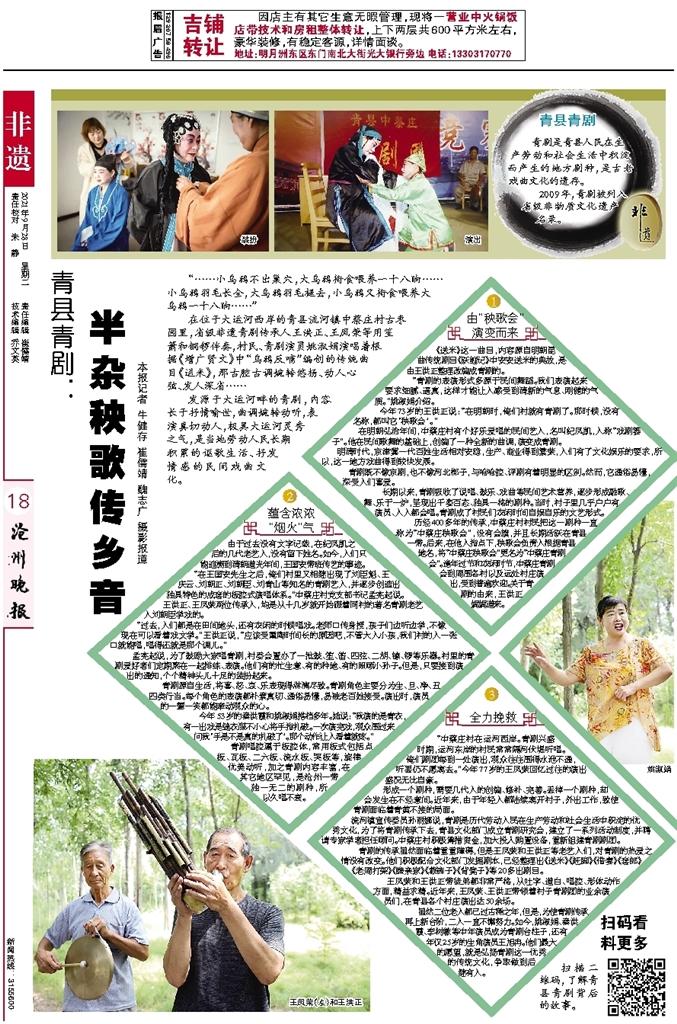

在位于大运河西岸的青县流河镇中蔡庄村古枣园里,省级非遗青剧传承人王洪正、王凤荣等用笙箫和铜锣伴奏,村民、青剧演员姚淑娟演唱着根据《增广贤文》中“鸟鸦反哺”编创的传统曲目《送米》,那古腔古调婉转悠扬、动人心弦、发人深省……

发源于大运河畔的青剧,内容长于抒情喻世,曲调婉转动听,表演真切动人,极具大运河灵秀之气,是当地劳动人民长期积累的讴歌生活、抒发情感的民间戏曲文化。

由“秧歌会”

演变而来

《送米》这一曲目,内容源自明朝昆曲传统剧目《跃鲤记》中安安送米的典故,是由王洪正整理改编成青剧的。

“青剧的表演形式多源于民间舞蹈。我们表演起来要求细腻、逼真,这样才能让人感受到清新的气息、刚健的气质。”姚淑娟介绍。

今年73岁的王洪正说:“在明朝时,俺们村就有青剧了。那时候,没有名称,都叫它‘秧歌会’。”

在明朝弘治年间,中蔡庄村有个好乐爱唱的民间艺人,名叫纪凤凯,人称“戏剧篓子”。他在民间歌舞的基础上,创编了一种全新的曲调,演变成青剧。

明清时代,京津冀一代百姓生活相对安稳,生产、商业得到繁荣,人们有了文化娱乐的要求,所以,这一地方戏曲得到较快发展。

青剧既不像京剧,也不像河北梆子,与哈哈腔、评剧有着明显的区别。然而,它通俗易懂,深受人们喜爱。

长期以来,青剧吸收了说唱、鼓乐、戏曲等民间艺术营养,逐步形成融歌、舞、乐于一炉,呈现出千姿百态、独具一格的剧种。当时,村子里几乎户户有演员、人人都会唱。青剧成了村民们农闲时间自娱自乐的文艺形式。

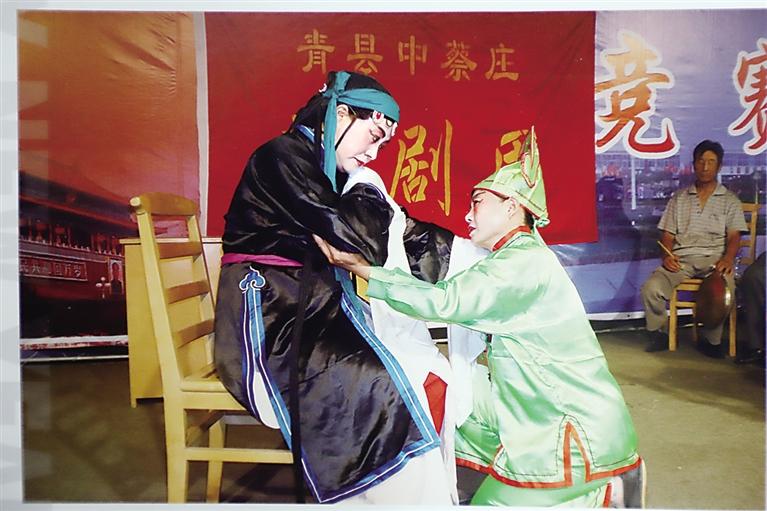

历经400多年的传承,中蔡庄村村民把这一剧种一直称为“中蔡庄秧歌会”,设有会旗,并且长期活跃在青县一带。后来,在他人指点下,秧歌会负责人根据青县地名,将“中蔡庄秧歌会”更名为“中蔡庄青剧会”。逢年过节和农闲时节,中蔡庄青剧会到周围各村以及远处村庄演出,受到普遍欢迎。关于青剧的由来,王洪正娓娓道来。

蕴含浓浓

“烟火”气

由于过去没有文字记载,在纪凤凯之后的几代老艺人,没有留下姓名。如今,人们只能追溯到清朝道光年间,王国安带班传艺的事迹。

“在王国安先生之后,俺们村里又相继出现了刘臣魁、王庆云、刘朝正、刘朝臣、刘青山等知名的青剧艺人,并逐步创造出独具特色的成套的板腔式演唱体系。”中蔡庄村党支部书记孟宪起说。

王洪正、王凤荣两位传承人,均是从十几岁就开始跟着同村的著名青剧老艺人刘朝臣学戏的。

“过去,人们都是在田间地头,还有农闲的时候唱戏。老师口传身授,孩子们边听边学,不像现在可以看着戏文学。”王洪正说,“应该受熏陶时间长的原因吧,不管大人小孩,我们村的人一张口就能唱,唱得还就是那个调儿。”

孟宪起说,为了鼓励大家唱青剧,村委会置办了一批鼓、笙、笛、四弦、二胡、镲、锣等乐器。村里的青剧爱好者们定期聚在一起排练、表演。他们有的忙生意、有的种地、有的照顾小孙子。但是,只要接到演出的通知,个个精神头儿十足的装扮起来。

青剧源自生活,将喜、怒、哀、乐表现得淋漓尽致。青剧角色主要分为生、旦、净、丑四类行当。每个角色的表演都朴素真切、通俗易懂,易被老百姓接受。演出时,演员的一颦一笑都能牵动观众的心。

今年53岁的秦洪霞和姚淑娟搭档多年。她说:“我演的是青衣,有一出戏是缝衣服不小心将手指扎破。一次演完戏,观众围过来问我‘手是不是真的扎破了’。那个动作让人看着就疼。”

青剧唱腔属于板腔体,常用板式包括点板、瓦板、二六板、流水板、哭板等,旋律优美动听,加之青剧内容丰富,在其它地区罕见,是沧州一带独一无二的剧种,所以久唱不衰。

全力挽救

“中蔡庄村在运河西岸。青剧兴盛时期,运河东岸的村民常常隔河伏堤听唱。俺们剧团每到一处演出,观众往往围得水泄不通,听罢仍不愿离去。”今年77岁的王凤荣回忆过往的演出盛况无比自豪。

形成一个剧种,需要几代人的创编、修补、完善。丢掉一个剧种,却会发生在不经意间。近年来,由于年轻人都陆续离开村子,外出工作,致使青剧面临着青黄不接的局面。

流河镇宣传委员孙丽娜说,青剧是历代劳动人民在生产劳动和社会生活中积淀的优秀文化,为了将青剧传承下去,青县文化部门成立青剧研究会,建立了一系列活动制度,并聘请专家学者担任顾问。中蔡庄村积极筹措资金,加大投入购置设备,重新组建青剧剧团。

青剧的传承虽然面临着重重障碍,但是王凤荣和王洪正等老艺人们,对青剧的热爱之情没有改变。他们积极配合文化部门发掘剧本,已经整理出《送米》《赶脚》《借妻》《套郎》《老周打架》《瞧亲家》《裁裤子》《背凳子》等20多出剧目。

王凤荣和王洪正带徒弟都非常严格,从吐字、道白、唱腔、形体动作方面,精益求精。近年来,王凤荣、王洪正带领着村子青剧团的业余演员们,在青县各个村庄演出达50余场。

虽然二位老人都已过古稀之年,但是,为使青剧传承再上新台阶,二人一直不懈努力。如今,姚淑娟、秦洪霞、李树敏等中年演员成为青剧台柱子,还有年仅25岁的生角演员王旭冉。他们最大的愿望,就是弘扬青剧这一优秀的传统文化,争取做到后继有人。