本报记者 祁晓娟 殷实 摄影报道

这里是锅的世界,鼎、镬、釜……不同样式、不同材质、不同年代的锅摆满了大厅。

在孟村回族自治县283省道的道边,有一座两层高的仿古建筑。这些锅就摆在这里,迎候着四方参观的人们。

这座仿古建筑是李学刚专门为锅建设的博物馆。

喜欢吃,更喜欢锅

8月28日,记者来到这里时,看到博物馆里有不少人在参观。

“从古至今,我们就知道很多与饮食餐具相关的成语,比如破釜沉舟、釜底抽薪、举案齐眉、一言九鼎……釜、案、鼎都是与古人生活息息相关的东西,今天见到了。”一批慕名前来的游客正在津津有味地参观着。

这些锅的主人叫李学刚,今年48岁。李学刚对锅感兴趣,缘于他的饮食梦。

李学刚做事认真,是个爱钻研的人。他家祖祖辈辈制作牛羊肉熟食,到李学刚这一代,他接过祖传手艺,经营起河北泰豪清真食品有限公司。现如今,他是省非物质文化遗产——“孟村全羊李清真酱牛羊肉制作技艺”的第4代传承人。

“因为从事食品行业,所以无论在哪儿看见各个年代的炊具、餐具他都特别感兴趣。”李学刚说,他难忘自己第一件藏品的由来。

1998年的一天,李学刚在村子里闲逛,在一家村民的门口,看到了一个腌鸡蛋的陶罐。这个罐子顶部有4个圆孔。

李学刚看着这个罐子,觉得它像个老物件,但他看不出这个罐子是什么年份的,也看不懂这四个圆孔的用途。

村民看见李学刚围着罐子一直看,直接就把这个罐子送给了他。

李学刚觉得,这个罐子别看现在用来腌鸡蛋,过去肯定有其他的用途。

他抱着罐子去找人求教,这才知道,这是清代的四系罐。

专家告诉他,这个罐子虽是个老物件,但是没什么观赏价值,也不值钱,是人们过去盛水、装酒用的。那四个圆孔是用来系绳子的,方便人们提拿、携带。当时李学刚感慨,原来自己的知识竟如此匮乏。

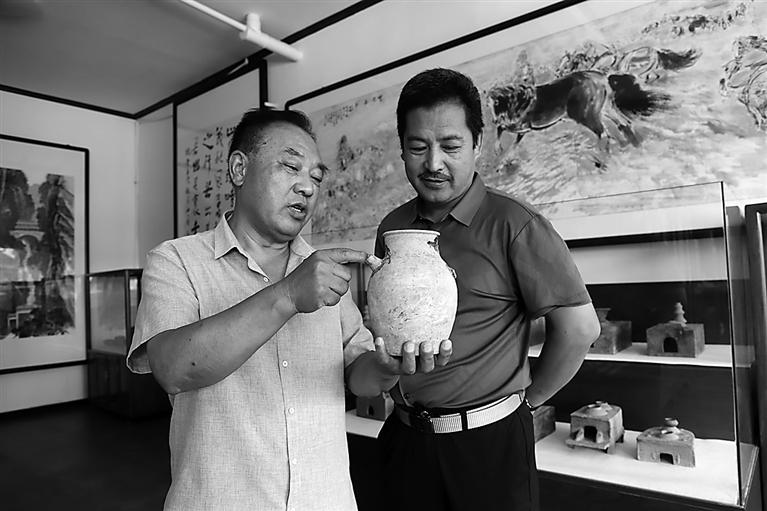

此后,李学刚越发注意各种和“吃”有关的器皿。正好同村有一个长辈叫李晓峰,喜欢研究古董,李学刚经常去他那里请教。

李学刚对炊具和饮食器具感兴趣,想进行搜集。他把想法跟李晓峰一说,李晓峰当即表示大力支持。

为此,两个人一有时间就去山东、四川、河南等地的博物馆里面逛,其他人看的是精美的藏品,他们两个人专看古代人做饭、吃饭用的物件。

一眼相中大釜

一边参观一边学习,经营美食的李学刚一头扎进了“美器”中。

鼎、镬、甑、甗、釜……每次逛过博物馆,他都要看书、查资料,了解古代的炊具知识。那些曾经陌生的古代炊具、餐具,不仅有着年代遥远的名字,更变成了一个个具体的器具出现在李学刚的生活中。

“看得多了,自然就懂得多了,慢慢地,看到一些老物件,就能判断是做什么用的。”李学刚在学习中找到了行家的感觉。

2018年9月份,李学刚和李晓峰在山东的一家古董店闲逛时,一个老物件映入了眼帘。

这个是什么?是釜。两个人相互一对视,眼睛瞬间亮了起来。

“这个釜是古代的行军锅。釜的口是圆形的,可以直接用来煮、炖、煎、炒等,可视为现代所使用锅的前身。”李学刚说,当时这个釜放在门口的一侧,釜身已经锈迹斑斑。

古董店的老板并不觉得这釜是个多么值钱的东西,因为过于笨重,就一直放在门口,让它经受着风吹日晒。

李学刚知道,一般人对釜并不感兴趣。“很多人都喜欢精美的瓷器、玉器等,这些外观不好看的老物件一般得不到大家的关注。”李学刚笑着说,这也正好为他提供了机会。

这件满是锈迹的釜,足有四五十公斤重,上面的纹饰已经难以辨认了。店主告诉他们,这个釜在这家古董店门口放了很长时间了,一直未遇到买主。

看到两个人问询,老板很痛快,“你们给个价钱就拉走。”

最终,李学刚花了800元买走了这个釜。李学刚和李晓峰费了很大的劲儿,才把这釜抬上车。

看他们这么费劲,古董店老板很不解:“很多人逛古董市场,是为了淘一些精美的瓷器,既具有观赏价值又具有升值潜力,你们为什么喜欢炊具呢?”

“我是做美食的,就是喜欢炊具,你以后再有这种类型的老物件,就给我打电话。”李学刚把自己想要建博物馆的事儿跟那位古董店的老板一说,那位老板很是敬佩:“以后再有了炊具,我一定给你打电话。”

因为这次买卖,李学刚和那位古董店老板成了朋友。

李学刚和李晓峰从山东回来之后,围着这个釜左看右看,别提多喜欢了。“看到这个釜的人,可以感受到当年硝烟四起、金戈铁马的古战场生活。”李学刚说。

“举案齐眉”的案

案是古代厨房里常见的东西,李学刚搜集到的物件里就有一个陶案。

别看这个陶案灰头土脸,一点也不起眼,它可是古代人生活的见证。

“你肯定听过‘举案齐眉’这个成语,这就是案。”李学刚指着一个陶制的方形盘子告诉记者。这个案是汉朝的。当时,人们实行分餐制,每个人面前摆着一个案。案上有耳杯,也就是现在的酒杯,有奁,是食物的盛器。

李学刚说,我们今天常见的围桌而坐、合餐共食的进餐习惯,其实只有一千多年的历史。在宋代以前,分餐制在中国历史上流传了很长时间,案是汉代分餐制的产物。

这个陶案是从河南一个收藏家那里得来的。当时,李学刚说明了自己的来意之后,这个收藏家竟然把这个陶案送给了他。“不要钱,给你了,也算是为它找到了一个好去处。”

李学刚说,来到这个博物馆参观的人通过这个案可以了解到,古代人们在吃饭的时候,先把食物盛到盘子、碗和杯子里,放到食案上,再把案端到每个人面前来吃。

“现如今,合餐共食看起来热闹和谐,难免在无形中为病菌传播提供了途径。现在国家倡导分餐制,使用公勺、公筷,既是卫生健康的文明用餐方式,也是防止细菌病毒在餐桌上蔓延的有效措施。”李学刚说,通过这个案,大家可以了解到,古人餐饮习惯与现在的不同。

免费来参观

陶的、铁的、铜的……400多件藏品,从新石器时代到民国时期的炊煮器、酒器、盛放器,慢慢地集中到了李学刚手里。

这些器物是李学刚用了23年时间一件一件淘的,为此,他跑遍了大江南北。

“你看这个民国时期的大铜锅,是我千里迢迢运回来的。”李学刚说。当时,很多人纳闷,这个人买这个大铜锅回家干啥用?往哪儿放?“去展览。”李学刚笑着说。

23年间,他认识了很多收藏爱好者,通过交流,他们成了好朋友。“在这些展品中,一半以上是来自其他收藏爱好者的转赠。”李学刚说,做企业多年,他也认识了很多朋友,听说他喜欢收集做饭用的家伙,大家都帮他收集。

“我要建一个锅的博物馆,让人们来免费参观。”在一次次的寻宝中,随着藏品越来越多,李学刚产生了建博物馆的念头。

为了建这座博物馆,李学刚专门在厂区辟出3亩地,投入600多万元,建起了仿古建筑。

今年,李学刚的博物馆试开馆了。自从开馆以来,经常有人慕名前来参观。

博物馆只有投入,没有收入。很多人都说他“不务正业”:放着好好的事业不做,倒腾这些“破锅旧碗”。

李学刚却说:“从这些器物,我们能了解古代炊具的不断进步与演变。今天我们使用的美食器具,都是凝结了一代代人的智慧结晶发展而来的。”李学刚说,他希望让更多人能了解中国几千年的饮食文化。