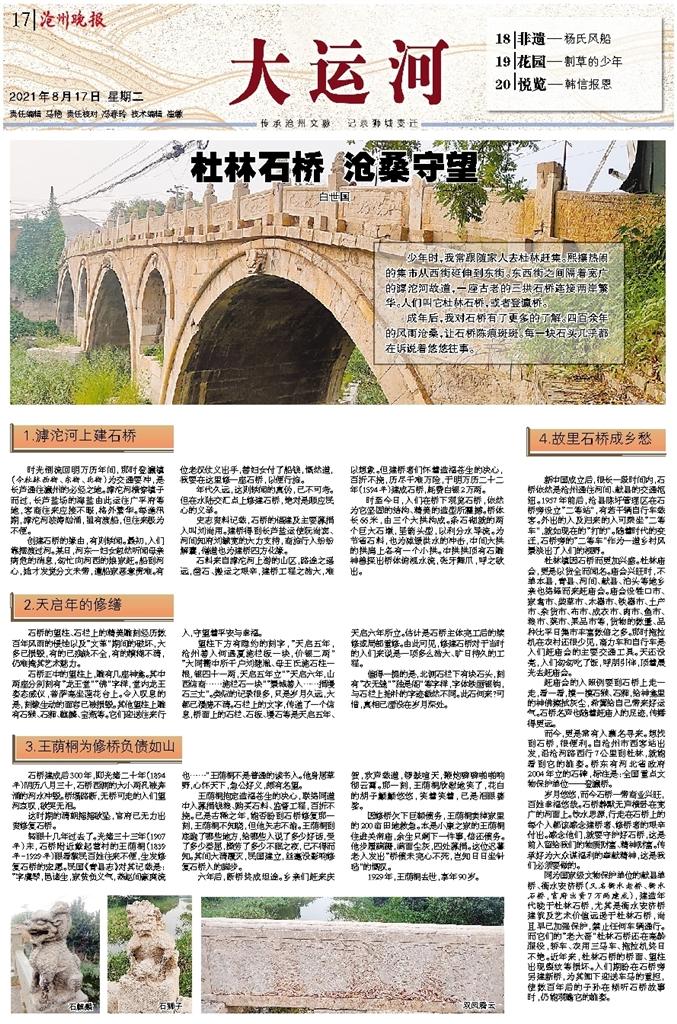

少年时,我常跟随家人去杜林赶集。熙攘热闹的集市从西街延伸到东街。东西街之间隔着宽广的滹沱河故道,一座古老的三拱石桥连接两岸繁华。人们叫它杜林石桥,或者登瀛桥。

成年后,我对石桥有了更多的了解。四百余年的风雨沧桑,让石桥陈痕斑斑。每一块石头几乎都在诉说着悠悠往事。

1.滹沱河上建石桥

时光倒流回明万历年间,那时登瀛镇(今杜林西街、东街、北街)为交通要冲,是长芦通往瀛州的必经之地。滹沱河横穿镇子而过,长芦盐场的海盐由此运往广平府等地,客商往来应接不暇,格外繁华。每逢汛期,滹沱河波涛汹涌,虽有渡船,但往来极为不便。

创建石桥的缘由,有则轶闻。最初,人们靠摆渡过河。某日,河东一妇女忽然听闻母亲病危的消息,匆忙向河西的娘家赶。船到河心,她才发觉分文未带,遭船家恶意责难。有位老汉仗义出手,替妇女付了船钱,慨然道,我要在这里修一座石桥,以便行旅。

年代久远,这则轶闻的真伪,已不可考。但在水陆交汇点上修建石桥,绝对是顺应民心的义举。

史志资料记载,石桥的倡建及主要募捐人叫刘尚用。建桥得到长芦盐运使阮尚宾、河间知府刘毓宽的大力支持,商旅行人纷纷解囊,僧道也为建桥四方化缘。

石料来自滹沱河上游的山区,路途之遥远,凿石、搬运之艰辛,建桥工程之浩大,难以想象。但建桥者们怀着造福苍生的决心,百折不挠,历尽千难万险,于明万历二十二年(1594年)建成石桥,耗费白银2万两。

时至今日,人们在桥下观览石桥,依然为它坚固的结构、精美的造型所震撼。桥体长66米,由三个大拱构成。条石砌就的两个巨大石墩,呈箭头型,以利分水导流。为节省石料,也为减缓洪水的冲击,中间大拱的拱肩上各有一个小拱。中拱拱顶有石雕神兽探出桥体俯视水流,张牙舞爪,呼之欲出。

2.天启年的修缮

石桥的望柱、石栏上的精美雕刻经历数百年风雨的侵蚀以及“文革”期间的破坏,大多已损毁,有的已残缺不全,有的模糊不清,仍难掩其艺术魅力。

石桥正中的望柱上,雕有几座神龛。其中两座分别刻有“龙王堂”“佛”字样,堂内龙王姿态威仪,菩萨高坐莲花台上。令人叹息的是,刻像生动的面容已被损毁。其他望柱上雕有石猴、石狮、麒麟、宝瓶等。它们迎送往来行人,守望着平安与幸福。

望柱下方有隐约的刻字,“天启五年,沧州善人何遇夏施栏板一块,价银二两”“大同衢中所千户刘继胤、母王氏施石柱一根,银四十一两,天启五年立”“天启六年,山西信商……施栏石一块”“景城善人……捐墁石三丈”。类似的记录很多,只是岁月久远,大都已漫漶不清。石栏上的文字,传递了一个信息,桥面上的石栏、石板、墁石等是天启五年、天启六年所立。估计是石桥主体完工后的续修或局部重修。由此可见,修建石桥对于当时的人们来说是一项多么浩大、旷日持久的工程。

值得一提的是,北侧石栏下有块石头,刻有“衣无缝”“独是阁”等字样,字体铁画银钩,与石栏上拙朴的字迹截然不同。此石何来?可惜,真相已湮没在岁月深处。

3.王荫桐为修桥负债如山

石桥建成后300年,即光绪二十年(1894年)阴历八月三十,石桥西侧的大小两孔被奔涌的河水冲毁。桥塌路断,无桥可走的人们望河哀叹,欲哭无泪。

这时期的清朝摇摇欲坠,官府已无力出资修复石桥。

转眼十几年过去了。光绪三十三年(1907年)末,石桥附近戴起营村的王荫桐(1839年-1929年)眼看黎民百姓往来不便,生发修复石桥的宏愿。民国《青县志》对其记载是:“字虞琴,邑诸生,家贫负义气,燕赵间豪爽流也……”王荫桐不是普通的读书人。他身居草野,心怀天下,急公好义,颇有名望。

王荫桐抱定造福苍生的决心,联络同道中人募捐钱粮、购买石料、监督工程,百折不挠。已是古稀之年,能否盼到石桥修复那一刻,王荫桐不知晓,但他矢志不渝。王荫桐到底跑了哪些地方,给哪些人说了多少好话,受了多少委屈,操劳了多少不眠之夜,已不得而知。其间大清覆灭,民国建立,丝毫没影响修复石桥人的脚步。

六年后,断桥终成坦途。乡亲们赶来庆贺,欢声载道,锣鼓喧天,鞭炮噼噼啪啪响彻云霄。那一刻,王荫桐欣慰地笑了,花白的胡子颤颤悠悠,笑着笑着,已是泪眼婆娑。

因修桥欠下巨额债务,王荫桐卖掉家里的200亩田地救急。本是小康之家的王荫桐住进关帝庙,余生只剩下一件事,偿还债务。他步履蹒跚,满面尘灰,四处募捐。这位迟暮老人发出“桥债未完心不死,岂知日日坐针毡”的慨叹。

1929年,王荫桐去世,享年90岁。

4.故里石桥成乡愁

新中国成立后,很长一段时间内,石桥依然是沧州通往河间、献县的交通枢纽。1957年前后,沧县陈圩管理区在石桥旁设立“二等站”,有若干辆自行车载客。外出的人及归来的人可乘坐“二等车”,就如现在的“打的”。随着时代的变迁,石桥旁的“二等车”作为一道乡村风景淡出了人们的视野。

杜林镇因石桥而更加兴盛。杜林庙会,更是以货全而闻名。庙会兴旺时,不单本县,青县、河间、献县、泊头等地乡亲也络绎而来赶庙会。庙会设牲口市、家禽市、柴草市、木器市、铁器市、土产市、杂货市、布市、成衣市、肉市、鱼市、粮市、菜市、果品市等,货物的数量、品种比平日集市丰富数倍之多。那时拖拉机在农村还很少见,畜力车和自行车是人们赶庙会的主要交通工具。天还没亮,人们匆匆吃了饭,呼朋引伴,顶着晨光去赶庙会。

赶庙会的人照例要到石桥上走一走,看一看,摸一摸石猴、石狮,给神龛里的神佛擦拭灰尘,希冀给自己带来好运气。石桥名声也随着赶庙人的足迹,传播得更远。

而今,更是常有人慕名寻来。想找到石桥,很便利。自沧州市西客站出发,沿沧河路西行7公里到杜林,就能看到它的雄姿。桥东有河北省政府2004年立的石碑,标注是:全国重点文物保护单位——登瀛桥。

岁月悠悠,而今石桥一带商业兴旺,百姓幸福悠哉。石桥静默无声横卧在宽广的河面上。饮水思源,行走在石桥上的每个人都该感念建桥者、修桥者的艰辛付出。感念他们,就要守护好石桥,这是前人留给我们的物质财富、精神财富。传承好为大众谋福利的奉献精神,这是我们必须要做的。

同为国家级文物保护单位的献县单桥、衡水安济桥(又名衡水老桥、衡水石桥,官府出资7万两建成),建造年代晚于杜林石桥,尤其是衡水安济桥建筑及艺术价值远逊于杜林石桥,尚且早已加强保护,禁止任何车辆通行。而它们的“老大哥”杜林石桥还在高龄服役,轿车、农用三马车、拖拉机终日不绝。近年来,杜林石桥的桥面、望柱出现裂纹等损坏。人们期盼在石桥旁另建新桥,为其卸下迎送车马的重担,使数百年后的子孙在倾听石桥故事时,仍能观瞻它的雄姿。