本报记者 祁晓娟

追寻

四合院的大贡献

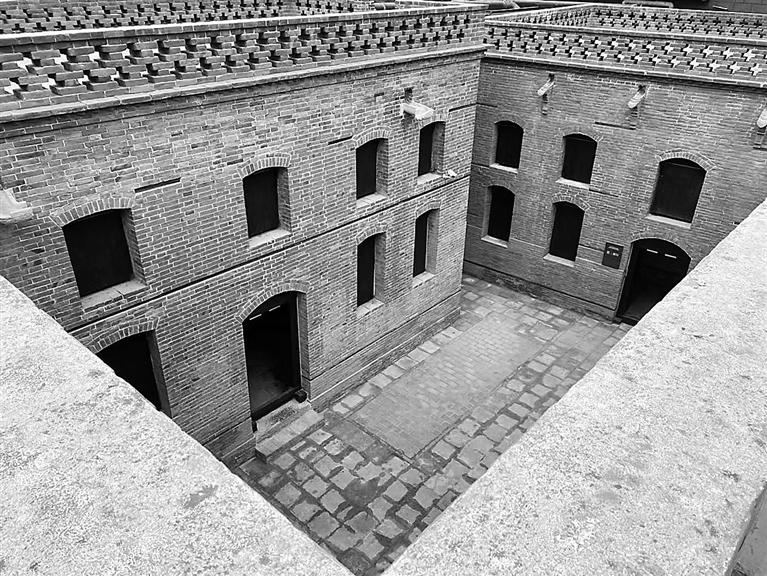

在泊头市大运河畔解放桥旁,有一座青砖青瓦、古色古香的四合院。它默默伫立,整洁清雅。地处闹市区的它,无声地讲述着那一段战火纷飞、催人奋进的历史。

1941年1月至1948年12月,中共中央华北局城市工作部(以下简称华北局城工部)共转移了13个驻地。这里是华北局城工部的最后一个驻地,也是唯一保存比较完好的旧址。

“它从外面看着像两层,实际上到里面你会发现只有一层。”泊头市委办公室党史办主任哈增平早早等在院里,他告诉记者,这个院子是100多年前山西商人所建的当铺,后来成为直隶省立第九师范学校的最初校址。1948年4月至12月,这里是华北局城工部的工作驻地。华北局城工部对外以“华北建设公司”名义开展工作。

“这座看似普通的四合院承担了不凡的使命。华北局城工部在这里培训青年革命干部、护送著名爱国民主人士赴西柏坡共商建国大计、领导平津地下斗争、护厂护校、获取傅作义部偷袭西柏坡的情报、智取国民党军队天津城防图以及在天津解放和促成北平和平解放等方面,做了大量卓有成效的工作。”哈增平说。

故事一

智取天津城防图

“天津城防图并不是一张图,而是国民党天津市政府和天津警备司令部根据战事需要修筑的城防基础设施和新增设的军事工程图的统称。获得这两张图纸,攻克天津时解放军的炮火就像‘长了眼睛’,准确无误地攻打目标。根据中共中央的指示,华北局城工部在部长刘仁的领导下为此做了大量工作……”哈增平向记者说起了地下党员智取天津城防图的故事。

国民党为固守天津,修筑了永久性的城防工事。天津地下党多方搜集,实地验查,绘制成《天津城防堡垒化防御体系图》,上面标有城防的外围线,护城河上口、下底的宽度、深度,交通壕沟等工事详细数据,还有碉堡的位置、形状、出入口、厚度、高度及枪眼位置、尺寸规格。他们翻拍复制后,经过化学处理让表面图像消失。后来,他们将它裱糊在一对农村夫妇照片的背面,然后派交通员雇马车送往泊头。在转移运送这张图时,遇到劫匪打劫,交通员以“这是遗照,留作纪念”为掩护,才安全地将城防图送到华北局城工部。

另一位地下党员利用与负责验收城防工事的工程师在同一办公室的机会,趁其不备将城防工事布置总图进行复制。这张《天津城防工事布置总图》不仅将城防碉堡设施一一标出,而且还有城防碉堡的尺寸规格、高度、明暗之别、射孔位置等。这张图由地下党员送往解放军前线指挥部。

这些情报的提供,为中央在解放天津中的战略决策和战术实施提供了可靠依据。天津战役前线指挥部司令员刘亚楼,在天津解放10周年时指出:“应该说天津是解放军和地下党共同打下来的。在天津战役开始前,我们拿到一张详细的敌人城防图,对各条街道在什么位置、敌人在哪儿、碉堡在哪儿、天津周围的情况等,了如指掌。这样,仗就好打了。地下党对天津战役的贡献是很大的。”

故事二

“留人”的刘仁

1948年夏季以后,国民党政府败象日益明显,我军解放大城市的日期也越来越近。在此形势下,中央决定动员大批党员和进步学生、城市工人到解放区学习、工作,为将来培养干部。

1948年,在刘仁的带领下,华北局城工部在泊头一共开办了3次培训班。这些参加过培训班的工人和学生在平津解放前宣传组织群众保护工厂、学校,迎接解放,并在平津解放后参加接管和管理城市的工作,为平津的解放和城市接管工作作出了重要贡献。

护送在敌占区受国民党反动派迫害的进步人士到西柏坡,共商建国大计,也是当时华北局城工部的一大贡献。他们保护了建设新中国的一批杰出人才,其中有吴晗、刘清扬、符定一、周建人、田汉、蓝天野等。

1948年10月,国民党政府策划,将平津大专院校南迁。为此,城工部动员一切力量开展统战工作,广泛对各大专院校的教授、专家、学者进行访问,宣传党的政策,阻止国民党的南迁计划。他们为即将诞生的新中国留下了宝贵的人才——1155名教授、专家和学者。

“你把教授都留下来了,一个也不留给蒋介石,难怪人家把你的名字叫成‘留人’啊!”1949年夏,周恩来风趣地对刘仁说。

传承

成为爱国主义教育基地

泊头市依运河而生,因运河而兴,缘运河而得名,自古商贾云集、人流如织、交通便利、工业发达。这里解放时间早、群众基础好,为华北局城工部开展工作提供了优越条件。

1948年12月,随着革命干部兵分两路接管平津,华北局城工部圆满完成了历史使命,正式谢幕。

新中国成立后,中共中央华北局城市工作部泊头旧址曾一度作为胜利百货商店的仓库,1998年由泊头市政府收回。1999年,旧址由北京市文物局拨款进行修缮布展并对外开放,成为向广大人民群众特别是青少年进行革命传统教育和爱国主义教育的重要基地。它先后被命名为“河北省中共党史教育基地”“河北省国防教育基地”“河北省爱国主义教育基地”“沧州市级文物保护单位”。

2020年7月,泊头市委、市政府多方筹资620余万元,对城工部旧址进行了改陈布展。它现占地面积2500平方米,其中展厅面积500平方米,集思想性、教育性、艺术性和参与性为一体。

华北局城工部泊头旧址对外开放以来,采取多种形式对党员、干部、群众、青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和理想信念教育,累计接待参观人员10万余人次。

巨变

“幸福新城”

炎炎夏日,骄阳似火。步入位于泊头市区的运河景观带,绿树垂荫,清风拂面,燥热瞬间不驱而散。游人三三两两而至,或漫步林荫花径,或围坐笑谈,好不惬意。泊头市以大运河文化带建设为契机,以运河为主线,整合特色资源,倾力打造大运河全域旅游带。

“如今,泊头运河两岸风光秀美,成为我们休闲娱乐的好去处。”泊头市民崔佳佳说。

近年来,泊头市坚持以实干破解难题,用真情赢得民心,全力打造“幸福新城”,让人民群众拥有更多的幸福感、获得感、安全感。

沈静静曾是泊头市郝村镇徐陈庄村的建档立卡贫困户。她的公婆年老多病,她的丈夫因双侧股骨头坏死失去劳动能力,她家还有一个正在上学的孩子,一家人的生活非常困难。

听说沈静静有卖面条的想法后,相关部门及时帮她办理了小额贷款。沈静静的小店顺利开张了,迎来了不少客人上门。

在泊头,像沈静静家一样生活困难的家庭,在各级部门的精准帮扶下,日子一天比一天好起来。

“做梦也想不到,我家日子能过得这么好。”说起如今的生活,沈静静一脸笑意。

一双双勤劳的双手写就辉煌,一张张朴实的笑脸见证幸福。泊头这片红色土地上的人们,正在阔步前行。