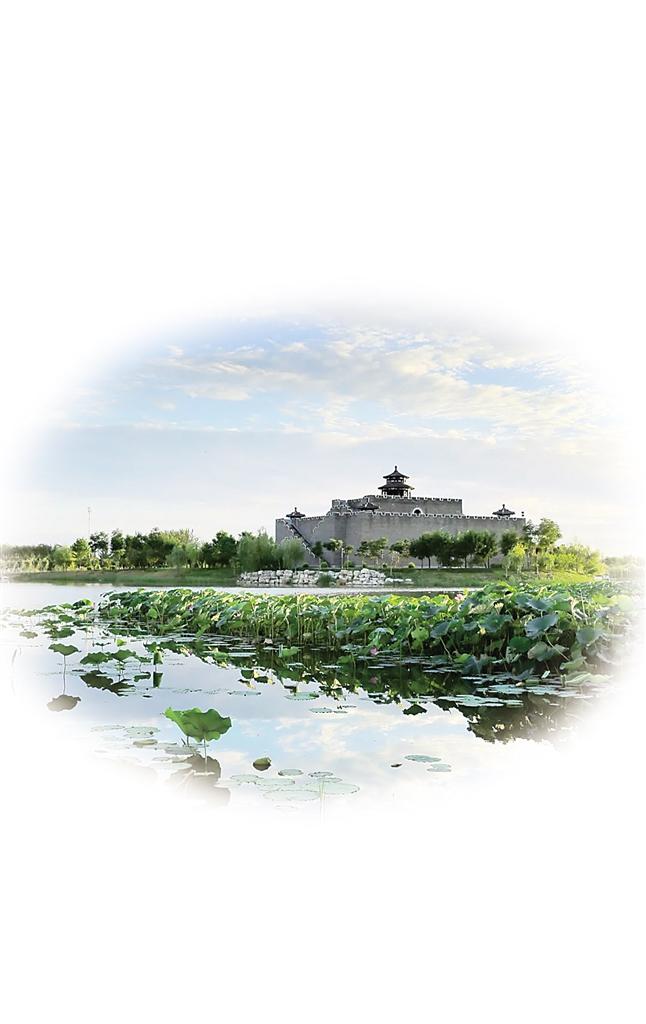

河间市区瀛州水系公园有一座古色古香的青砖建筑——瀛台。瀛台的历史渊源最早可追溯至宋代,是瀛州知州及学子登高远眺、饮酒赋诗的场所。

从北宋至今,历经千年,一首首与瀛台有关的诗词不禁让人沉醉痴迷,眼前浮现出一幅高台水景的水墨画……

一

北宋时的瀛台,是一个高五丈、宽十丈的夯土高台。台上建有凉亭,供人乘凉避雨。据《河间府志》记载,北宋文学家刘筠曾在亭中题诗,可惜已经失传。瀛州知州包拯也曾登临此台,但历史上的包拯以奏疏出名,很少写诗,是否在瀛台题诗,也难于考证了。流传至今的瀛台诗中,最早可见的应该是宋末元初的江南大儒家铉翁。

700多年前,家铉翁被元朝统治者扣押在河间长达17年,长期居住于瀛台附近的河间府学,曾无数次登临瀛台,吟诗作句,抒发着一个南宋遗臣的家国情怀。这一年的重阳节,正是民俗中的登高之日。年过七旬的家铉翁拄着拐杖,与友人登上瀛台,几杯清酒下肚,不禁心潮澎湃。想到自己在河间孤身一人,岁月在书案、砚台之间悄然流走,思念南国之情涌上心头,不禁赋诗一首:“屋角东边十仞台,龙蟠虎踞亦奇哉;四时长是几案物,九日仍烦杖屦来。乐事无穷谁共管,孤云在望我堪哀;梦随鸿鹄南飞去,岑下长号酹一杯。”

二

明代,河间已成为古京德御路上的重要城市,无论官员、客商,还是赶考的举人,进京往返都要经过河间府城。明清时代的北方城镇,除了城墙、钟楼,多是普通的平房四合院格局,很少有高大建筑。因此,府城东南那座高大的瀛台,就显得煞是醒目,引得无数文人墨客登临游览,留下很多动人诗篇。

明代洪武年间,河南彰德(今安阳)人白文在河间县任儒学训导(相当于县立学校副校长)。在一个春光明媚的下午,他和几位同僚骑着马到南郊赏春。经过瀛台,大家不由自主地停下来,拴好马,沿着瀛台小路,拾级而上。

几天前,一场春雨使瀛台水面更加宽阔,台映水中,波光粼粼,水气弥漫,薄霭沉沉,好一派瀛州风光。几人四周遥望,看着湖光春水尽收眼底,不禁诗兴大发,彼此唱和起来。白文作七言《瀛台》一首:“系马登高觅早春,无端清景欲留人;东风几散瀛州暖,化雨重添碧水新。千里望中乡路迫,九层登处客怀伸;苍波翠霭应难遇,云鹤徘徊莫厌频。”

三

旧时河间府城,建有一座文昌阁,供奉的是掌管考试、命运的文昌星,以保佑学子们妙笔生花、求取功名。

明代万历三十五年,文昌旧阁倒塌,由官府主持,在瀛台上修了一座文昌新阁。清代康熙年间,有位姓李的秀才组织捐资,又在瀛台修起一座魁星阁,供奉主宰文章的魁星。在瀛台之北的河间府学,学子们日夜研读圣贤经典,出门一抬头,就会看到瀛台上的文昌阁、魁星阁,再苦再累也都心安了。

明代官至工部尚书的江西丰城人雷礼,曾登上瀛台,他看到府城被树林环抱,想到河间府地域广大,东临大海,西到太行;又想到河间历史悠久,北宋时期,开仓放粮、救济百姓的李参和劝民多种桑麻的彭思永,都曾任瀛州知州,汉代大儒董仲舒的故里在广川(今河北景县),也属河间府管辖;再想到朝政之乱,感慨当下最需要的就是李参、彭思永、董仲舒这样的好官。

随后,他手书《瀛台随览》一首:“瀛台高耸几登临,四望平川拥翠林;西麓太行钟气厚,东濒沧海发源深。布桑何处寻思永,出粟谁人学李参;独有广川名不朽,连村古木自森森。”

四

自古河间以水城著称,明代邝璠的《瀛水谣》诗称:“瀛之南水漫漫,瀛之北水淢淢,瀛之西水澌澌,瀛之东水瀼瀼。”意指河间城四面环水。

对瀛台而言,紧紧环抱的瀛海湖和栖息于此的众多水鸟,是其重要组成部分。明清时代,瀛台的水从哪里来?想必源自几十里外的滹沱河,顺着大小河道汩汩流淌而来。明代,官至兵部左侍郎的陈邦瞻有《瀛台次家铉翁韵》诗为证:“瀛城虎踞有高台,秋日遥临亦壮哉;代漠烽烟随鸟没,滹沱雪浪自天来。”

清代顺治年间,任长芦(今沧州)盐运使的卢綋来到瀛台,看到远处湖畔,不时有秋雁落下,觅食饮水,遂作《适瀛海见平沙落雁》一首:“栖绕荒原唼唼鸣,村居未远屡飞惊;江湖空阔无争地,但往晴沙处处平。”

清代康熙年间,安徽天乐人袁元任河间知县,时常来瀛台登高,在他眼里,瀛海湖烟波浩渺,岸边绿树掩映,清晨时碧波荡漾,如片片美玉在翻滚,夜晚时月光拂水,又好似百缕金纱。看到这鲤鱼出没、鸥鹭惊飞的美景,袁元想到传说中的刘郎进山,被仙女款待胡麻饭的故事来,遂以一首《瀛海晴波》,将瀛台水景比作人间仙境:“烟波万顷拱金沙,碧树珊瑚云隐斜;旭彩朝翻千片玉,蟾光夜浣百缕纱。鱼龙出没芙蕖座,鸥鹭东西萍藻衙;一水安澜天不夜,欲随清浅觅胡麻。”

天津武清人杨九有则把瀛台水景比作唐代诗人王维的山水画:“谁能临水问沉浮,日夜涓涓不断流;青草沙滩闲宿鸟,绿杨桥畔市蜃楼。蓼花红影江风色,鹭足白翻海曙秋;此际宛然摩诘画,碧天无际望瀛州。”

著名的十二卷康熙本《河间县志》,知县袁元是主修,时任儒学教谕杨九有是实际执笔人,两人时常到各地考证古迹,难怪他们的这两首“瀛台诗”有异曲同工之妙,极有可能是二人登临瀛台时的唱和之作。

五

康乾盛世之后,清王朝由盛转衰,或许是大的社会形势影响了文人心情,此后的“瀛台诗”也多了很多伤感之作。如嘉庆年间河间人李辰垣作的《瀛台晚眺》诗,“荒城台畔夕阳西,几度登临倦眼迷;暝漠远看烟舍小,崔嵬高压女墙低”,明显衬托出一个日渐荒凉的河间府城来。到了道光年间,河间大渔庄人左乔林作《瀛台》诗,则只有怀古,没有美景了:“东南有高台,崚嶒晚照馀;不知何朝人,在此曾读书”,这里用的是瀛台相传为五代时期瀛王冯道读书台的典故。

民国时期,革命军北伐路过河间,与瀛台遥遥相对的高阳台(老瀛海公园西北角)上,有一座祭祀狐仙的庙宇,被革命军当作封建迷信象征,一把火烧掉。瀛台上的亭阁建筑毁于何时,已无资料记载,但应该与高阳台的荒废时间差不多。1930年,有位在北平文艺界赫赫有名的名士贾仙洲,是河间县文香村(今属大城县)人,夏天回家乡河间小住,曾到瀛台怀古,作《五言古风》一首:“我酷爱瀛台,孤劲英雄姿;炎夏住瀛城,随友复来斯。联步拾级上,陨越畏倾欹;因悟人生路,何处不如兹。磴似旋螺状,盘回至其巅;微风袭襟袖,心君觉泰然。闾阎如栉比,全城一望中;亭内魁星像,而今叹空空。宋时有知州,常此作徘徊;桑田变沧海,英雄安在哉;上有一二童,携书相问难。”

沿着弯曲倾斜的坡道上行,微风袭来,清凉无比。登临瀛台之巅向北遥望,民居鳞次栉比,宏伟的河间府城依稀可辨;台上早已破败的亭子,依然诉说着昔日的辉煌,只是保佑莘莘学子的魁星像,早已不见踪影。由此,作者无限感慨涌上心头。

感慨瀛台千年,一首首唯美诗句,至今读来,依然是美仑美奂、撼动人心。细细想来,水景高台、绿树红花,当然能够愉悦身心,但最令人陶醉的,还是那隐藏其中的诗意故事,才是河间人心中的永恒。