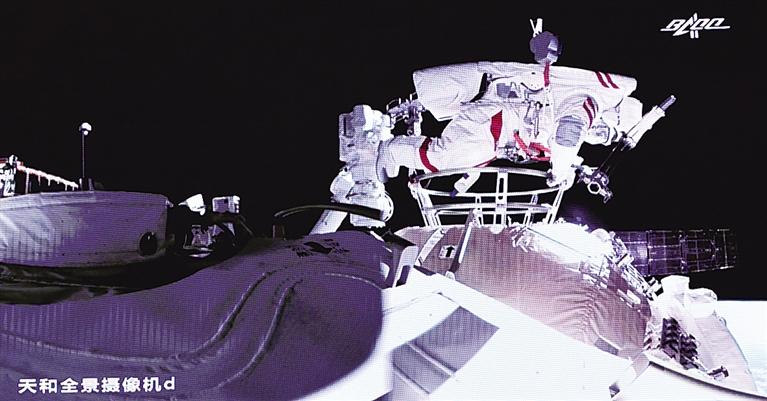

北京时间2021年7月4日14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

此次出舱活动,天地间大力协同、舱内外密切配合,圆满完成了舱外活动相关设备组装、全景相机抬升等任务,首次检验了我国新一代舱外航天服的功能性能,首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性,为空间站后续出舱活动的顺利实施奠定了重要基础。

航天员刘伯明、汤洪波身上穿着的我国自主研制的“飞天”舱外航天服在太空中格外醒目。

120公斤重的舱外航天服,是航天员执行出舱活动的铠甲。它像一个人形飞船,充上一定的压力后,可保护航天员的生命安全,抵御外太空的高低温、强辐射等。

那么,这件比黄金还贵重的“飞天战袍”,是由什么做成的?又是怎么做出来的?记者来到航天员中心研发与总装测试部服装车间,走近一群“制衣匠”的世界。

航天服:

装配一套

需近4个月

舱外航天服是航天员生命安全的保障。生命安全无小事,体现在工艺上就是复杂且精密。

据了解,仅做一副舱外航天服下肢限制层需要260多个小时,而装配一套舱外服需要近4个月……这已经是他们的最快速度了。

头盔面窗:

制作经过

47道工序

舱外服上的头盔面窗,是航天员进行出舱活动时观察外界的窗口。

头盔面窗有多层,最里层为双层压力面窗,是整个头盔的承压密封结构,呈曲面型,直接关系到航天员的生命安全,必须做到绝对安全可靠。

“且不说它的承压材料要经过多少轮的选择、测试,光密封加缝合就耗时两个月,一共完成47道工序。”中心研发与总装测试部副部长邓小伟说,就拿面窗除尘来说,先吹洗,再不间断擦拭两小时左右,直到肉眼看不到一丝灰尘。

“波纹袖”:

既舒适又灵活

在太空,航天员穿着航天服后活动的操作主要靠上肢实现,所以制作时既要考虑活动的灵活性,还得考虑充压后的承力性。缝纫车间的王其芳用一双巧手,做出来的“波纹袖”充压后舒适度和灵活度都是一流。

她以打结为例介绍说,因为结点是多条线的交错处,特别硬,就得用簪子扎孔、穿针,再用镊子把针拽出,光打结就有3道工序,一套舱内航天服上肢有76处孔需要打结,仅这个活就得干两三天。

舱外手套:

不能反复拆缝

力争一次缝好

与王其芳同样手巧的,还有做手套的师傅郭浓。他两个月要交付6副舱外手套,几乎每天都在埋头苦缝。

就算是手缝,同样要求精准,尺寸公差不超过1毫米。郭浓介绍说,更重要的是,由于航天服的特殊性,不能反复拆缝,走针的时候务必小心,力争一次到位。

液冷服:

全身上下铺线100米

航天员在舱外活动时会产生热量,需要穿上给身体降温的液冷服。

液冷服是由弹性材料制成的,全身上下全是细密的小孔,供42根液冷管路线均匀穿过,每两孔间穿1厘米的线,全身上下铺设100米左右,就得穿20000个孔,尤其是头部的蛇形分布线路,得穿出个“太极图”。

气密层:

反复刷几遍胶

在真空中,人体血液中的氮气会变成气体,造成减压病,因此必须给航天服加压充气,否则就会因体内外的压差悬殊而造成生命危险。

因此,航天服的气密性要求极为严苛。车间的林波师傅介绍说,比如为舱外航天服气密层刷胶,也不是简单地刷,要观察温湿度、刷胶时间、薄厚度要适量均匀。

“刷完晾,晾完刷,要反复刷上几遍。”林波说。

金属“硬躯干”:

不能有

0.1毫米细微毛刺

舱外航天服有个金属结构的硬躯干,外形像是一个铠甲,背后挂有保障生命的通风供氧装置。

金属“硬躯干”上有1000多个米粒大的小孔和配套的各种不同规格的螺丝,组长岳跃庆带着组员们用镊子夹着酒精棉一点点仔细擦拭,再用放大镜检查是否彻底擦洗干净。

碰到毛刺,岳跃庆就变身整形医生,要给金属表面做“磨皮”手术。多年来,岳跃庆练就了“好手功”。他说,哪怕是0.1毫米的细微毛刺,都能摸出来。

背包门:

航天员“生命之门”

必须密封严实

舱外服的背包门被称为航天员的“生命之门”。在太空环境下,背包门如果密封不严,将直接威胁航天员的生命安全。

岳跃庆介绍说,背包门的插销座有4组、插销门有4组,插销座和插销门合上时要天衣无缝。

为此,他们用卡尺一点点地量,精度精确到几十微米。最终,他们用极精准的工艺手段硬是把口径只有几毫米的不锈钢小孔打磨得跟镜面一样光滑。

据新华社