炎炎夏日来临,各种降温解暑的神器开始受到人们的追捧。一款号称可以1秒降温、行走的空调的清凉喷雾更是受到年轻人的青睐。

清凉喷雾真的有那么神奇吗?它的安全性如何?记者亲身体验后,又请消防队员做了相关实验。

号称“降温神器”

清凉喷雾受追捧

打着夏日必备的噱头,清凉喷雾在各大网购平台上热销。

记者在网络购物平台上搜索时看到,清凉喷雾的价格从几元到三四十元不等,有的店铺月销售量竟然高达两万多件。商家打出的广告也是五花八门,衣服、车内、室内、军训、逛街……号称只要你有降温需求,就可以使用这款产品。

清凉喷雾真的有这么神奇吗?记者在网络购物平台上随机购买了3款不同品牌的清凉喷雾进行实验。

在第1个实验中,记者摘取了一片新鲜的叶子,在距离叶子15厘米的地方用清凉喷雾对叶子喷射了3秒钟。停止喷射5秒钟后,记者发现原本绿色的叶子开始变白、僵硬,用手轻轻一搓,叶子就成了碎片。

6月30日,记者又做了第2个实验。当天上午9点,记者将车辆停放在室外。当天下午2点30分,天气预报显示当时温度为32℃,而记者发现车内最高温度为50℃的室内温度计已经爆表。车内方向盘十分烫手,记者又用温度测量仪测量了汽车方向盘,温度为53.5℃。记者用清凉喷雾对方向盘喷射八九下后再次测量,方向盘的温度降到了42℃。虽然温度降低了11.5℃,但记者握住方向盘后,仍然感觉十分烫手。3分钟后,记者再次测量方向盘,发现温度已上升到47.5℃。

同一天,记者在室内做了第3个实验。测量显示,记者身上的衣服为30.7℃。记者随后将清凉喷雾喷射到衣服上,温度虽然很快降到26.1℃,但在体感上并没有感觉到十分凉爽。之后,记者尝试将清凉喷雾直接喷射到皮肤上,清凉感明显加强。

商家称可放心使用

消费者评价两极化

清凉喷雾为何会有降温效果?记者在网络购物平台上看到一款清凉喷雾的成分标注为降温因子,其降温原理是喷射后降温因子遇热气化,通过吸收物体表面温度达到降温效果。什么是降温因子?对于记者的疑问,商家含糊其辞,只是说产品安全,消费者可放心使用。

对于清凉喷雾的使用效果,买家评价的两极化十分严重。有些人表示使用之后确实很凉爽,“往车内喷一喷,座椅和方向盘不会再热得烫手了”“喷出来的气体很凉爽”“效果不错,出门的时候放一罐在包里,热了就往身上喷一喷”……

但是,也有不少买家体验后并不满意,“喷的时候确实很凉,但是效果只能维持一小会儿”“不好用,喷完还是很热”“成分不明确,用着不放心”……

记者在实验中发现,有罐清凉喷雾在喷射后会有浓浓的酒精味。记者在清凉喷雾成分表中看到,这瓶号称“植物萃取”的清凉喷雾主要成分是乙醇和薄荷提取物。记者发现,清凉喷雾除了制冷效果不尽如人意外,味道刺鼻、气味难闻也受到不少买家吐槽。

消防队员现场实验

清凉喷雾瞬间点燃

记者随机购买的几瓶清凉喷雾的主要成分,有的是清凉因子,有的是乙醇,还有的是LPG。这些成分的安全性如何?

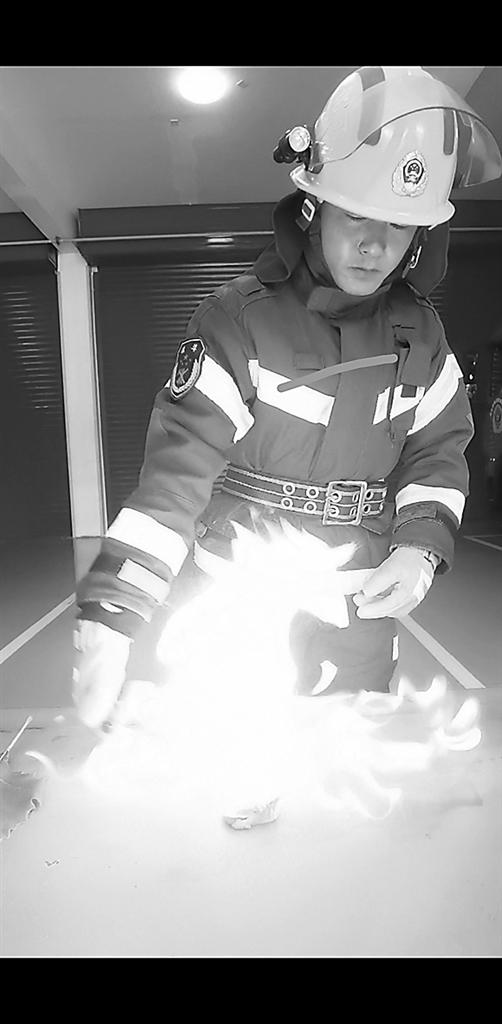

7月1日,记者带着网购的3瓶不同品牌的清凉喷雾来到运河区九河西路消防救援站,请消防队员进行实验。

消防队员做好安全防护后,首先用喷雾在空中喷了几秒钟后,点着打火机并靠近清凉喷雾,空气中的喷雾遇明火即被点燃,瞬间形成一股喷射状的火焰,火势很大。

随后,消防队员用鸡腿模拟人的皮肤,将清凉喷雾喷射到鸡腿上,再点着打火机靠近鸡腿。鸡腿瞬间被火焰包裹。放置鸡腿的桌面也被点燃。

消防队员介绍说,刚刚用于实验的清凉喷雾,瓶身标注的成分为LPG。可以说,带着一罐这样的清凉喷雾,相当于随身带着一个微型液化气罐。LPG是液化石油气的英文缩写,常被用作炊事燃料,其主要成分是丙烷、丁烷和其他的烷烃等。当空气中LPG的含量达到一定浓度时,遇明火就会爆炸。同时,LPG是一种无色无味的液体,一旦泄漏很难被发现。在日常使用中,常会加入其他有味道的成分。人们长时间吸入LPG的话,会对身体造成一定影响。

随后,消防队员对另外一瓶清凉喷雾进行实验。消防队员将喷雾瓶中10毫升左右的液体倒入碗中,用点着的打火机靠近装有液体的碗口时,液体随即被点燃。消防队员将一张纸巾放入碗中,纸巾很快烧成灰烬。

消防队员告诉记者,这瓶清凉喷雾的主要成分是乙醇,俗称酒精。在常温常压下,乙醇是一种易燃、易挥发的无色透明液体。

消防部门提醒,无论是含有LPG成分的清凉喷雾,还是含有乙醇成分的清凉喷雾,都是通过液体蒸发吸收物体表面温度达到降温效果的。LPG和乙醇在使用和存储过程中都具有一定的危险性。因此,市民在使用此类清凉喷雾产品时会存在安全隐患。夏季高温天气,如果市民在喷完清凉喷雾后使用或遇到明火,很可能会被灼伤。如果长期将喷雾放置在车辆内,也有发生爆炸的危险。