本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 摄影报道

同样一个字,用甲骨、鼎、真、草、隶、篆等多个字体组合在一方宣纸或一块牌匾上……

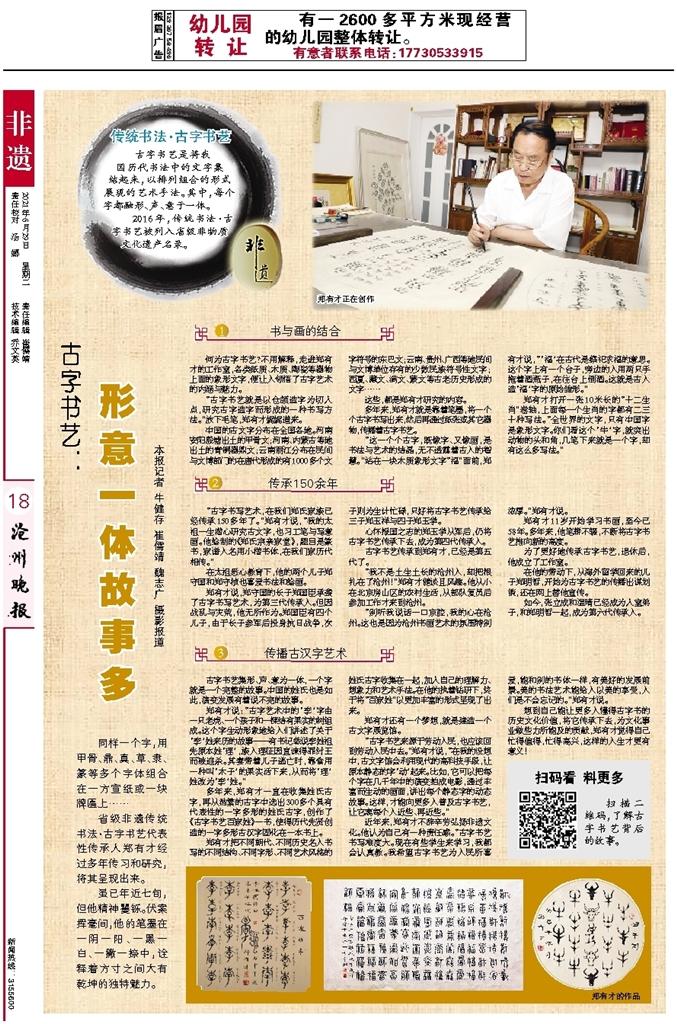

省级非遗传统书法·古字书艺代表性传承人郑有才经过多年传习和研究,将其呈现出来。

虽已年近七旬,但他精神矍铄。伏案挥毫间,他的笔墨在一阴一阳、一黑一白、一撇一捺中,诠释着方寸之间大有乾坤的独特魅力。

书与画的结合

何为古字书艺?不用解释,走进郑有才的工作室,各类纸质、木质、陶瓷等器物上面的象形文字,便让人领悟了古字艺术的内涵与魅力。

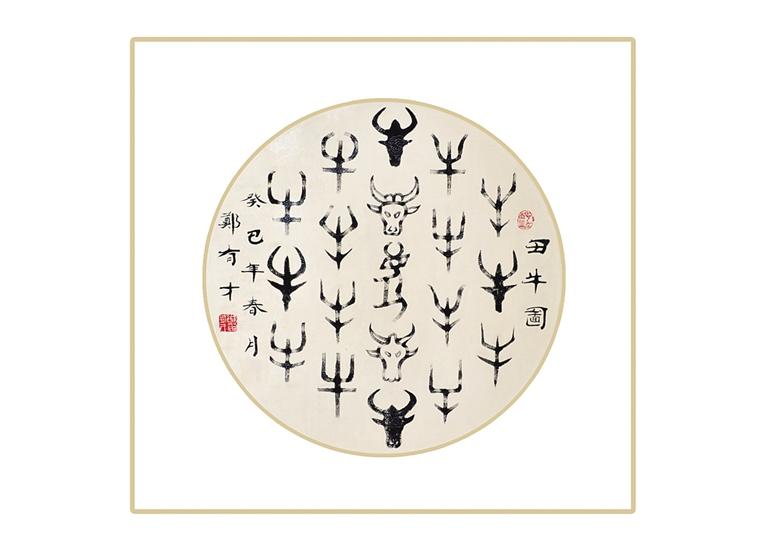

“古字书艺就是以仓颉造字为切入点,研究古字造字而形成的一种书写方法。”放下毛笔,郑有才娓娓道来。

中国的古文字分布在全国各地。河南安阳殷墟出土的甲骨文;河南、内蒙古等地出土的青铜器鼎文;云南丽江分布在民间与文博部门的在唐代形成的有1000多个文字符号的东巴文;云南、贵州、广西等地民间与文博单位存有的少数民族符号性文字;西夏、藏文、满文、蒙文等古老历史形成的文字……

这些,都是郑有才研究的内容。

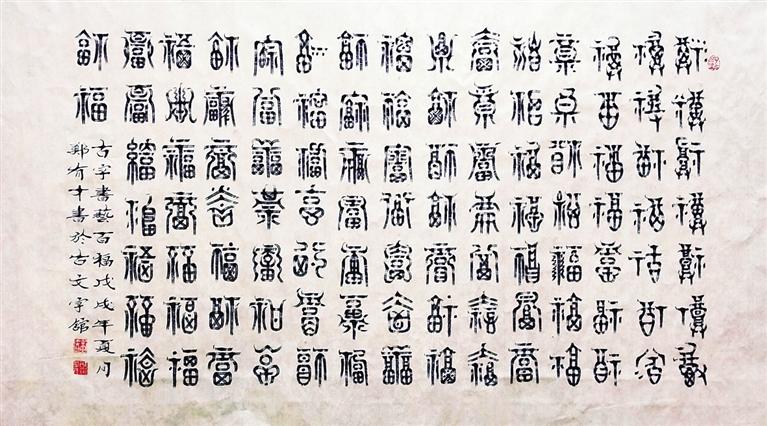

多年来,郑有才就是靠着笔墨,将一个个古字书写出来,然后再通过纸张或其它器物,传播着古字书艺。

“这一个个古字,既像字、又像画,是书法与艺术的结晶,无不透露着古人的智慧。”站在一块木质象形文字“福”面前,郑有才说,“‘福’在古代是祭祀求福的意思。这个字上有一个台子,旁边的人用两只手拖着酒瓶子,在往台上倒酒。这就是古人造‘福’字的原始雏形。”

郑有才打开一张10米长的“十二生肖”卷轴,上面每一个生肖的字都有二三十种写法。“全世界的文字,只有中国字是象形文字。你们看这个‘牛’字,就突出动物的头和角,几笔下来就是一个字,却有这么多写法。”

传承150余年

“古字书写艺术,在我们郑氏家族已经传承150多年了。”郑有才说,“我的太祖一生潜心研究古文字,也习工笔与写意画。他绘制的《郑氏宗亲家堂》,题目是篆书,家谱人名用小楷书体,在我们家历代相传。”

在太祖悉心教育下,他的两个儿子郑守国和郑守桢也喜爱书法和绘画。

郑有才说,郑守国的长子郑国臣承袭了古字书写艺术,为第三代传承人。但因战乱与灾荒,他无所作为。郑国臣有四个儿子,由于长子参军后投身抗日战争,次子则为生计忙碌,只好将古字书艺传承给三子郑玉祥与四子郑玉学。

心怀报国之志的郑玉学从军后,仍将古字书艺传承下去,成为第四代传承人。

古字书艺传承到郑有才,已经是第五代了。

“我不是土生土长的沧州人,却把根扎在了沧州!”郑有才健谈且风趣。他从小在北京房山区的农村生活,从部队复员后参加工作才来到沧州。

“别听我说话一口京腔,我的心在沧州。这也是因为沧州书画艺术的氛围特别浓厚。”郑有才说。

郑有才11岁开始学习书画,至今已58年。多年来,他笔耕不辍,不断将古字书艺推向新的高度。

为了更好地传承古字书艺,退休后,他成立了工作室。

在他的带动下,从海外留学回来的儿子郑明哲,开始为古字书艺的传播出谋划策,还在网上替他宣传。

如今,张立成和温晴已经成为入室弟子,和郑明哲一起,成为第六代传承人。

传播古汉字艺术

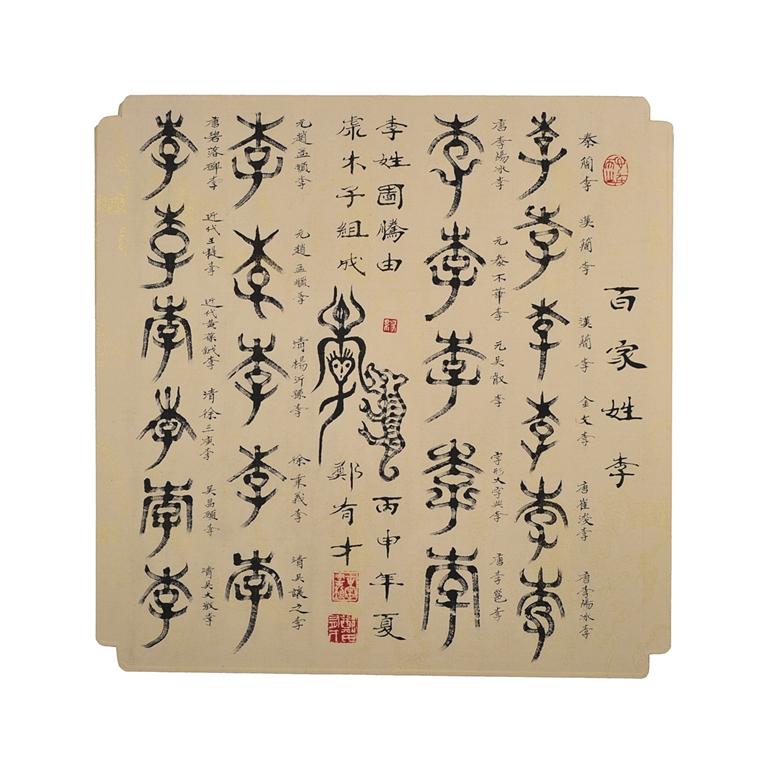

古字书艺集形、声、意为一体,一个字就是一个完整的故事。中国的姓氏也是如此,演变发展有着说不完的故事。

郑有才说:“古字艺术中的‘李’字由一只老虎、一个孩子和一棵结有果实的树组成。这个字生动形象地给人们讲述了关于‘李’姓来历的故事——有书记载说李姓祖先原本姓‘理’,族人理征因直谏得罪纣王而被追杀。其妻带着儿子逃亡时,靠食用一种叫‘木子’的果实活下来,从而将‘理’姓改为‘李’姓。”

多年来,郑有才一直在收集姓氏古字,再从浩繁的古字中选出300多个具有代表性的一字多形的姓氏古字,创作了《古字书艺百家姓》一书,使得历代先贤创造的一字多形古汉字固化在一本书上。

郑有才把不同朝代、不同历史名人书写的不同结构、不同字形、不同艺术风格的姓氏古字收集在一起,加入自己的理解力、想象力和艺术手法。在他的执着钻研下,终于将“百家姓”以更加丰富的形式呈现了出来。

郑有才还有一个梦想,就是建造一个古文字展览馆。

“古字书艺来源于劳动人民,也应该回到劳动人民中去。”郑有才说,“在我的设想中,古文字馆会利用现代的高科技手段,让原本静态的字‘动’起来。比如,它可以把每个字在几千年中的演变拍成电影,通过丰富而生动的画面,讲出每个静态字的动态故事。这样,才能向更多人普及古字书艺,让它离每个人近些、再近些。”

近年来,郑有才不辞辛劳弘扬非遗文化。他认为自己有一种责任感。“古字书艺书写难度大。现在有些学生来学习,我都会认真教。我希望古字书艺为人民所喜爱,能和别的书体一样,有美好的发展前景。美的书法艺术能给人以美的享受,人们是不会忘记的。”郑有才说。

想到自己能让更多人懂得古字书的历史文化价值,将它传承下去,为文化事业做些力所能及的贡献,郑有才觉得自己忙得值得,忙得高兴,这样的人生才更有意义!