地下管道就像是城市的“血管”,“血管”不通,整个城市就容易内涝。目前,我市已进入汛期,城市管道清淤工人又迎来了一年中最忙的时节。他们每天忍着恶臭,用自己的辛劳换来城市地下管网的畅通。

今年48岁的董金祥,就是这些清淤工人中的一员。近日,记者来到他的身边,记录下他和同事的艰辛。

负重近百公斤下井

董金祥是沧州天合市政工程有限公司的一名清淤工人,今年48岁,从事清淤工作已有16个年头。他和同事的工作就是及时清理地下排水管网内的淤泥和垃圾,确保地下排水管网畅通。

11日上午9点左右,记者来到高铁沧州西站附近的一处清淤现场时,董金祥已经在这里工作两个多小时了。

董金祥指着一口污水井,对记者说:“这是地下管道的一端,我们刚把井里的垃圾清理完,现在准备下井去封堵管道口,然后再清理管道里的垃圾。”

董金祥介绍,他首先要潜入井室,使用气囊对管道的两端进行封堵,然后使用大型抽水设备进行抽水、降水,再使用高压冲洗车、吸污车进行管道清淤,最后使用仪器进行检测,确认并记录清淤后的管内情况。

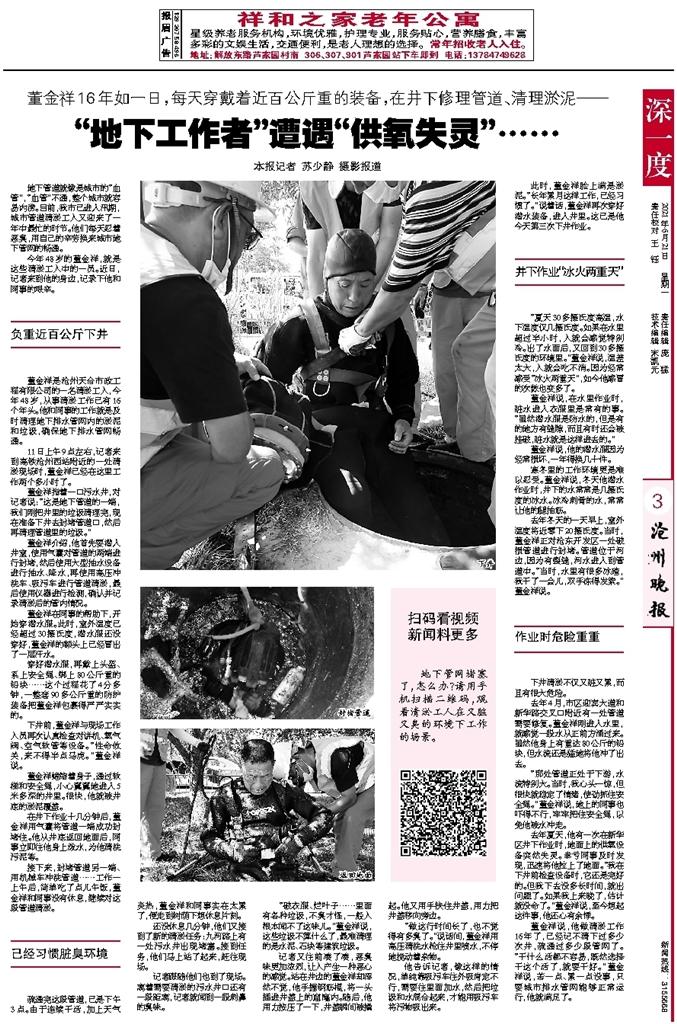

董金祥在同事的帮助下,开始穿潜水服。此时,室外温度已经超过30摄氏度,潜水服还没穿好,董金祥的额头上已经冒出了一层汗水。

穿好潜水服,再戴上头盔、系上安全绳、绑上80公斤重的铅块……这个过程花了4分多钟,一整套90多公斤重的防护装备把董金祥包裹得严严实实的。

下井前,董金祥与现场工作人员再次认真检查对讲机、氧气阀、空气软管等设备。“性命攸关,来不得半点马虎。”董金祥说。

董金祥蜷缩着身子,通过软梯和安全绳,小心翼翼地进入5米多深的井里。很快,他就被井底的淤泥覆盖。

在井下作业十几分钟后,董金祥用气囊将管道一端成功封堵住。他从井底返回地面后,同事立即往他身上泼水,为他清洗污泥等。

接下来,封堵管道另一端、用机械车冲洗管道……工作一上午后,简单吃了点儿午饭,董金祥和同事没有休息,继续对这段管道清淤。

已经习惯脏臭环境

疏通完这段管道,已是下午3点。由于连续干活,加上天气炎热,董金祥和同事实在太累了,便走到树荫下想休息片刻。

还没休息几分钟,他们又接到了新的清淤任务:九河路上有一处污水井出现堵塞。接到任务,他们马上站了起来,赶往现场。

记者跟随他们也到了现场。离着需要清淤的污水井口还有一段距离,记者就闻到一股刺鼻的臭味。

“破衣服、烂叶子……里面有各种垃圾,不臭才怪,一般人根本闻不了这味儿。”董金祥说,这些垃圾不算什么了,最难清理的是水泥、石块等建筑垃圾。

记者又往前凑了凑,恶臭味更加浓烈,让人产生一种恶心的感觉。站在井边的董金祥却浑然不觉,他手握钢筋棍,将一头插进井盖上的窟窿内。随后,他用力按压了一下,井盖瞬间被撬起。他又用手扶住井盖,用力把井盖移向旁边。

“做这行时间长了,也不觉得有多臭了。”说话间,董金祥用高压清洗水枪往井里喷水,不停地搅动着杂物。

他告诉记者,像这样的情况,单纯靠吸污车往外吸肯定不行,需要往里面加水,然后把垃圾和水混合起来,才能用吸污车将污物吸出来。

此时,董金祥脸上满是淤泥。“长年累月这样工作,已经习惯了。”说着话,董金祥再次穿好潜水装备,进入井里。这已是他今天第三次下井作业。

井下作业“冰火两重天”

“夏天30多摄氏度高温,水下温度仅几摄氏度。如果在水里超过半小时,人就会感觉特别冷。出了水面后,又回到30多摄氏度的环境里。”董金祥说,温差太大,人就会吃不消。因为经常感受“冰火两重天”,如今他感冒的次数也变多了。

董金祥说,在水里作业时,脏水进入衣服里是常有的事。“虽然潜水服是防水的,但是有的地方有缝隙,而且有时还会被挂破,脏水就是这样进去的。”

董金祥说,他的潜水服因为经常损坏,一年得换几十件。

寒冬里的工作环境更是难以忍受。董金祥说,冬天他潜水作业时,井下的水常常是几摄氏度的冰水。冰冷刺骨的水,常常让他的腿抽筋。

去年冬天的一天早上,室外温度将近零下20摄氏度。当时,董金祥正对沧东开发区一处破损管道进行封堵。管道位于河边,因为有裂缝,河水进入到管道中。“当时,水里有很多冰碴,我干了一会儿,双手冻得发紫。”董金祥说。

作业时危险重重

下井清淤不仅又脏又累,而且有很大危险。

去年4月,市区迎宾大道和新华路交叉口附近有一处管道需要修复。董金祥刚进入水里,就感觉一股水从正前方涌过来。虽然他身上有重达80公斤的铅块,但水流还是猛地将他冲了出去。

“那处管道正处于下游,水流特别大。当时,我心头一惊,但很快就稳定了情绪,使劲抓住安全绳。”董金祥说,地上的同事也吓得不行,牢牢把住安全绳,以免他被水冲走。

去年夏天,他有一次在新华区井下作业时,地面上的供氧设备突然失灵。幸亏同事及时发现,迅速将他拉上了地面。“我在下井前检查设备时,它还是完好的。但我下去没多长时间,就出问题了。如果我上来晚了,估计就没命了。”董金祥说,至今想起这件事,他还心有余悸。

董金祥说,他做清淤工作16年了,已经记不清下过多少次井,疏通过多少段管网了。“干什么活都不容易,既然选择干这个活了,就要干好。”董金祥说,苦一点、累一点没事,只要城市排水管网能够正常运行,他就满足了。