晚饭时,老爹端着饭碗给我布置任务:明天早晨浇地去。我瞅瞅窗外明亮的月光,丝毫没有下雨的迹象,就爽快地答应了。

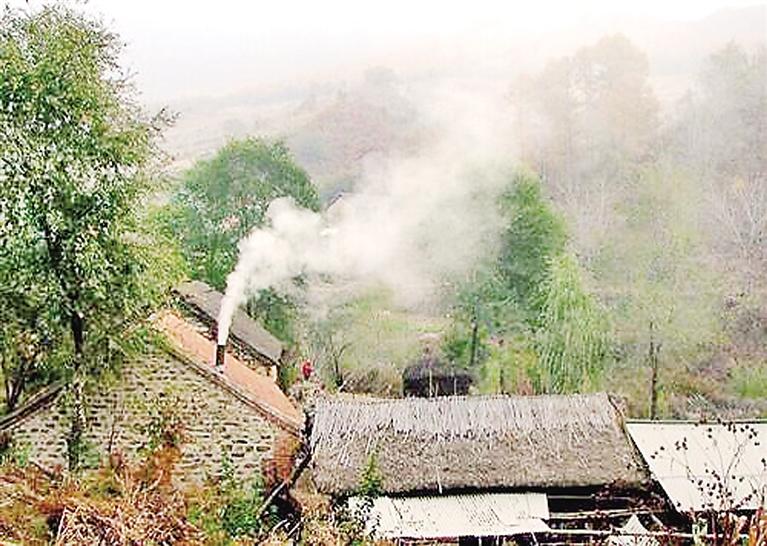

天亮了,村外凉气很重,放眼望四周水汽迷蒙。老爹很熟练地将地龙管道口转到自家地头方向,然后将管道口装进地龙口,再用废弃的自行车内胎紧紧缠好。我赶紧搬起地龙倒退着铺在自家地里,十根20来米的地龙首尾衔接着一直铺到地北头儿。

准备工作就绪,老爹骑上电三轮来到机井房,轻轻一按红色的电源按钮,机井泵就“轰隆”一声工作起来。紧跟着,清澈温热的井水就从地下管道里欢快地冒出来,然后一头钻进地龙里。

有了水的地龙宛如一条兴奋的长蛇,扑楞楞有了生命。不大会儿工夫,就鼓得浑身梆硬滚圆,脚踩上去都踏不动。也就五六分钟时间,井水在地龙里跑了200来米,在出口“哗哗哗”地跑了出来。它们速度很快,惯性推动着又往前直直地跑了两三米,才向各个方向漫延开来。

水渗进了干燥的土坷垃,土坷垃迅速地矮下身去,片刻被淹没,水面上咕噜噜冒起一串水泡泡。畦里的水面继续扩大,20分钟不到,140平方米的大畦就浇满了。于是,我赶紧撤下一截儿地龙卷起,井水又“哗哗哗”地跑进下一个大畦里。

就这样,二亩地仅仅3个来小时就浇完了。累是累一点儿,但是那个感觉真爽啊!爽过了之后,我不禁想起以前浇地的艰辛来。

浇地最难的时候是刚刚分田到户的时候。那时我家底子薄,买不起机器,浇地用压水井。一块百十米长的地里有五六个井眼儿,浇地时,爹娘和大姐轮番压水,一个炕头儿那么大的小畦都得压老半天才能浇透。

有一回种棉花,我也跟着压水。我得蹦起来,使出吃奶的劲儿才能压下去,压上十来分钟我就没有力气了。我一边自责自己的弱小,一边对像老牛一样负重的爹娘和大姐充满了无穷敬意。

后来,我家的光景好了一些,全家节衣缩食买了一台三马力小柴油机和一台出水口直径二寸的小水泵,有了这“洋玩意儿”,我家地里的井眼儿就只剩下了地中央的一个。

那时没有塑料地龙,为了浇地方便,种麦时要先修起土垄沟,修垄沟可是个技术活,既要修得直,还要沟底平,更要沟沿实,否则浇地时垄沟跑了水可是大麻烦。有了“小三马”,那年春天我家的麦子喝了四次水,亩产量翻了一番。

没想到,第二年春天浇麦子的时候,我家地中央的井塌了,只得借用邻家地头儿的井眼儿。我们不能在人家地里挑垄沟,情急之下,爹让娘扯了家里的一床新被单,用缝纫机缝制了一条20多米的布地龙,水才顺利地进了我家麦地。

后来,境况再度好转,我家的小柴油机水泵换成了六马力柴油机和四寸泵。但是好景不长,新的问题又出现了。家家户户用真空井浇地,浅表水水位迅速下降,井水不够抽了。1997年三伏天大旱,浇玉米时一个小畦浇不满井就干了。浇浇歇歇,一天只能浇二三分地。头顶赤日炎炎,井里抽不出水,那个滋味真是一言难尽。

近年来,县里和乡里实施惠民工程,给我们村所有农田铺设了地下输水管道,新打了一眼机井,修缮了另一眼机井,新增了一座中型扬水站,水浇地实现了全覆盖。村民浇地时只需在地头儿接上地龙,一按电钮就从从容容地浇上了地。

不忆昔日难,哪知今日甜!