作为一个土生土长的吴桥人,如果有人告诉你,我们的家乡,曾被古人写在诗词里拍节击缶、长诵短吟,你是否会和我一样,情不自禁地弯下腰去,满怀敬畏地重新触摸和打量脚下这方生我养我的热土呢?

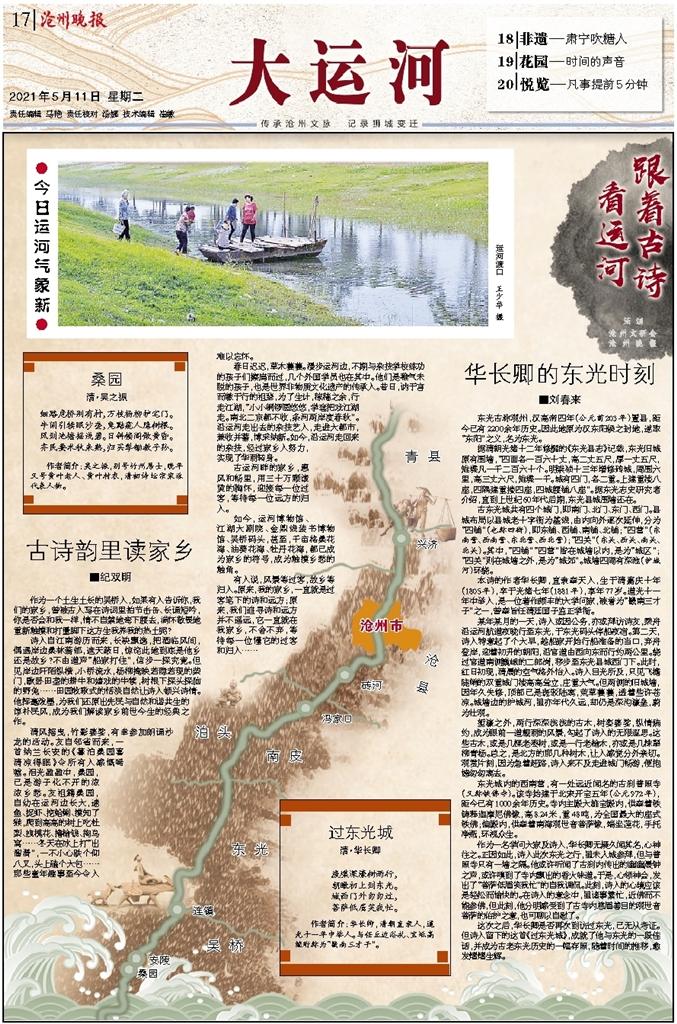

诗人自江南游历而来,长袂飘逸,把酒临风间,偶遇岸边桑林蓊郁,遮天蔽日,惊诧此地到底是他乡还是故乡?不由道声“船家打住”,信步一探究竟。但见岸边阡陌纵横,小桥流水,杨柳掩映若隐若现的柴门,歇卧田垄的耕牛和嬉戏的牛犊,树根下探头探脑的野兔……田园牧歌式的恬淡自然让诗人顿兴诗情。他挥毫泼墨,为我们还原出先民与自然和谐共生的淳朴民风,成为我们解读家乡前世今生的经典之作。

清风摇曳,竹影婆娑,有幸参加朗诵沙龙的活动。友自邻省而来,一首纳兰长安的《暮泊桑园喜清凉得眠》令所有人感慨唏嘘。泪光盈盈中,桑园,已是游子化不开的浓浓乡愁。友祖籍桑园,自幼在运河边长大,逮鱼、捉虾、挖蛤蜊、摸知了猴,爬到高高的树上吃杜梨、拽槐花、撸榆钱、掏鸟窝……冬天在冰上打“出溜滑”,一不小心跌个仰八叉,头上磕个大包……那些童年趣事至今令人难以忘怀。

春日迟迟,草木萋萋。漫步运河边,不期与杂技学校练功的孩子们擦肩而过,几个外国学员也在其中。他们是稚气未脱的孩子,也是世界非物质文化遗产的传承人。昔日,讷于言而敏于行的祖辈,为了生计,稼穑之余,行走江湖,“小小铜锣圆悠悠,学套把戏江湖走。南北二京都不收,条河两岸度春秋”。沿运河走出去的杂技艺人,走进大都市,兼收并蓄,博采纳新。如今,沿运河走回来的杂技,经过家乡人努力,实现了华丽转身。

古运河畔的家乡,惠风和畅里,用三十万颗滚烫的胸怀,迎接每一位过客,等待每一位远方的归人。

如今,运河博物馆、江湖大剧院、金鼎线装书博物馆、吴桥码头,甚至,千亩格桑花海、油葵花海、牡丹花海,都已成为家乡的符号,成为触摸乡愁的触角。

有人说,风景等过客,故乡等归人。原来,我的家乡,一直就是过客笔下的诗和远方;原来,我们追寻诗和远方并不遥远,它一直就在我家乡,不舍不弃,等待每一位懂它的过客和归人……