东光县西北营新村,大运河畔有一间厂房。

400多平方米的厂房里,摆满了陶塔、陶罐、陶瓶、陶人、陶球等陶制品。

6000余件陶制品造型各异,古朴迷人。

它们的主人叫金葆政。这些陶制品是他走南闯北20多年淘换来的。

金葆政说,他想筹建一个大运河陶文化博物馆,让大家都来看看“运河陶”。

珍贵的陶狮子

今年54岁的金葆政是东光县人,退休教师。他鼻梁上架着黑框眼镜,头发花白,一副学者的样子。

金葆政喜欢穿西服,脚上却常年穿着一双运动鞋,这是因为他随时会奔走于城乡之间,淘换陶器宝贝。

金葆政是东光雕花陶球泥塑工艺和印模制作工艺的传承人,也是一位陶器收藏爱好者。

他骨子里对陶球艺术的执著,让他对古代陶器有着与众不同的偏爱。

在众多的藏品里,有一对陶狮子,金葆政把它视若珍宝。

这对陶狮子来自于四川达州,是金葆政“软磨硬泡”来的。

那年出去参加展览会,会后金葆政独自来到了达州古玩市场。

当时雨下得特别大,一起去的同伴没有出去,只有他自己背着一个双肩背包出了门。

来到古玩市场,金葆政走到市场正中间的位置上,一对陶狮子映入眼帘。

从此,这对陶狮子再也没离开过金葆政的视线。

“当时我一眼就看中了这对陶狮子,无奈店里锁着门,我只好按照玻璃窗上电话给店主打了过去。”金葆政说。

达州生活节奏慢,早上10点多钟,门店才开始营业,为了得到这对陶狮子,金葆政决定在店外等。

“当时我就决定,无论如何也要买走它。”金葆政说。

等了几个小时,店主赶来后得知金葆政要买门口那对陶狮子,直摆手说:不卖,那是用来镇店的。

金葆政也不气馁,他搬个凳子坐下,开始给店主讲起了沧州铁狮子的故事。

听完故事,店主看出来金葆政对这对陶狮子的偏爱,便割爱成全,以2000多元的价格卖给了金葆政。

金葆政激动到不知所措,抱着两个共30多公斤重的实心陶狮子,以最快的速度回到住处,买了机票,回到了家乡。

他生怕晚走一步,店主反悔,得而复失。

大费周折购进七层陶塔

“老金,又来啦?”说话的是山东省古玩市场的一个摊主。

这20多年,金葆政走南闯北,沿着大运河沿岸城市,逛遍了各处的古玩市场。

有时候出去培训学习或参加展会,他也要挤出时间去两个地方——当地的博物馆和古玩市场。

渐渐的,金葆政有了自己的古玩朋友,有时候大家有好的陶器,都会告诉金葆政一声,留给金葆政第一时间去挑选。

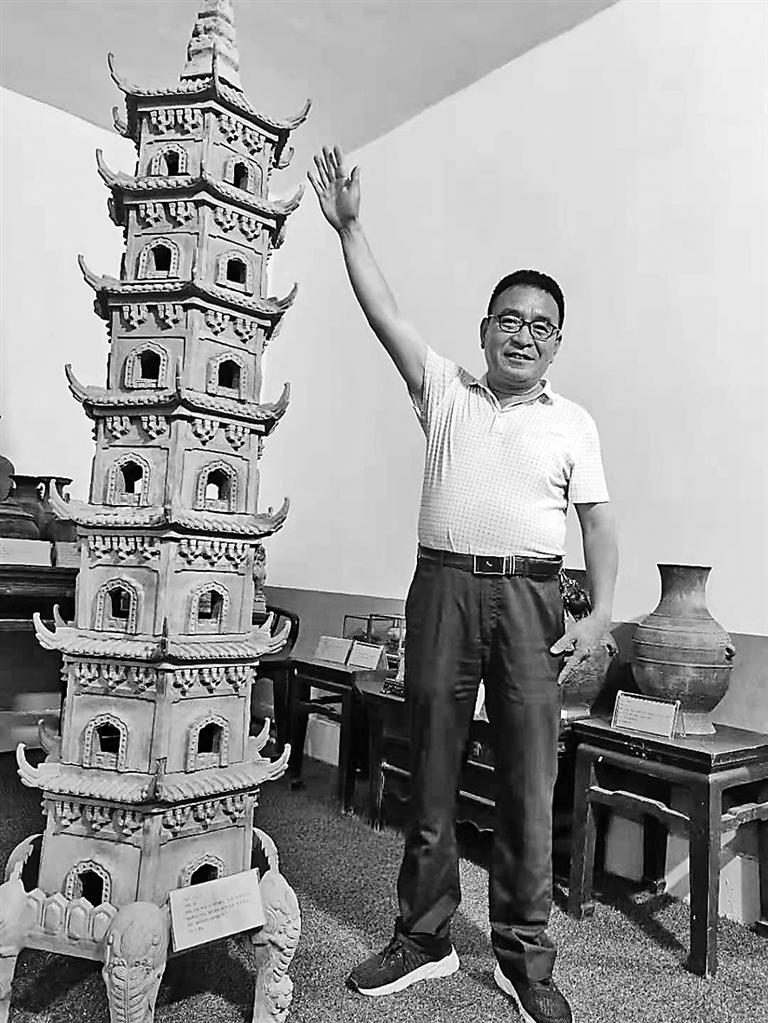

在金葆政的展馆里,有一座价值不菲的七层陶塔,是金葆政花了5万元,从山东古玩市场买来的。

七层陶塔材质为灰陶,高240厘米,由塔基、塔身和塔顶组成,六边形,每层有六个门,向外伸展六个尖,塔身花纹装饰精美,具有很高的收藏和研究价值。

把这座陶塔搬回家,金葆政着实费了一番力气。

“那次接了个电话,说山东的一个古玩市场有一座灰陶塔,我赶紧开车赶了过去。”金葆政说。

找到卖主,金葆政仔细辨认,爱不释手。

金葆政决定把陶塔买回家,可卖主却告诉他,七层全部凑齐有些难度。

这座塔在店里只有两三层,剩下的在卖主家的院子里,四处散落。

金葆政势在必得,便跟着店主回了家。偌大的院子里都是古玩,金葆政和店主搬搬抬抬,把院子翻了个底朝天,也没能凑齐。

后来金葆政又去了两次,扩大了寻找范围,第三次终于找齐了七层。

金葆政记忆最深的,是他每次翻腾完那些东西后,胳膊和手都累得几乎失去知觉,放松下来时,直打哆嗦。

这样的累最终被淘到宝贝的喜悦所冲散。

跟店主约定好发快递的时间后,金葆政就驱车回来了。

没想到第二天一大早,店主打来电话,包装费和运输费太高。

运输方一听是古玩,运输时怕损坏,需要层层包裹上气泡袋,所以运输方决定增加运费。

金葆政咬着牙,按对方的价格,付了3200元运费,终于“接”回了陶塔。

千小心,万小心,可是陶塔在运输过程中还是被碰掉了两个塔角,让金葆政心疼不已。

每个陶筷笼都独一无二

在金葆政的藏品里,有很多筷笼。

早些年,金葆政的孩子在石家庄上学,金葆政每次接送孩子去石家庄,都会去古玩市场转转。

“孩子每次都调侃我,人家父母是专门送孩子,我这是专门为淘宝贝,捎带脚送孩子上学。”金葆政笑着说。

自陶器时代开始,古人就用陶器制作筷笼。

石家庄古玩市场,有一些金葆政交下的朋友,谁家收了陶筷笼,都给金葆政留着。

有一回,金葆政打算去石家庄看望孩子,正巧有一个朋友打电话,告诉金葆政收了一个陶筷笼。

金葆政兴奋得一宿没睡觉,第二天赶到石家庄,买到手后直接开车回来了。路上他才猛然想起,光顾着买“宝贝”,把看望孩子的事忘在了脑后。

现在,金葆政的展示柜里有10多个陶筷笼,造型各异。金葆政给他们分门别类,贴好标签,写好简介,一直珍藏着。

梦想建座博物馆

走进大运河沿岸的这间小厂房,琳琅满目的陶品让人挪不开眼睛。

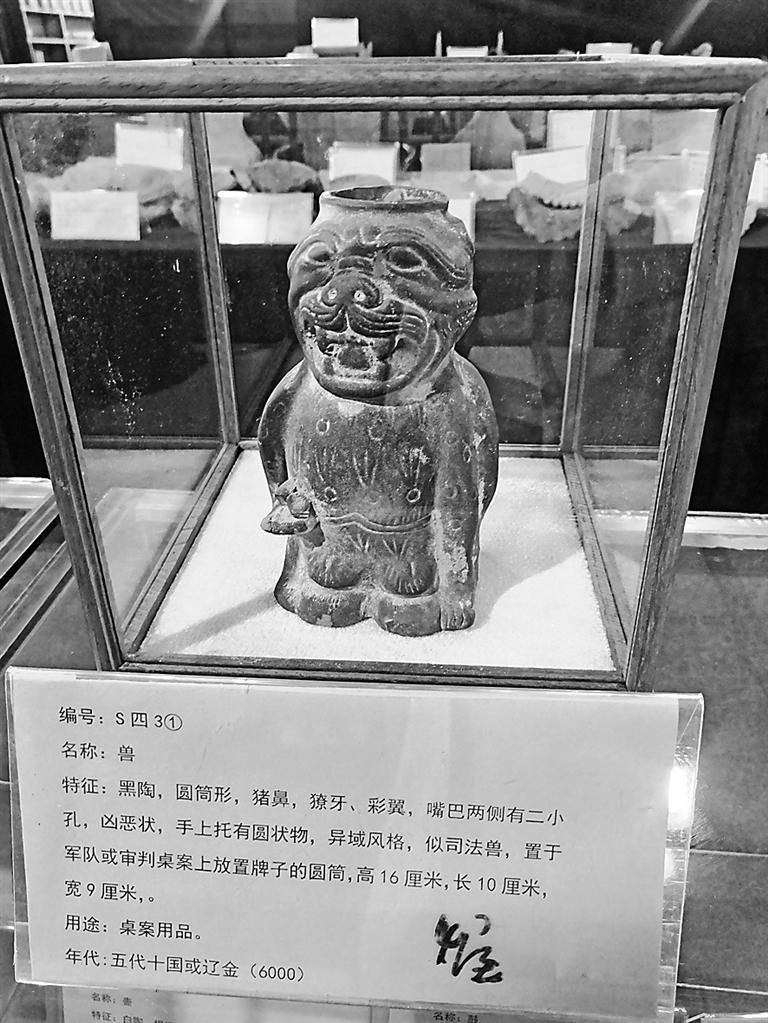

打开两扇大铁门,三口大陶缸映入眼帘。顺着金葆政指的方向看,依次是陶鬲、陶鼎、扑满、陶灶、陶球、陶兽等。

这6000多件陶器,是金葆政20多年沿大运河沿岸城市穿梭,花费几百万元搜集而来的。

这些年,金葆政的几百万元收入,都投给了这些陶器。

起初,金葆政就在自家平房和车库存放这些陶器,但后来积攒的越来越多,家里已经放不下了。

他又四处寻找新址,在东光县后屯村找了一块场地,又将就了一段时间。

前不久,一个朋友说在大运河沿岸的西北营新村有一座厂房,闲置下来不用了。

金葆政一听,觉得很合适建博物馆,于是就赶紧和人家商量,把厂房“借”了过来。

金葆政把物件全都搬了过来,做好展柜,又给比较珍贵的陶器做了很多透明玻璃罩,放在木托盘上。

现在这里已成了当地一家小学的研学基地,孩子们不定期前来体验陶器制作过程,了解中国陶器文化。

“我最大的梦想是建一座大运河陶文化博物馆。希望大运河通航后,这个博物馆能够成为一个旅游景点,让更多的人领略中国陶文化的魅力。”金葆政说。