本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 摄影报道

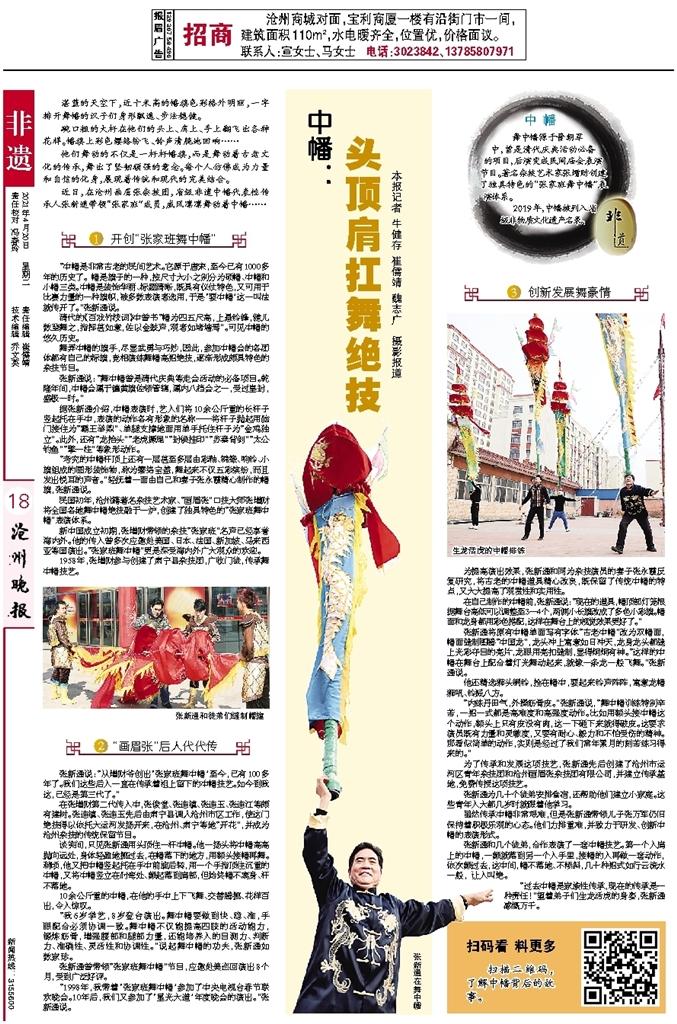

湛蓝的天空下,近十米高的幡旗色彩格外明丽,一字排开舞幡的汉子们身形飘逸、步法稳健。

碗口粗的大杆在他们的头上、肩上、手上翻飞出各种花样。幡旗上彩色缨络纷飞、铃声清脆地回响……

他们舞动的不仅是一杆杆幡旗,而是舞动着古老文化的传承,舞出了坚韧顽强的意念。每个人仿佛成为力量和自信的化身,展现着传统和现代的完美结合。

近日,在沧州画眉张杂技团,省级非遗中幡代表性传承人张新通带领“张家班”成员,威风凛凛舞动着中幡……

开创“张家班舞中幡”

“中幡是非常古老的民间艺术。它源于唐宋,至今已有1000多年的历史了。 幡是旗子的一种,按尺寸大小之别分为硕幡、中幡和小幡三类。中幡是装饰华丽、标题清晰,既具有仪仗特色,又可用于比赛力量的一种旗帜,被多数表演者选用,于是‘耍中幡’这一叫法就传开了。”张新通说。

清代的《百戏竹枝词》中曾书“幡为四五尺高,上悬铃锋,健儿数辈舞之,指挥甚如意,佐以金鼓声,观者如堵墙焉”。可见中幡的悠久历史。

舞弄中幡的旗手,尽显武勇与巧妙,因此,参加中幡会的各团体都有自己的标旗,竞相演练舞幡高招绝技,逐渐形成颇具特色的杂技节目。

张新通说:“舞中幡曾是清代庆典等走会活动的必备项目。乾隆年间,中幡会属于镶黄旗佐领管辖,属内八档会之一,受过皇封,盛极一时。”

据张新通介绍,中幡表演时,艺人们将10余公斤重的长杆子竖起托在手中,表演的动作各有形象的名称——将杆子抛起用脑门接住为“霸王举鼎”、单腿支撑地面用单手托住杆子为“金鸡独立”。此外,还有“龙抬头”“老虎撅尾”“封侯挂印”“苏秦背剑”“太公钓鱼”“擎一柱”等象形动作。

“考究的中幡杆顶上还有一层甚至多层由彩釉、锦缎、响铃、小旗组成的圆形装饰物,称为缨络宝盖,舞起来不仅五彩缤纷,而且发出悦耳的声音。”轻抚着一面由自己和妻子张永霞精心制作的幡旗,张新通说。

民国初年,沧州籍著名杂技艺术家、“画眉张”口技大师张增财将全国各地舞中幡绝技融于一炉,创建了独具特色的“张家班舞中幡”表演体系。

新中国成立初期,张增财带领的杂技“张家班”名声已经享誉海内外。他的传人曾多次应邀赴美国、日本、法国、新加坡、马来西亚等国演出。“张家班舞中幡”更是深受海内外广大观众的欢迎。

1958年,张增财参与创建了肃宁县杂技团,广收门徒,传承舞中幡技艺。

“画眉张”后人代代传

张新通说:“从增财爷创出‘张家班舞中幡’至今,已有100多年了。我们这些后人一直在传承着祖上留下的中幡技艺。如今到我这,已经是第三代了。”

在张增财第二代传人中,张俊堂、张连镇、张连玉、张连江等颇有建树。张连镇、张连玉先后由肃宁县调入沧州市区工作,使这门绝技得以依托大运河发扬开来,在沧州、肃宁等地“开花”,并成为沧州杂技的传统保留节目。

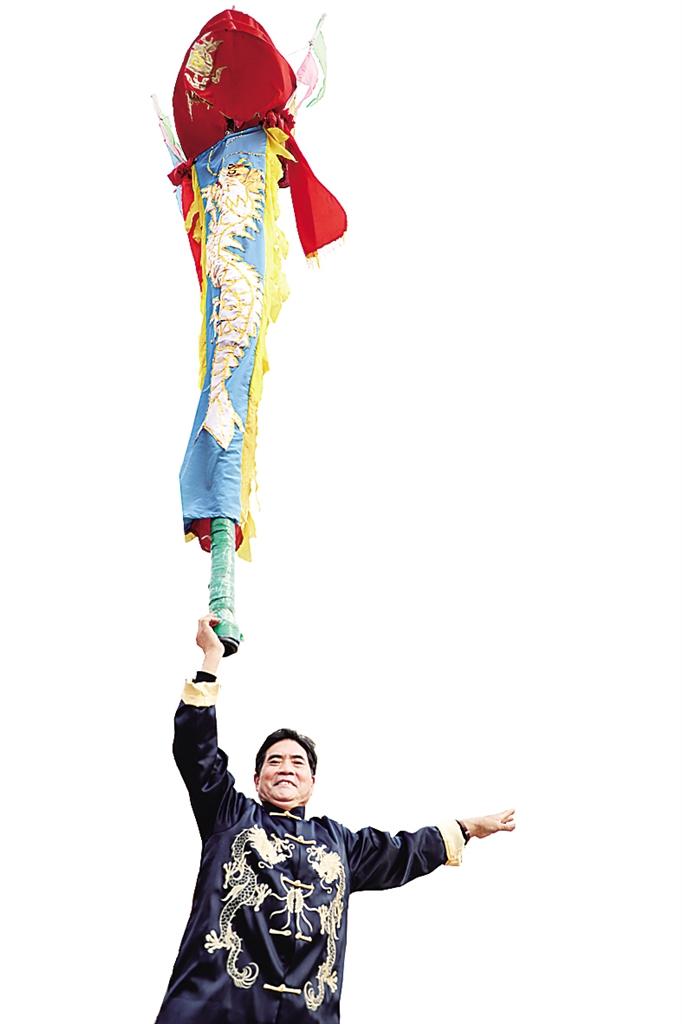

谈笑间,只见张新通用头顶住一杆中幡。他一扬头将中幡高高抛向远处,身体轻盈地挪过去,在幡落下的地方,用额头接幡再舞。稍顷,他又把中幡竖起托在手中前旋后转,用一个手指顶住沉重的中幡,又将中幡竖立在肘弯处、颠起落到肩部,但始终幡不离身、杆不落地。

10余公斤重的中幡,在他的手中上下飞舞、交替腾挪、花样百出,令人惊叹。

“我6岁学艺,8岁登台演出。舞中幡要做到快、稳、准,手眼配合必须协调一致。舞中幡不仅能提高四肢的活动能力,锻炼筋骨,增强腰部和腿部力量,还能培养人的目测力、判断力、准确性、灵活性和协调性。”说起舞中幡的功夫,张新通如数家珍。

张新通曾带领“张家班舞中幡”节目,应邀赴美巡回演出8个月,受到广泛好评。

“1998年,我带着‘张家班舞中幡’参加了中央电视台春节联欢晚会。10年后,我们又参加了‘星光大道’年度晚会的演出。”张新通说。

创新发展舞豪情

为提高演出效果,张新通和同为杂技演员的妻子张永霞反复研究,将古老的中幡道具精心改良,既保留了传统中幡的特点,又大大提高了观赏性和实用性。

在自己制作的中幡前,张新通说:“现在的道具,幡顶部灯笼根据舞台高低可以调整至3—4个,两侧小长旗改成了多色小彩旗。幡面和龙身都用彩色搭配,这样在舞台上的视觉效果更好了。”

张新通将原有中幡单面写有字体“古老中幡”改为双幡面,幡面缝制图腾“中国龙”,龙头冲上寓意如日冲天,龙身龙头都缝上光彩夺目的亮片,龙眼用亮扣缝制,显得炯炯有神。“这样的中幡在舞台上配合着灯光舞动起来,就像一条龙一般飞舞。”张新通说。

他还精选狮头铜铃,拴在幡中,耍起来铃声阵阵,寓意龙幡狮吼、铃振八方。

“内练丹田气,外操筋骨皮。”张新通说,“舞中幡训练特别辛苦,一招一式都是高难度和高强度动作。比如用额头接中幡这个动作,额头上只有皮没有肉,这一下砸下来就得破皮。这要求演员既有力量和灵敏度,又要有耐心、毅力和不怕受伤的精神。那看似简单的动作,实则是经过了我们常年累月的刻苦练习得来的。”

为了传承和发展这项技艺,张新通先后创建了沧州市运河区青年杂技团和沧州画眉张杂技团有限公司,并建立传承基地,免费传授这项技艺。

张新通为几十个徒弟安排食宿,还帮助他们建立小家庭。这些青年人大都几岁时就跟着他学习。

虽然传承中幡非常艰难,但是张新通带领儿子张万军仍旧保持着积极乐观的心态。他们力排重难,并致力于研发、创新中幡的表演形式。

张新通和几个徒弟,合作表演了一套中幡技艺。第一个人肩上的中幡,一颠就落到另一个人手里,接幡的人再做一套动作,依次颠过去,这中间,幡不落地、不倾斜,几十种招式如行云流水一般, 让人叫绝。

“过去中幡是家族性传承,现在的传承是一种责任!”望着弟子们生龙活虎的身姿,张新通感慨万千。