“今年不回老家过年了,留在沧州过一个不一样的新年。”杨喜兰一边忙活着手中的活儿,一边告诉记者。

天寒地冻,杨喜兰却忙得脸上冒汗,她把一份麻辣烫递给顾客,自我安慰道:“年货都已经寄回东北老家了,我们虽然不能回家团聚,但可以在沧州多挣点钱。”

在沧州打拼了3年的杨喜兰,这是第一次在沧州过年——因为疫情防控的需要,今年过年她和丈夫都不回老家。

在沧州,很多像杨喜兰一样的“打工者”,响应“就地过年”的号召,选择了“不回老家”。

小摊主杨喜兰:

“咱不能添乱”

33岁的杨喜兰和37岁的高海涛是夫妻,老家都在吉林省辽源市。

儿子出生后,他们就把孩子留在了东北老家,离乡出外打工。

这些年,俩人一直在各地奔波,变换着城市,经营着小本买卖。

唯一不变的是,他们都有一个共同的想法:平时无论在哪儿谋生,过年一定要回家。

3年前,他们两口子来到了沧州市,做起了小吃生意。

杨喜兰卖麻辣烫,高海涛就在旁边卖炒冷面。

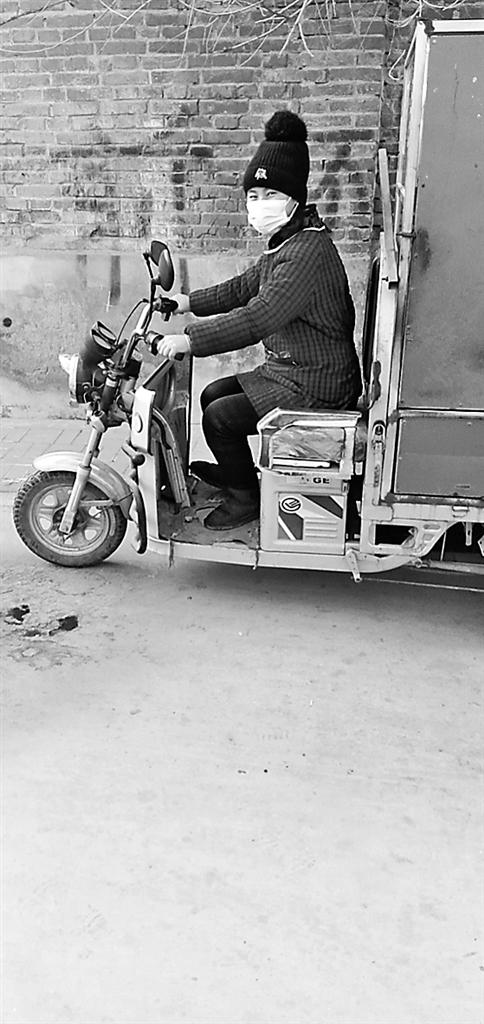

夫妻二人就在摊点附近租了一间小平房,每天早上9点钟,杨喜兰就蹬着三轮车去市场买菜。

回到家中,简单吃点东西,就开始穿串,忙活到下午3点多钟,她就和丈夫准备出摊了。

年关将近,大街上比往常更热闹一些,人们大包小包地准备着年货。

做完十几份的麻辣烫,杨喜兰禁不住望着车水马龙的马路出神。

往年这个时候,他们早就已经买好了火车票,给远在东北的老人和孩子置办好了年货,准备回家过年。

但是今年,夫妻俩却做了一个决定:在沧州过春节。

“关键时刻,咱不能添乱,我们要响应国家号召,就地过年。”杨喜兰笑着说。“这些日子,通过电视和广播,得知有那么多医护人员为了老百姓的健康在无私奉献,咱们也不能由着自己的性子来。”

“今年不回老家过年了,我们俩商量着,人回不去但心意不能少,就去商场给孩子和老人多买了些礼物寄回去。”杨喜兰用这种方式弥补心中的遗憾。

虽然做出了不回老家过年的决定,但夫妻二人心中的思乡之情却日益浓烈。“一年到头在外面跑,就指望着过年回家和孩子团聚。一分开就是一年,每次回家,孩子跟我们俩都不是很亲。需要相处几天,才像是一家人一样。”杨喜兰说起这些有些哽咽。

但今年情况特殊,他们几经思量,最终打消了回老家的念头。

年礼已经寄回去了,杨喜兰又抽时间买了一个玩具,送给自己的儿子,“就用礼物表示一下吧,希望儿子喜欢,看见它就知道父母很想念他”。

理发店老板穆名:

善意的谎言

穆名和兄弟穆阳是陕西西安人。

兄弟俩在沧州经营着一家理发店。哥哥穆名来沧州已经10多年了,早已经在沧州成了家,生了一对儿女。

虽然在沧州落地生根,但回老家过年,依然是穆名每年春节不变的安排。

每年腊月廿七,穆名就带着妻子儿女踏上回西安的火车,那里有等着他们的父亲母亲。

今年,穆名和妻子决定不回老家了,他们响应国家号召,就地过年。

“为了创业,很早就离开家乡了,就盼着过年守着家人,一家团圆。现在,咱选择就地过年,也是为抗击疫情贡献一份力量。”穆名说。

穆名和妻子做出了决定后,还要做两个孩子的工作。

两个孩子是爷爷奶奶带大的,祖孙感情深厚,两个孩子最期盼的就是回老家吃奶奶做的各种面食。

肉夹馍、凉皮……一到过年,两个孩子就缠着奶奶做当地的美食。一听说今年回不去了,两个孩子和穆名耍起了脾气。

为了劝住两个孩子,穆名跟父母“串通”好,编了一个善意的谎言。当天晚上,两个孩子跟爷爷奶奶视频,爷爷奶奶告诉两个孩子:“回西安的火车不开了,进村的路也不通了,等火车通了,路修好了,爷爷奶奶去看你们。”

听这话的时候,穆名在一旁红了眼圈。

穆名说:“爸妈,今年不能陪你们过年了。”电话那头的父母说:“特殊时期,俺们可不盼着你们回来,回来了俺也不给你们开门,把你们撵回去。”

听到这儿,穆名“扑哧”一下笑出了声。

这些日子,穆名买了很多沧州土特产,烧鸡、肉、香油、麻酱,还有两身新衣服,然后联系了快递公司,把东西寄回去。

“其实,父母可能也不需要这些东西。但是不买点东西,总觉得心里不是滋味儿。”穆名说。

穆名和兄弟商量好了,大年初一,兄弟俩要向着家乡的方向,通过视频给父母拜年。

企业员工刘静静:

留沧备考

刘静静,24岁,大学毕业后在沧州一家企业上班,老家在邢台威县。从小到大,她一直都是在父母身边过年,而今年,她选择留在沧州过年。

妈妈也给她打来电话,支持她的选择。

接到妈妈的电话,刘静静悬着的心反而踏实下来了。“我其实已经做好不回老家的打算了,一直不知道怎么和父母开口,没想到,开明的父母打来电话支持我的选择。”刘静静说。

“不回去正好,我要利用假期好好备考,争取考进一个理想的工作单位。”刘静静在电话里安慰妈妈,“放心吧,年三十,我会和同学一起包饺子吃的。”

父母听了刘静静的想法,非常高兴,随即转给她一个大红包,让她在沧州好好吃饭好好备考,并安慰她,等疫情过去她回家来,天天给她做好吃的,让她天天都“过年”。

做出了不回去的决定后,刘静静全身心投入到学习之中。去年,她想换一个工作单位,报考了一家事业单位。由于疫情,招聘考试推迟了。

刘静静想趁春节假期,好好补习一下,希望考试能顺利过关。

“留在当地过年是对疫情防控最好的支持。”刘静静说,“虽然不能和父母在一起过年,但是现在科技这么发达,我们可以通过视频等方式传递对家人的祝福。”

医生朱巧彬:

隔空隔不了爱

“姐,家里还好吗?今年过年我不能回家,你守着爸妈近,替我照顾好他们……”临近春节,黄骅市人民医院口腔科主治医师朱巧彬与妻子杨超做了一个共同的决定,那就是响应国家“就地过年”号召,春节假期不回石家庄藁城了。

朱巧彬是石家庄藁城人,杨超是唐山人。他们在黄骅工作8年了。去年,由于工作需要,朱巧彬就没有回家过年。

他原本计划今年春节回老家好好陪父母过年,没想到今年又回不去了。

几天前,朱巧彬和父母说了自己的想法,没想到接电话的老父亲说:“老家啥时候都能回,你们哪天回来哪天就是年,咱不在乎这些形式,你们就在黄骅安心待着吧。别惦记我们,我们身边还有你两个姐姐呢。”

虽然父亲这么说,可朱巧彬心里明白,他是父母唯一的儿子,老人肯定盼着他们能回家过年。但父母是明事理的人,他们响应国家的号召,也理解子女们的心情。

对很多人来说,“就地过年”是一种特殊体验。对朱巧彬和杨超夫妇来说,在异地过年,可以随时待命,更好地完成工作。

前段时间,石家庄疫情发生后,朱巧彬第一个要求去石家庄支援。由于工作需要,单位领导安排他在医院留守。“看到沧州那么多医护人员支援石家庄,在那里忘我地工作,我特别感动。我只有加倍工作,才能回报大家对我家乡的无私付出。”

虽然春节无法回老家与家人团圆,但朱巧彬和杨超每天都坚持趁着休息时间,给藁城的父母通电话,互报平安。尽管这样,他们还总是放心不下,隔三差五给家乡的姐姐打电话,希望姐姐替他们照顾好家里人。

“隔空隔不了爱,只要心里有爱,一家人的心就会在一起。”朱巧彬说。