2019年5月,沧州市作家协会换届。一年多来,沧州市作协为全市广大文学爱好者搭建平台,打造出一支面貌全新、新生力量不断涌现的沧州文学创作队伍。他们用文字传承文明,他们用文字传递心声,他们用文字滋养心灵……他们让文字充满了力量,为文武沧州镀上一层暖暖的底色。

讲述“逆行者”的故事

今年年初疫情暴发后,沧州市作协迅速反应,组织优秀作家通过电话、微信、现场采访等方式,走近一线医护人员,并与家属互动。

沧州市作协史丽娜、张艳、王汉中等作家,分别深入沧州市中心医院、沧县医院、沧州市中西医结合医院,对援鄂及工作在我市抗疫一线的医务人员进行采访。他们完成了数篇鼓舞人心、感人肺腑的优秀作品,作品在《无名文学》、“沧州作家”等刊物及公众号上发表刊登,在沧州文学界引起了很大的反响。

疫情期间,沧州市作协发起抗疫作品征文活动,3个月内收到3000余篇作品,“沧州作家”公众号推出百余篇优秀文章。《河北日报》《河北作家》《沧州日报》,以及省文联、省作协、市文联公众号选发作品50余篇。其中一篇沧县医院援鄂医护人员与女儿的一封信在公众号发表后,感动了无数读者。

沧州市作协会员王汉中早就想为抗疫做点事情,蜗居在家的那段时间,他写了不少诗歌,《梦回武汉》《我幸运,生在中国》《我的钢笔,咳出血来》《呐喊》……这些诗歌歌颂了全民抗疫中的感人事迹。

虽然创作了很多篇作品,可是王汉中总觉得是隔靴搔痒,没有写出有血有肉的抗疫英雄形象。当收到沧州市作协招募作家义务采写沧州援鄂抗疫英雄的通知时,他便立即报了名。

王汉中负责采访沧县医院的护士年秀梅、高文娟。在她们朋友圈里的文章中,王汉中捕捉到了很多有趣有价值的东西。比如年秀梅在朋友们圈有这样一句话:“你们待在家里,与家人团聚着,还怨这恨那,可那是我们做梦都想回而又回不去的地方。”在武汉那段时间里,高文娟在朋友圈转发了很多音乐歌曲,她说,那首《蓝莲花》让她听得泪流不止。每次看到这样的文字,王汉中都会感动得泪流满面。

王汉中说,《战士》这篇报告文学他是含泪完成的。王汉中动情地说:“她们不仅是白衣天使,更是战士。在这次写作中,我第一次感到,面对她们的伟大,任何语言都是苍白无力的。”

《无名文学》副主编史丽娜是这次“抗疫专辑”的组稿编辑,透过作者们的真情写作,她仿佛看到了被采访者泪水打湿的记录本,听到了这些英雄无能为力时的啜泣。11名作者对援鄂医生护士的采访稿件,史丽娜是流着泪一口气看完的。

史丽娜动情地说:“在这次采访活动中,采访者被医生感动,医生被病人感动的画面比比皆是。”

年轻作家正在成长

近几年,80后、90后年轻作家越来越受关注,正在成为沧州文学创作队伍的新生力量。为鼓励和扶持年轻作家,市作协为年轻作家的成长搭建平台,提供各种形式的学习交流机会,让人们感受到文学的朝气。

今年9月20日,市作协为6位年轻诗人柳三春、阿步、天天、祝鹏、李升志和蒲保杰,召开了诗歌研讨会。

市作协特别邀请了优秀的评论家对年轻人的诗歌创作做了细致的剖析。大家畅所欲言,对诗歌进行更深层次的研究和讨论,前辈诗人更是分享了自己创作中的经验和技巧。通过这次研讨会,青年诗人也更加明确了自己的方向。

6位诗人虽然年轻,但对生活、人生有着自己独特的思考和理解,他们将情感倾注笔端,用诗歌发声。

祝鹏不但是一位诗人,还是一位网站签约作家,著有10余部长篇网络小说。这些年来,他的主要创作方向为网络小说和诗歌两个方面。

沧州市作协两次推荐他参加河北省网络文学培训班,祝鹏说:“和其他作家的交流学习,让我受益匪浅,给我今后文学创作指明了方向。”

最近,阿步的第一本诗集《夜里的马达》就要出版了,他说:“在我的写作之路上,沧州的前辈作家祝相宽、苗笑阳、吕游等老师都给予了我非常多的帮助和鼓励。沧州市作协还把我的作品推荐到《沧州晚报》《无名文学》等报纸刊物发表,让我们这些年轻作家得到更多的展示机会。”

发现和培养更多的青年作家,让我市文学创作队伍后继有人,一直是市新一届作协所倡导的主要工作之一。在市作协的推动下,我市涌现出大批优秀的青年作家。他们逐渐形成自己独特的创作风格,在文学道路上不断探索,并取得了不俗的成绩。

《无名文学》是

文学爱好者的家园

翻开《无名文学》,其中不乏直白真挚的文字,这些文字来自沧州文学爱好者们,这里是他们抒发情怀的平台。

张艳说,她刚刚开始写作时,觉得如果能在《无名文学》发表一篇豆腐块诗歌,都算是向着文学的梦想更近了一步。她第一篇作品在《无名文学》发表后,更是激动、兴奋得夜不能寐,看着样刊竟不觉泪目。

和张艳一样,很多沧州作家都把《无名文学》当作自己的文学家园。他们创作的一篇篇饱含深情的文学作品,既展示了文字的魅力,也传递着这座城市的温情。

《无名文学》是市作协与市文联合办的刊物,每季度出版一期。市作协换届后,《无名文学》从封面设计到内文排版、字号、纸张等方面全面改版升级。改版后的《无名文学》在文章质量上把关更加细致,除刊登本地作者精品力作外,还开辟了“重磅约稿”栏目,刊登乔叶、李浩、葛水平等著名作家的作品;并向从沧州走出去的作家,如北京的李西岳、天津的石佛等作家约稿。通过与一线作家交流,沧州作家找到了差距和自我提升的关键点。

《无名文学》改版后,也更侧重发表本土作品,培育本土作者。越来越多的年轻作家,在这里逐渐成长起来。这些迅速崛起的年轻力量是沧州文学发展的新生力量,代表了沧州文学的薪火相传的精神。《无名文学》开辟了“新生代”栏目,专门刊发我市85后作家作品,为他们提供更多展示自我、交流学习的机会。

如今,《无名文学》已经成为沧州作者和知名作家交流、沟通、展示自我的平台,成为新老作家传帮带的纽带,成为提升一座城市、一方土地文化内涵的驱动力。

《无名文学》还与沧州下属各县市刊物组成沧州文学期刊联盟,合作办刊,一方面丰富了《无名文学》的作品主题,另一方面推动了各县市文学创作的积极性。同时,进一步提高了沧州文学界的凝聚力。

行走运河,传承文脉

文学创作离不开深入生活的采风活动,作家们依靠想象,闭门造车,是难以创作出有感染力的作品的。沧州市作协经常组织文学采风活动,每到一处,作家们便可近距离领略沧州的自然美景和人文故事,寻找创作灵感。

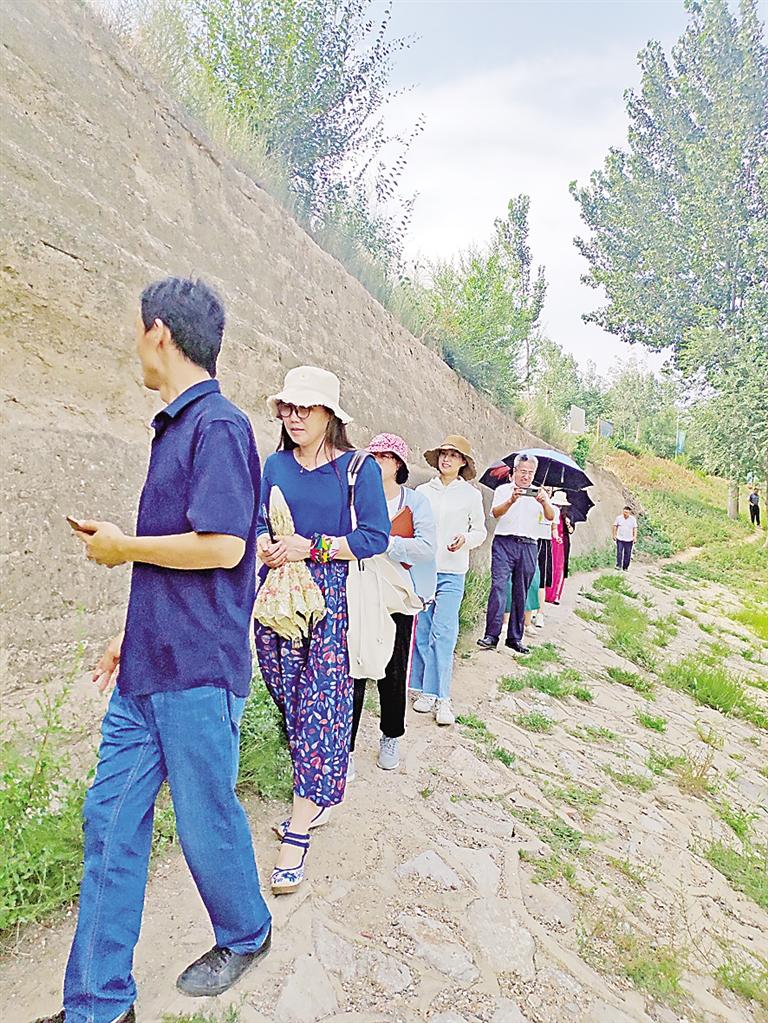

今年7月底,市作协《无名文学》编辑部组织我市15名作家行走大运河沧州段。从最南端的吴桥到最北端的青县,他们创作了15篇关于大运河的散文作品。史丽娜说:“通过这次行走,我们更加感受到大运河文化带给我们的震撼,今后也要更加注重对大运河文化的珍视、挖掘和传承。通过参与这样的活动,也让我们了解到文化链接、融合、传播及互补的途径和重要性。”

2019年11月,沧州市作协与沧州晚报、沧州文研会在组织了“沿着运河看古今”活动。50多位沧州作家沿运河两岸,看民俗、览古迹、记新貌,创作了一百多篇文章,讲述了精彩的运河故事,传承了运河文脉。作品在《沧州晚报》开办“沿着运河看古今”专版刊发,挖掘了大量沧州段大运河的文化遗产。

据了解,沧州市作协在这一年中,还为吴思妤、史丽娜、宋灵慧、王福利、李莹等多位作家组织新书研讨会。更清晰地分析了沧州作品的特色,阐明了未来文学创作发展的方向和定位,并为如何寻找出口,完成突破找到方法。为文学沧军由“高原”走向“高峰”,增强了推动力。