初秋的一个上午,我们自大运河生态修复展示区出发,驱车沿运河西岸南行,前往运河区南陈屯乡上河涯村寻访古迹,打捞运河文化。从繁华的城区到宁静的乡村,给人一种穿越的感觉。行约三公里,我们到了上河涯。

壹

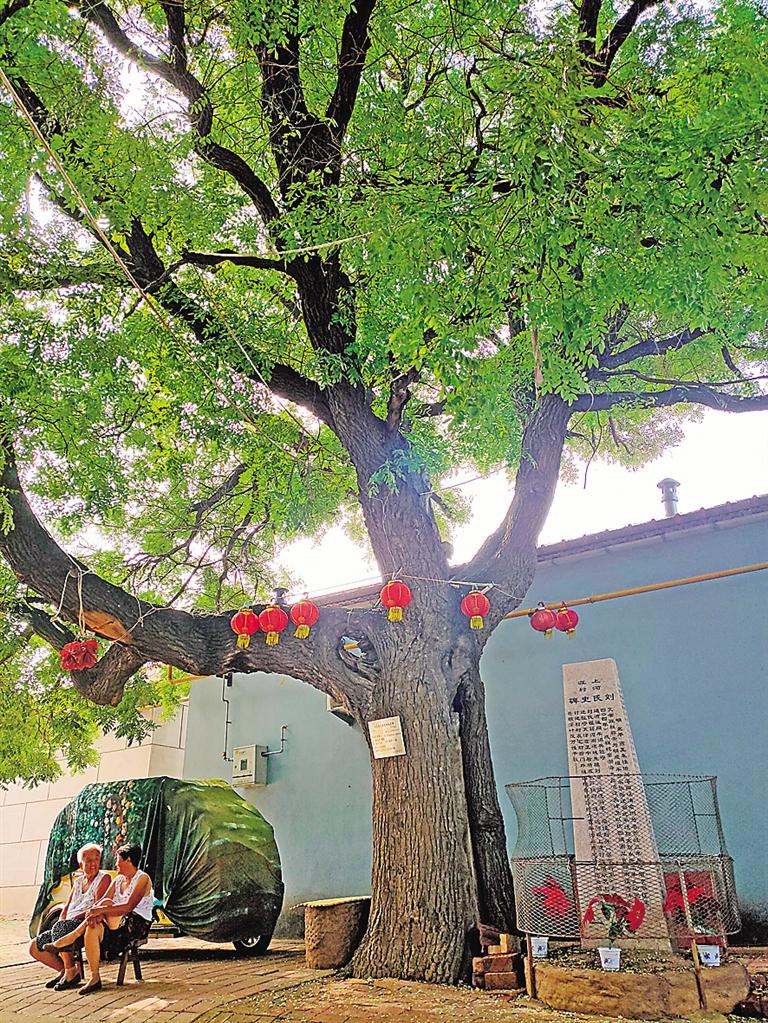

与村庄同龄的古槐

经热心村民指引,我们穿过一条胡同,转过墙角。蓦然间,一株苍老遒劲、嵯峨挺拔的古槐闯入眼帘。黝黑的主干如莽龙四下伸张,枝叶蓊蓊郁郁,凉棚般遮蔽了附近的屋舍和街道。有鸟儿隐在枝叶间叽啾啼鸣,为古槐平添几分灵动。几位老人坐在树下的板凳、石碾上闲谈,神情恬淡。

我们两人伸臂合围古槐,尚差一尺。树干上钉有河北省古树木标志牌,标示树龄616年。树西立有上河涯刘氏史料碑,记载了村庄及古槐的由来。

燕王朱棣以清君侧为名,兵破南京,夺得帝位,是为明成祖。成祖筹划迁都北平,于永乐二年(1404年)视察渤海大直沽,设天津卫、天津左卫、天津右卫以抚四隅而卫京师。同年调兵驻守,武德将军刘海、武节将军刘兴叔侄二人奉调北迁,驻守天津左卫中后所,于长芦镇之南运河堤上建村落眷,名上河涯。刘家人在宅外门前种了这株槐树。

数百年来,古槐已成为上河涯人繁衍生息、勤劳智慧、百折不挠的化身,是村庄之魂。刘家后代,如古槐般繁盛。刘兴的重孙刘焘,生于上河涯,入仕后屡建战功,尤其是抗击倭寇,青史留名。刘焘携长子迁居城里,二子、三子的子孙迁建刘辛庄。刘海的五世孙刘树,迁建刘书庄(今运河区南陈屯乡刘舒庄),另有迁往刘胖庄、肖家园等地者,皆发展成村中大姓。

贰

白衣庙的前世今生

向古槐下的老人问询村北河弯处的白衣古庙,大多神情茫然。

89岁的刘镇路老人有些耳背,但思维清晰,他知道古庙遗址的确切地点。古庙在村北,俗称后大寺。他少年时,那儿断砖残瓦,一片狼藉,仅存一只赑屃。“大跃进”时期,邻村把赑屃运走炼了石灰。

白衣古庙无迹可寻,让人生憾。幸有光绪三十三年上河涯《重建白衣庙、关帝寺碑记》,让我们能回望那段旧事。

白衣庙始建于明万历年间,屡有修葺。光绪三十二年(1906年),县令赵某带差役自城里浩荡而来,拆了上河涯的白衣庙。把砖石木料运走,要修警学公所,还没收了香火地。

上河涯人劝阻不了,推选身有功名的刘道南去“部督”控告。他列举了一大堆理由:白衣庙及庙田是村里产业;上河涯紧邻运河,樯帆往来,日夜不绝,易滋生匪患,建庙能使歹人心存畏惧;关公忠义千秋,建寺供奉、祀典等等。

结果,上河涯人告赢了。把拉到城里的砖石木料又运回来,庙田收回,在村东重建白衣庙(合祀关帝),立碑记载此事。

据《上河涯刘氏家谱》记载,刘道南,字慕言。清末时为试用知县。民国时期,任河南省督军署咨议等职。

再建的白衣庙,村民称之东寺。有山门、正殿、厢房等建筑,气势恢宏。山门供奉韦陀,左右是哼哈二将,面目威严令人生怖。正殿正中为观音菩萨,东侧和西侧分别为关帝、药王……香烟缭绕。

关帝像前另有一木雕关帝坐像,三尺多高,身披绿袍,手抚长髯,容颜威严。雕刻手法拙朴,惟妙惟肖。触及膝盖处机关,坐像会“站”起来。

“七七事变”前,每逢干旱年景,乡民淘洗村西的古井(传说水井是龙眼)。同时,去东寺请出木雕关帝像游乡祈雨,自娘娘庙请来的道班在前引领,诵经奏乐,绵延浩荡。周边乡民赶来,观者甚众。

1947年,沧县解放。破除迷信,拆除了上河涯东寺。同时拆除的还有村北的一座始建于明代的镇武庙,传说此庙是为保佑运河不开口子而建。有残存赑屃沉到泥土里。

破“四旧”时期,东寺的一尊明代观音石造像被埋于地下。后来出土,村民集资在原址重建一座观音寺。我们去看,只有一间房大小,全然没有庙宇森然的气象。倒是庙旁的两株椿树亭亭如盖,很是入画。

在村民家中,我们见到了刘祖谟先生在1992年整理的观音寺资料。记载后大寺在明代时香火极盛,僧侣颇多。清末时,自村北迁到村东。与史志记载基本契合。

叁

随风帆远去的水明楼

上河涯是清代著名学者、协办大学士纪晓岚的外祖父家,其在笔记体著作《阅微草堂笔记》中屡屡提及,广为外界所知。这里树木苍郁,田禾丰茂,风光旖旎。特别是夏季,河风吹拂格外清凉。纪家在此购买田地,建起五楹的水明楼。

纪晓岚少年时,随家人自崔尔庄来消夏,在上河涯度过了一段快乐时光。纪晓岚站在楼上,打开北窗能看到运河里的风帆在楼下穿梭,打开另一边的窗户,能看到外祖父家,亲切感油然。

上河涯流传着纪晓岚给堂舅随礼的故事——纪晓岚返乡期间,堂舅去世,纪晓岚前来吊唁,随200个大钱的仪礼。乡民不解,朝廷官员为何如此吝啬?纪晓岚解释说,现在随多少两银子,也拿得起,但以后我家有事,礼尚往来,怎好让舅爷家随大把的银子?

上河涯新村附近,曾有片乱葬岗子。据说是纪晓岚购买的义地,埋葬无钱置办墓地的贫苦人以及途经此处去世的异乡人。

刘镇路老人带我们去水明楼遗址,指点给我们看。遗址南端已经盖起多处民房,北端是大片的菜园。1950年代初期,水明楼的青砖地基尚可辨识。随着水运的衰落,运河里的船越来越少。1958年前后,疏浚河道,彻底掩盖了水明楼的遗迹。

遗址上的蔬菜正茂盛,西红柿有青有红,挤挤挨挨地挂在竹竿撑起的架子上;大个儿的茄子有绿有紫,通身透亮;兄弟众多的朝天椒高傲地昂着脑袋。菜地里人影绰约,头戴斗笠的老乡在忙着采摘,收获的笑容在阳光下散开。眼前的景象,古今的穿越,让人神情有些恍惚。

水明楼已随风帆如云的繁盛景象远去。尘世沧桑,风云变幻,再美好的风景也会远成一片云烟,远成一声喟叹。站在河边,感今怀古,时光倒流几百年,运河水流汤汤,樯帆往来,两岸杨柳依依,水明楼上传来少年纪晓岚郎朗的读书声……

上河涯因运河而兴,相拥运河而滋生的文化基因已融入到勤劳、朴实、进取的村风中。

辞别刘镇路老人,我们原路折返,流淌千年的运河依然水波粼粼。运河是一座储藏丰厚的文化宝藏,需要俯下身子去细心探寻,如果能有所收获,就不枉此行。