●“前进、关引擎、打舵……”随着引航员杨炳栋的指令,一艘艘外籍巨轮缓缓驶进黄骅港。

●天在头上,海在脚下,人在半空,空中有风,海上有浪,软梯在晃……杨炳栋靠过人的技能和经验,把巨轮安全引入泊位——

11月12日凌晨2点,黄骅港引航站,室外的气温5℃。

42岁的杨炳栋开始为当天的引航任务做准备,防护用具、便携导航设备、通信设备、救生衣……逐个检查,一样东西也不能落下。

数十海里外,满载货物的巴拿马籍船舶“海星”轮正等待着引航员杨炳栋。

凌晨2点半,杨炳栋出发了。

天在头上,海在脚下,人在半空

此次,杨炳栋要为“海星”轮进行引航。

他乘交通车到达港口,然后坐引航拖轮,到达10海里外的水域。

这里,正有一艘巴拿马籍巨轮静静等待他的引航。

从小小的拖轮到“海星轮”,他需要沿着船身外面悬挂的软梯,晃晃悠悠地爬上去。

爬完软梯,还要再爬一段室外楼梯,才能上到轮船甲板上,这些梯子的高度加起来超过了10层楼高。

戴着防护口罩、穿着防护服,手抓软梯绳索,手不能抖,脚不能滑。天在头上,海在脚下,人在半空,空中有风,海上有浪,软梯在晃动……

爬到船上,人已一身汗水。

面对这个一般人看着就“腿软”的高度,杨炳栋用了数年的时间,来战胜这种悬空的恐惧。“虽然现在已习以为常,但也需要时刻警惕。稍有不慎,引航员就有可能发生事故。”

杨炳栋登船,引航正式开始。

风向、风速,海水的流向、流速、潮高……所有关于大海的信息全部烙印在杨炳栋的脑海里,他根据这些情况,发出一项项指令,加速、减速、转向、倒车……

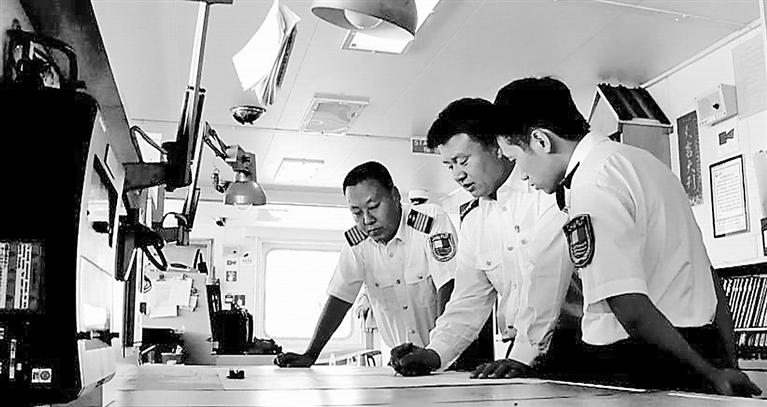

杨炳栋镇定自若地指挥着。船长、驾驶员还有舵工在旁边,一丝不苟地按着杨炳栋的指令进行操作。

引航里程可以绕地球三圈

10时许,船舶安全顺利地完成靠泊,杨炳栋的引航任务圆满完成。

一次引航任务,长达8个小时,这只是杨炳栋20年来引航生涯中最普通的一天。

离船后,他细心完成消杀,脱下防护装备,返回引航站,为设备充电,为下一次引航任务做好准备。

疫情下,杨炳栋已经将这样的工作节奏看做“家常便饭”。

引航员,是指在港口通航水域及江河、水道、海峡等特殊水域内引领船舶航行、系离泊或锚泊作业,并从事引航管理和提供引航技术与咨询服务的专业技术人员。据了解,全球引航员2万多人,中国引航员只有2422人,高级引航员仅有852人。

杨炳栋是黄骅港引航站的一名高级引航员。

驾驶船舶进出港靠离泊这一段,是技术难度系数最高的。因此,引航员被称为“航海技术金字塔尖上的人”。

“在无风无浪的情况下,船舶也不能像汽车一样直线航行。船舶没有类似车辆的刹车系统,引航员必须根据水文气象、操纵水域、船舶尺度等众多因素,协同指挥,将巨轮缓缓靠近码头。”杨炳栋介绍。

每一次引航,都是与大海的较量。

20年来,杨炳栋共安全引领各类船舶3600多艘次,引航里程可以绕地球三圈。

轮船面临翻扣……

引航员,面对的从来都是险情和挑战,杨炳栋的工作,就是运用各种知识和经验,成功化解危机。

杨炳栋印象最深的,是在结冰的海域引领船只“破冰”航行。

2011年1月,寒潮大风来袭,厚厚的海冰覆盖了黄骅港的港池和航道,黄骅港出现了船舶进出港艰难的境况。

1月22日凌晨,杨炳栋执行“大舟祥”轮的引航任务。冰区航行,最困难的是为小船舶引航,“像‘大舟祥’轮这样船舶尺度小、吃水小的轮船,最容易发生‘冰困’,稍有疏忽,就会造成重大事故。”杨炳栋介绍说。

“大舟祥”轮虽然已经做好了充分准备,但还是遇到了人力不可抗拒的大面积流冰。

叠冰厚度超过半米的流冰慢慢把“大舟祥”轮推向防波堤暗堤段,如不能脱困,可能发生船舶触堤坐沉,甚至是翻扣,大面积原油污染的严重后果。

危险越来越近。

惊慌失措的船长和船员将目光一齐投向杨炳栋。

杨炳栋沉着冷静:“没事,我们一定会脱险的!听我命令!”

“抛右锚三节甲板刹牢!前进二!右舵二十!”

“拖三右船尾全速顶!拖六拖七立即全速来救援!与机舱核实主机温度情况……”

接连不断的几百个口令,持续了近20分钟,“大舟祥”轮在离暗堤不到300米的地方脱困!

当杨炳栋把“大舟祥”轮引抵十几海里之外的安全水域时,船长紧紧握住他的手,激动得声音都颤抖了:“谢谢!谢谢!……”

破解“冰困”难题

自建港初,杨炳栋就来到了黄骅港,从事引航工作。

2010年,黄骅综合大港开航。黄骅港综合港区的航道是世界上最长的人工航道,长达60.5公里,底宽仅250米。

随着大港建设和船舶业的发展,巨轮越来越多,引航难度也随之增大。

杨炳栋说,他喜欢解决问题。解决问题的过程就像引领船舶在大风浪中航行一样,有些煎熬,有些漫长,但也很有成就感。

黄骅港综合港区20万吨级矿石泊位建成后,因受水深和乘潮等问题困扰,有一段时间一直无法满载通航。

杨炳栋结合多年来对航海学、海洋学、测绘学的学习研究和对黄骅港航道实际情况的观察分析,提出“分段乘潮”理论,并设计出了黄骅港大型船舶乘潮计算系统。

这种方法不仅能保障通航安全,还有助于实现黄骅综合大港靠泊能力的提升,填补了国内长航道乘潮的空白。更重要的是,杨炳栋解决了20万吨级船舶满载通航的难题。

杨炳栋说:“20万吨级船舶的满载通航是黄骅港跨入国际大港的一个标志,否则吞吐能力和国际竞争力将受到严重影响。”

为解决“冰困”难题,杨炳栋一边研究一边实践,总结出了四大类共计14种靠泊方法。

其中,“冰期船舶靠泊操纵技术研究”被中国引航协会评为中国引航(2008—2018年)十大科研创新成果。

今年7月11日是中国航海日,在这一天,杨炳栋当选中国郑和航海风云榜十大风云领航人物。

“水上国门形象第一人”

据交通运输部公布的数据显示,中国外贸进出口货运量的90%以上是通过海运完成的。按照相关规定,凡是外籍船舶进入我国港口,都需要进行引航。

一般情况下,在黄骅港,引航员是外籍船舶船员们进入中国水域遇见的第一个中国人,也是送走他们的最后一个中国人。因此,引航员有了“水上国门形象第一人”的美誉。

“你好。欢迎来到中国黄骅港。”因为引航员要引领来自世界的船舶,与世界不同国家的船员打交道,杨炳栋肩负着对外展示国家良好形象的任务。

杨炳栋告诉记者,要想成为一名合格的引航员,除了要具备基本的航海知识和船舶操控技能之外,还要有过硬的政治素质和良好的个人形象,还要有较强的语言沟通能力,能运筹帷幄、胸有成竹地处理好各种突发情况。

今年,新冠肺炎疫情来袭,给引航增加了难度。

由于国外疫情防控形势严峻,杨炳栋经常穿着厚厚的防护服,在外轮上连续引航几个小时。这期间不能进食、进水和上厕所,以确保防疫安全。

“但是这些困难都不可怕,引航员就是要有克服任何困难的勇气。”杨炳栋说。

风在刮,潮在涌,巨轮进港需要引航。

褪去身上的疲惫,杨炳栋精神百倍又出发。

“关引擎、打舵、下锚……”驾驶室里,杨炳栋沉着下令。

巨轮安全进港……