卢洪彬在示范

卢洪彬(右)和老伴儿一起整理道具

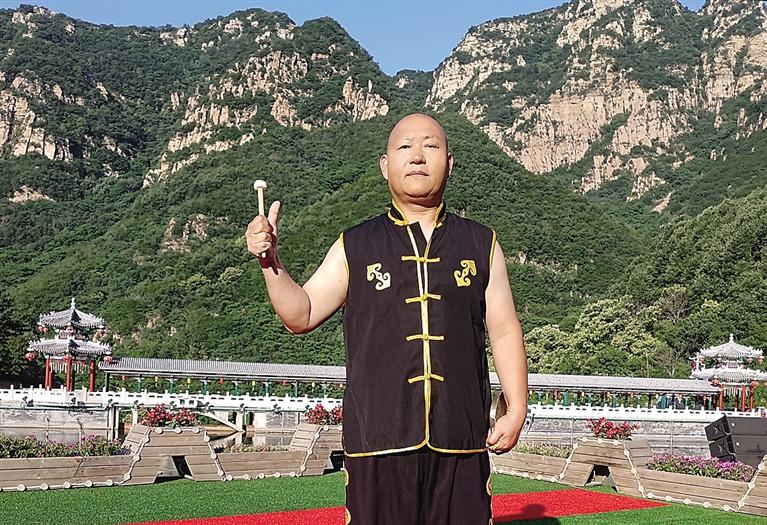

卢国政

卢洪彬表演“海里蹦”

● 牛健存 崔儒靖 魏志广 洪飞飞 摄影报道

独树一帜

“二龙吐珠设备简单、轻便,一般一个人就可以完成表演。表演不受场地、环境限制,随时随地可以演出。这个节目适应了杂技艺人当初行走江湖表演的特征。”卢国政说。

今年57岁的卢国政是省级非遗二龙吐珠第六代传承人,在山东省德州市宁津县的杂技蟋蟀谷景区,他向来客表演起了“二龙吐珠”。

“铜锣一响似招牌,四面八方请客来;来的人多咱把戏耍,来的客少咱把锣塞……”表演时,卢国政先用“锣歌儿”开场招揽观众。闻声聚集过来的观众逐渐多了起来。“今天给大家带来一个绝活儿,叫作‘二龙吐珠’……”卢国政边说边从口袋里掏出两枚钢珠。

之后,卢国政将两枚珠子放在锣里,珠子发出“铛铛”的响声。向观众展示珠子的真实性后,他让观众将两枚珠子放入他的口中,然后运用气功发力,打通脉络,通过咽喉和鼻腔到达眼睑。

珠子分别从两眼里慢慢冒出来,再次落到锣内,发出“铛、铛”的声响。观众发出惊叹,愣了愣神后,报以热烈的掌声。

在整个表演过程中,卢国政还不断说着“口儿”,将节目进行画龙点睛式的解说,烘托出表演气氛。这个表演在民间气功绝活中可谓独树一帜,既有剑的惊险刺激,又有丹的深邃和回响。它既不合乎常理,又在情理之中。

“‘二龙吐珠’这个节目对技艺要求非常高,演员们需要经过长时间的专业训练和反复实践,才能够熟练掌握技艺。在表演中,演员还要具备极强的心理素质和应对能力,来应对可能出现的各种意外情况。”卢国政说。

独辟蹊径

耄耋之年的卢洪彬出生于吴桥县桑园镇双庙卢村一个杂技世家。4岁那年,他就跟父亲卢长庭学习杂技戏法,6岁便能登台演出,传承了祖辈的古彩戏法飞鼠盗粮、二龙吐珠、空碗变酒以及硬气功吞铁球吃宝剑、吃火吐火等技艺。

卢洪彬十六七岁的时候,随着村里的杂技班出门“挑担子”讨饭吃,练就了一身本事。入伍后,因为会演杂技,他经常在文艺演出时露两手,边学边练,掌握了几十种杂技戏法。

“回村后,我担任村干部30多年。退下来后,又重新拾起了杂技、魔术老本行。”卢洪彬说。

虽然后来卢洪彬因患脑血栓留下了一条胳膊和一条腿不听使唤的后遗症,但他传承杂技魔术的热情没有丝毫减退。他不忍心让这一身的杂技绝活失传,想着收一些徒弟,免费传授杂技技艺。

他在本村和附近村庄广泛宣传。年轻人不愿意学习,觉得辛苦还不挣钱,反倒是有一些和卢洪彬一样患有大病后遗症的群众积极响应。

他想,能让肢体障碍的群众掌握一技之长,提高他们的生活质量,增强对生活的信心,也是值了,就组建了一个杂技班无偿教学。

说干就干,卢洪彬将自己的600多元补助费拿出来,自制了一些简易的杂技道具,购买了演出服装和化妆品,镇政府知道了他的情况也给予了支持帮助。

为了传承技艺,他到扁担刘、林庄等周边村庄寻找有志学习杂技魔术的人。卢洪彬坦言,自己没少碰壁。

“那时候,我没少听闲言碎语。”卢洪彬虽然觉得委屈,但没有放弃,一次次地上门解释,不厌其烦地给学员及家属做思想工作。

前些年,卢洪彬一直在村里以自己独辟的方式,传承着杂技技艺。近年来,由于身体原因,实在不能表演和教学,他才不得不放下杂技班的事务,可是只要有人想跟他学杂技,他都会倾尽全力义务指导。

绝活不绝

“二龙吐珠开始用的是珍珠,加上在传统文化中,龙是祥瑞、尊贵和力量的象征,所以最初叫‘双龙戏珠’。在民国后期,才开始使用钢珠代替。”在位于双庙卢村的家中,卢洪彬介绍起来。

“二龙吐珠”始于明末清初。据传,在明朝末期一位卢姓杂技艺人在相府演出,被赏赐10枚珍珠。后来由于战乱,他将珍珠吃进嘴里,并用一口气托着,使珠子到不了胃里。

等到安全的时候,他再运气将珍珠推上去、逼出来。随着时间的推移和发展,在清朝中期,逐渐形成了“二龙吐珠”这个节目,发展至今。

卢洪彬打开一个木箱子,里面摆放着“小球变鸡蛋”“海里蹦”“东来西去”等各类戏法道具。东来西去也叫“二龙吐须”,和二龙吐珠呼应。拿起道具,卢洪彬就表演起来。

“咱这个节目重在参与,谁看清谁说,谁瞧明白谁讲。”在堂屋里,卢洪彬拿出两根系着红球的木棍,他拽其中一根木棍上的线,另一根木棍上的红球竟然也跟着动。

“两根木棍之间是不是连着线?”来访者提出疑问。只见卢洪彬笑着把两根棍子分开很远,让观众验证二者并不相连,却照样可以“牵一动二”,观者无不啧啧称奇。

“我老了,不能把这些手艺带‘走’。”卢洪彬说,值得庆幸的是,他的二儿子卢国政全面掌握了他的杂技、魔术和气功要领。

卢国政说:“我第一次在台上表演二龙吐珠,就赢得满堂彩。观众不停鼓掌叫好,还拉着我不让走,看了一遍又一遍。那些看表演的人,眼都不敢眨,生怕没看清楚珠子是怎么从眼里‘吐’出来的。可见这个节目多受欢迎!我现在带了好几个徒弟,希望把从父亲那学到的绝活儿传承下去,给人们送上更多的欢笑。”