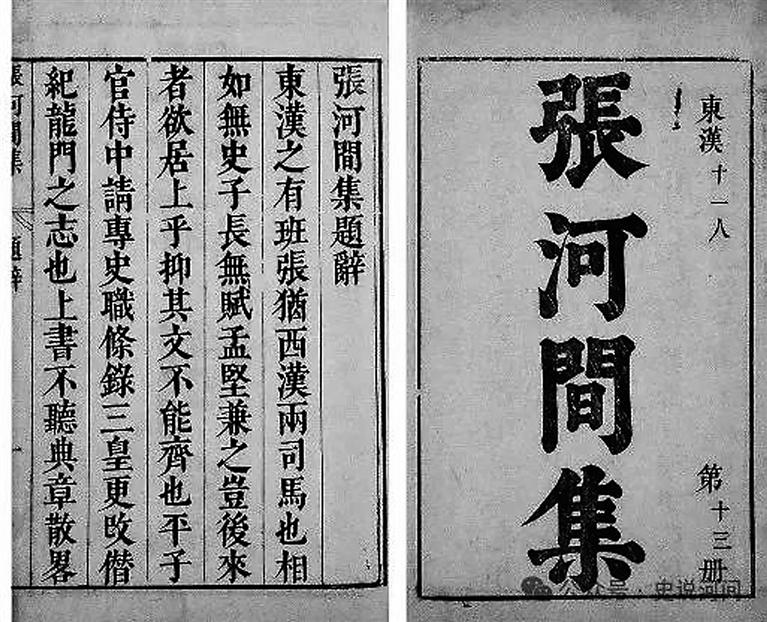

“张河间”文集

张衡

以“河间”为名号的名人有不少,除了大家熟知的金元时期的著名医家刘完素,被称为“刘河间”,还有东汉任过河间相的张衡,被称为“张河间”。

在历史长河中,很少有人像张衡那样,集科学家、文学家和廉吏清官等诸多身份于一身。

东汉永和初年(公元136年),张衡被汉顺帝外放至河间,任国相。此时的河间王名叫刘政,按辈分还是汉顺帝的叔叔。汉代河间本为郡,郡直属朝廷,郡分封给皇室成员则成为“国”。自西汉“七王之乱”后,各分封国权力大减,官吏任免权收归朝廷,此时的“河间王”成了享受荣华富贵的“虚衔”,军政实权则掌握在“河间相”手里。因此,张衡任河间相不同于后世的丞相,而是相当于一郡的太守。即便如此,“王”仍是皇族,“相”与“王”的关系也非常微妙,张衡的河间相不是那么好当的。

更为棘手的是,这个河间王刘政是个十足的纨绔子弟,骄奢放纵,尽情享乐,至于朝廷的典章制度,他根本不放在眼里。

此前,刘政曾不守法制,河间相沈景收集了不少刘政违法的证据,上奏朝廷。但汉顺帝念在皇室同宗的面子上,对河间国的其他官员治罪,却对刘政网开一面。史书记载刘政“遂为改节,悔过自修”。

后来,刘政胡作非为的老毛病又犯了,还与河间本地的豪门巨室“共谋不轨”。这次张衡到河间,任务还是非常艰巨的。很显然,汉顺帝既想让他好好约束刘政,又不希望把这位同宗叔叔弄得太狼狈。

张衡可不管那么多,既然当了河间相,就要尽职尽责。因此,他一到河间,马上严肃法纪,整顿吏治,一切照典章制度办事,任何人不许胡来。对刘政这位河间王,张衡明白上奏朝廷没有用,表面上以礼相待,暗中却从外围下手,派人收集证据,最终拉出一份与刘政交往的奸党分子名单。一天之内,将奸党分子全部捉拿归案,定罪伏法。

刘政虽然心里别扭,但也没办法,知道这是张衡发出的信号:如果继续胡来,必然上奏朝廷。上次沈景当河间相,自己通过写悔过书侥幸过关了,这次要是上报到朝廷,汉顺帝能否饶过自己,还很难说,从此收敛了很多。

《后汉书》评价张衡到河间后,“上下肃然,称为政理”,还是很恰当的。身为河间王的刘政谨遵法纪,下级官吏方能肃然理政。在河间为相三年,张衡事无巨细,无不操心。在河间的第二年,张衡写出《四愁诗》和《骷髅赋》,效仿屈原诗风,以美人代称君子,以珍宝代指正义,抒发壮志难酬之感慨。